Все эти и многие другие особенности строения льва и гиеновой собаки и жизненных стратегий этих хищников в большей или меньшей степени предопределяют основные различия в социальной организации и в коллективном поведении интересующих нас видов. У львов обязанности в прайде разделены четко и однозначно: мощные самцы выступают в качестве пограничников, а легковесы-самки специализируются на охотничьем промысле. У собак исполнителями двух главных ролей: охотников и дежурных у логова оказываются в разное время одни и те же индивиды, вне зависимости от их пола. Иными словами, профессиональная специализация здесь, по существу, отсутствует. А это значит, что уход со сцены того или иного члена коллектива не должен существенно подорвать его благополучие. Крахом для стаи может обернуться, однако, исчезновение из нее всех, обычно немногочисленных здесь взрослых самок. Прайду такая опасность не грозит, поскольку львиц в группировке всегда много и они совершенно не склонны к эмиграции.

Наконец, в стае гиеновых собак существует жесткая субординация в сфере половых отношений, которая уступает место полному равноправию всех членов объединения при распределении между ними плодов совместной охоты. У львов, напротив, каждый получает полную свободу в своих любовных делах, но должен знать свое место, когда приходит время дележа добычи. В этом отношении поведение гиеновых собак, которые не препятствуют щенкам принимать участия в общем пиршестве, импонирует нам значительно больше, чем откровенный эгоцентризм взрослых львов, оставляющих молодняку лишь жалкие остатки своей трапезы. И хотя многие зоологи считают на этом основании гиеновых собак «более социальными» по сравнению с царем зверей, такое суждение, если принимать во внимание все сказанное выше, представляется несколько поспешным.

Наши сопоставления форм коллективизма у льва и гиеновой собаки будут, однако, неполными, если мы не затронем вопроса о способности прайда и стаи противостоять капризам судьбы и сохранять, несмотря ни на что, свою преемственность и единство на протяжении длительного времени. Судя по тому, что нам известно сегодня, по этому тесту гиеновые собаки существенно уступают львам. В национальном парке Серенгети за 8 лет наблюдений за львами, с 1966-го по 1973 год, ни один прайд не прекратил своего существования. В том же самом районе число известных зоологам стай гиеновых собак сократилось только за 5 лет, с 1970-го по 1974 год, почти наполовину — с 12 до 7. Любопытно при этом, что не столь уж важные, на первый взгляд, события могут послужить началом своего рода цепной реакции, приводящей за короткое время к деградации и распаду сразу нескольких живущих по соседству собачьих стай. Подобную ситуацию наблюдал здесь же, в Серенгети, американский зоолог Дж. Мелколм в марте 1977 года.

Все началось с того, что три молодых кобеля, братья-однолетки, покинули родную стаю (будем называть ее Стаей А), где они были наиболее преуспевающими охотниками. Тем самым, вероятно, оказались обреченными на полуголодную жизнь десять щенков стаи, оставшихся на попечении супружеской пары — пожилого подчиненного самца и молодой суки. Так или иначе эту стаю зоологи больше не встречали, и есть все основания полагать, что она вскоре полностью прекратила свое существование. Тем временем три молодых самца, дезертировавших из Стаи А, разогнали другую группировку собак, Стаю Б, заставив спасаться бегством местного самца-доминанта, нанеся смертельное увечье подчиненному кобелю и уведя с собой местную α-самку. Последняя вскоре покинула узурпаторов, которые спустя всего лишь 10 дней вторглись на территорию еще одной Стаи В и пленили обеих местных сук-сестер, из которых доминирующая опекала в это время выводок из 8 подрастающих щенков. Она в дальнейшем предпочла остаться с новыми кавалерами, выбрав самого активного из них в качестве своего законного супруга. Так сформировалась новая Стая Г из одной опытной самки и трех кобелей-эмигрантов. Однако этому счастливому концу предшествовало полное крушение двух других стай и потеря жизненных перспектив третьей группировкой, откуда эмигрировали самцы-узурпаторы.

Трудно представить себе нечто подобное у львов, у которых, как полагает Б. Биртрем, каждый прайд способен существовать как некое преемственное и единое целое по крайней мере несколько десятилетий подряд. Подобная устойчивость группировки во времени есть, на мой взгляд, один из самых важных показателей силы социальных связей, консолидирующих коллектив, равно как и уровня социализации, достигнутого в эволюции тем или иным видом животных.

Слов нет, не может не дрогнуть сердце натуралиста при виде стаи гиеновых собак, сплоченной группой возвращающихся с охоты к логовищу со щенками. «Последние пятьдесят метров до норы охотники пробегали, виляя хвостами, и, подбежав ближе, прижимали уши и опускали головы к земле. Ведьма (доминирующая α-сука. — Е. П.), повизгивая, бегала от одной собаки к другой и лизала их в губы. Как правило, каждая собака в ответ отрыгивала мясо для кормящей матери». Так описывает в книжке «Соло» ее автор Л. ван Лавик эту эффектную сцену. Впрочем, сам факт доставки пропитания «на дом» щенкам и их няньке, вероятно, не казался бы нам столь впечатляющим, если бы каждый охотник приносил свою добычу к норе независимо ото всех прочих. Не говоря уж о птицах, для которых это — наиобычнейшее дело, то же самое мы видим у множества хищных млекопитающих, где в выкармливании выводка принимают участие несколько трудоспособных индивидов. Вспомним хотя бы упоминавшихся уже арктических лисиц-песцов. Помощники нередко содействуют родителям в выкармливании их отпрысков в «расширенных» семьях североамериканских койотов, обитающих в Азии и Африке обыкновенных и золотистых шакалов, южноафриканских бурых гиен и карликовых мангуст, а также целого ряда других видов плотоядных, у которых членам сплоченной группировки нет нужды кооперироваться друг с другом при поисках пропитания, как это делают гиеновые собаки.

Помощники в кланах бурой гиены

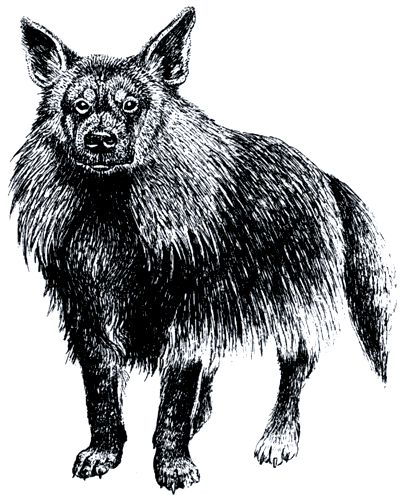

Здесь стоит сказать несколько слов о бурой гиене, характер социальной организации которой в известном смысле промежуточен между тем, что мы видели у гиеновых собак и У львов. У этих мохнатых невзрачных созданий размерами со средней величины собаку (рис. 11.2) группировки совместно Живущих индивидов, именуемые кланами, представляют собой, как и у львов, преимущественно женский коллектив. Дело доходит даже до того, что самцы, входящие в состав клана, обычно вообще не участвуют в любовных делах, предоставляя все связанные с этим радости случайным гостям из числа бродячих самцов. Взрослые члены клана, число которых обычно не превышает десятка, скитаясь ночами поодиночке в поисках пропитания, между делом метят границы обширной групповой территории кучками кала и выделениями особых анальных желез, находящихся под хвостом. Основной пищей бурым гиенам служит падаль, остатки чужих пиршеств (в том числе львов и гиеновых собак) и, как ни странно, плоды своеобразного пустынного арбуза и тыквы, известной под местным названием «антилоповый огурец». Понятно, что для успеха подобных охотничьих экскурсий гиене совсем не требуется содействия со стороны других членов клана.

Рис. 11.2. Бурая гиена.

Отношения между самками-родственницами в клане бурых гиен весьма сходны с тем, что мы видели при знакомстве с типичной стаей гиеновых собак. Правда, в отличие от этих последних на время родов доминирующая α-самка, завоевавшая исключительное право принести приплод в данное время, уединяется от своих собратьев в собственной норе, где затем в одиночестве кормит молоком своих немногочисленных детенышей (числом от одного до четырех) на протяжении 2,5–3 месяцев, иногда при необходимости перенося их в наиболее безопасное убежище (рис. 11.3 в), В это время другие самки клана могут без помех со стороны α-самки заниматься урегулированием своих собственных отношений с самцами.