Рис. 1.2. Системы каналов в теле морской звезды.

Те из вас, кому в детстве приходилось ловить ящериц, помнят, наверное, разочарование после неудачной охоты: в руке конвульсивно извивается чешуйчатый хвост, а его хозяйки и след простыл. У некоторых видов ящериц хвост отваливается сям собой при малейшем прикосновении к нему. Такое членовредительство «на всякий случай» (обойдусь без хвоста, лишь бы самому не угодить в пасть хищнику) называется аутотомией, что в буквальном переводе означает «саморасчленение». В мире живого аутотомия часто сочетается с последующей регенерацией, то есть с восстановлением утраченных частей тела. У ящерицы, потерявшей хвост, впоследствии может вырасти новый, а то и целых два. Но из хвоста, который еще спустя минуту после инцидента ведет себя как живое существо, никогда не вырастет новая ящерица.

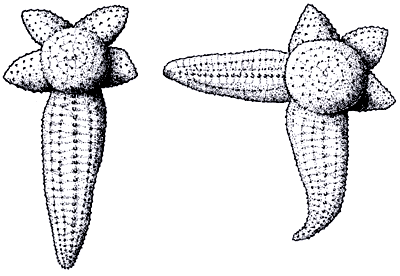

Иное дело морские звезды, которым явления аутотомии и регенерации свойственны в их наиболее впечатляющей форме. Бывает так, что в момент нападения хищника морская звезда буквально распадается на несколько кусков, а затем каждый из них восстанавливается в самостоятельное животное. У некоторых видов достаточно одного луча и прилежащей к нему части центрального диска, чтобы из них регенерировала новая морская звезда. А у ярко-синих морских звезд из рода Linckia, обитающих на мелководных участках тропических морей, способностью к тотальной регенерации в целое животное обладает даже неполный луч, самопроизвольно отрывающийся от тела взрастившей его звезды. Происходит так, словно «рука» начинает в какой-то момент тяготиться связью с организмом, которому она принадлежит. «Беспокойный» луч вытягивается в сторону от центрального диска все дальше и дальше. Спустя 4–5 часов натяжение тканей становится настолько сильным, что они не выдерживают и рвутся. Стремящийся к самостоятельности луч получает свободу. Впоследствии луч-«дезертир» отращивает в месте обрыва 4 новых луча, а утратившая руку «материнская» особь восстанавливает недостающий луч.

Рис. 1.3. Регенерация морских звезд.

Живые четки и веера

Обладая столь впечатляющими возможностями, морские звезды используют их далеко не всегда. Можно сказать, что они предпочитают бесполому размножению половое: из оплодотворенных яиц развиваются округлые плавающие личинки или же крошечные морские звезды. Несколько по-иному обстоит дело у многих полихет, которых можно считать отдаленными родичами всем нам хорошо известного дождевого червя. Эти живущие в реках, озерах и морях животные вполне способны к половому размножению, но тем не менее чаще размножаются делением. У некоторых видов это происходит точно так же, как и у морских звезд. Тело червя самопроизвольно или под влиянием испуга распадается на несколько кусочков. Спустя некоторое время передний кусочек восстанавливает недостающий «хвост», задний — «голову», а кусочки из середины тела «материнской» особи — и то и другое.

У других видов кольчатых червей мы обнаруживаем нечто еще более неожиданное и удивительное. Все начинается с того, что в средней части цилиндрического тела червя появляется хорошо заметная поперечная перетяжка. Затем примыкающие к ней участки тела начинают расти в длину, формируя «хвост» и прикрепленную к нему сзади «голову». Вскоре перед нами оказывается в высшей степени странное существо, которое выглядит так, словно один червь держится за хвост другого. Но и это еще не все. В средних участках обоих сросшихся червей появляются новые головы, а непосредственно перед ними — новые хвосты. В результате возникает длинная цепочка, состоящая из пяти, а иногда и из большего числа «особей». Пройдет еще несколько дней, прежде чем члены этого удивительного объединения перейдут к самостоятельному существованию.

Вероятно, многие из нас окажутся в затруднении перед вопросом, является ли подобная живая цепочка одним индивидом или же коллективом из нескольких особей. Зоологи склоняются ко второму решению и называют подобного рода образования временными линейными колониями. Среди одноклеточных они встречаются у некоторых инфузорий, среди многоклеточных — у плоских и кольчатых червей. Эти колонии чрезвычайно разнообразны по способам своего образования. У глубоководных многощетинковых кольчатых червей, или полихет, наряду с колониями-цепочками (наподобие только что описанных) встречаются также колонии в виде веера. Они образуются не делением тела материнской особи, а в результате так называемого почкования. В задней части тела появляются несколько утолщений-почек, и каждая из них дает начало новому индивиду, сцепленному своим хвостом с хвостом «матери», а головой обращенному в сторону от нее, Что может быть несуразнее червя, покрытого длинными выростами (ложноножками-параподиями) и щетинками, от хвоста которого пучком расходятся его уменьшенные копии разных размеров? Среди полихет встречаются и разветвленные колонии, где молодые индивиды, готовые оторваться и уплыть прочь, некоторое время остаются прикрепленными своими головами к бокам тела материнской особи.

К сожалению, я вынужден ограничить этими беглыми зарисовками рассказ о замечательных, на редкость разнообразных коллективных образованиях кольчатых червей, которые, несомненно, заслуживают более пристального внимания со стороны вдумчивого натуралиста и заинтересованного читателя. Утешением может служить лишь то, что ниже, в последующих главах, речь пойдет о ничуть не менее удивительных «сборных» созданиях. Пока же настало время пояснить, с какой целью нам понадобилось познакомиться с явлениями аутотомии, регенерации и бесполого размножения у морских звезд, полихет и других упомянутых выше животных.

Рис. 1.4. Линейные колонии полихет (слева) и инфузорий (справа).

Органический атом

Вероятно, уже того немногого, что мы узнали об этих существах, достаточно, чтобы рассеять иллюзию, будто неделимость индивида есть нечто универсальное в мире животных. Более того, при образовании временных колоний нарушение принципа неделимости естественным образом выливается в исчезновение обособленности индивидов, объединенных в составе такой колонии. В данном случае телесная связь между членами колонии оказывается преходящей. Это обстоятельство очень важно, поскольку мы воочию видим, что члены колонии представляют собой потенциально самостоятельные организмы, рано или поздно порывающие с породившей их колонией и переходящие к независимому существованию. Иными словами, члены временной колонии есть биологические индивиды в полном смысле этого слова, несмотря на то что способны к делению на части и не обособлены от других себе подобных. Всю полезность этого умозаключения мы сможем оценить несколько позже, когда познакомимся с такими «существами», о которых по-настоящему трудно сказать, являются ли они индивидами или же причудливым сборищем многих разнообразных индивидов, неотделимых друг от друга.

Впрочем, было бы совершенно неверно думать, что споры о сущности и о границах биологического индивида возникают лишь вокруг подобного рода экзотических созданий, чем-то напоминающих трехголовую Химеру из древнегреческого мифа. Оказывается, стоит только отказаться от привычных суждений о неделимости и физической обособленности индивида, как сразу же возникает множество вопросов и неувязок даже там, где мы их совсем не ждали. Пока живые существа автономны и независимы в своих действиях, подобно нам с вами, происходящее не выходит за рамки наших обыденных представлений. Но как только исчезают рубежи, поставленные самой природой, человек оказывается перед необходимостью делить целое на части по своему собственному усмотрению. Коль скоро сделать это можно множеством различных способов, возникает соблазн найти единственный универсальный. Например, проводить границы так, чтобы мысленно вычленяемые части сами были бы далее неделимыми, представляя собой, таким образом, что-то вроде элементарных индивидов-атомов.