Роль жабр у мокриц выполняют ножки — не все семь их пар, которыми располагает рачок, а лишь некоторые, расположенные ближе к задней части тела. «Дыхательные конечности» пронизаны густой сетью кровеносных сосудов, которые поглощают кислород из влаги, конденсирующейся на лапках мокрицы. Вот почему эти существа вынуждены жить в самых сырых местах, всячески избегая солнца, зноя и сухости. В этом смысле само словосочетание «пустынная мокрица» звучит парадоксом для всякого, кто не осведомлен о том, что наши рачки ухитряются своими собственными силами создать для себя в пустыне вполне сносные условия существования. Достигают они этого, выкапывая в глинистой почве на открытых солнцу местах идущие почти вертикально вниз норки глубиной до 1 м, на дне которых температура даже в самые жаркие дни не поднимается выше 37 °C, а влажность неизменно остается на уровне 92–100 процентов.

В начале весны, когда почва еще пропитана влагой и не затвердела под жгучими лучами солнца, перезимовавшая во временном укрытии мокрица приступает к постройке собственного жилья. Отверстие будущей норки оказывается при этом как бы центром территории, куда рачок не допускает других индивидов того же пола. Эти крошечные земельные наделы диаметром около 10 см каждый тесно примыкают друг к другу, так что участок пустыни, облюбованный мокрицами, выглядит как своеобразное колониальное поселение, подчас объединяющее в своем составе до нескольких миллионов обитателей.

Весенний праздник новоселий совпадает у мокриц с порой сватовства. Самка, уже приступившая к выкапыванию норки, выбирает приглянувшегося ей самца из целого сонма кавалеров, беспрепятственно проникающих на ее территорию: как мы помним, хозяйка не допускает сюда лишь своих соперниц. На тех земельных наделах, где строительные работы были начаты самцами, каждый из них имеет все возможности выбрать напарницу из числа снующих вокруг него самок.

После того как брачный союз заключен, супруги продолжают трудиться над устройством норки совместно. С этого момента принцип «Мой дом — моя крепость» действует с силой непреложного закона. Хозяева норы ни под каким видом не уступят ее пришельцам. Ибо выстроить новое жилище взамен утраченного с наступлением жарких дней становится попросту невозможно: иссушенная зноем почва уже не поддается слабым челюстям мокриц. Чтобы избежать захвата своего неприступного замка чужаками, самец и самка по очереди закрывают своим телом амбразуру входа в норку, пока свободный от дежурства член пары отлучается с территории в поисках пропитания.

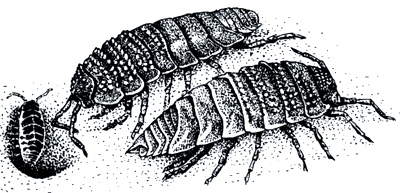

Отложенные яички самка прикрепляет у себя на груди и носит их с собой около месяца. Вылупившиеся из яиц юные мокрицы первые 10–20 дней остаются в норке, так что родители вынуждены ночами и по утрам, когда пустыня отдыхает от дневного зноя, поочередно совершать регулярные экскурсии в поисках корма для детенышей. Забот у отца и матери немало, если учесть, что в выводке бывает до 80 детенышей и все они нуждаются для своего развития в свежей и сочной зелени, доставляемой родителями прямо в гнездо. Когда же молодняк начинает раз за разом выходить из норы на поверхность, жизнь супругов становится еще более хлопотной. В это время в пределы территории все чаще пытаются вторгнуться молодые мокрицы из соседних семей, так что родителям то и дело приходится решать вопрос, свой ли это ребенок или чужой, кого пропустить в святая святых, а кого немедленно изгнать прочь (рис. 9.11).

Рис. 9.11. Супружеская пара пустынных мокриц около своей норки. Их детенышу, показавшемуся на пороге своего жилища, нет еще и двух месяцев.

Впрочем, со временем и сами детишки начинают помогать родителям в охране территории, не допуская сюда посторонних. Как выяснил недавно немецкий ученый К. Линсенмайер, по крайней мере у одного из видов пустынных мокриц, обитающих в Сахаре и в аридных районах Передней Азии, все члены семьи безошибочно отличают своих от чужих, пользуясь особым химическим чувством. Достаточно мокрице слегка коснуться усиками-антеннами усиков другого рачка, как каждому становится ясно, имеет ли он дело с родственником по крови либо с чужаком, которого следует немедленно поставить на место. Вот тебе и мокрицы! Кто бы мог подумать, что эти бессловесные создания с их простенькой нервной системой способны на такие подвиги.

И в самом деле, перед нами сплоченная моногамная семья, поддерживающая свое единство по крайней мере на протяжении полугода, от весны до осени. Основатели семьи делят между собой обязанности по защите и выкармливанию потомства, а подрастающие детеныши содействуют родителям в охране их общего жилища и коллективной территории. Столь высокий уровень организации семейной жизни не вызывает у нас удивления, когда мы обнаруживаем нечто подобное у высших животных, таких, скажем, как птицы. Но для примитивных созданий наподобие миниатюрных, величиной с крупную муху ракообразных это, бесспорно, явление незаурядное. И обязано оно, как мы могли видеть, всего лишь странному стечению обстоятельств: существа, дышащие жабрами, волею судеб оказались обитателями пустыни, где возможность построить жилище для себя и для будущего потомства предоставляется лишь однажды в год,

«Моногамии» у животных и единобрачие у людей

На первый взгляд, союз самца и самки у так называемых моногамных видов животных мало чем отличается от моногамного брака, ставшего господствующей формой семьи в человеческих обществах, явно или неявно придерживающихся христианской морали[8]. Пожалуй, главное, что делает моногамию животных и единобрачие людей столь похожими друг на друга — это разделение обязанностей между родителями в их хлопотах по выращиванию потомства. При этом, как мы видели, роль самца подчас не ограничивается защитой семейной территории и охраной спокойствия беременной либо кормящей самки. У сиамангов и игрунок отец в нужный момент берет на себя основные обязанности по транспортировке детенышей, а у южноамериканских обезьянок-тамаринов (близких родственников игрунок) и у живущих по соседству с ними шерстистых обезьян тити дело доходит даже до того, что самец делится со своим отпрыском лакомой добычей — свежими плодами, ягодами и крупными насекомыми. Как мы увидим далее, снабжение свежим мясом недавно разрешившейся от бремени самки и детенышей — важная обязанность отца семейства у многих видов псовых из числа тех, у которых практикуется та или иная разновидность моногамии, например, у волков, шакалов или песцов. Нельзя отрицать и того, что в семье гиббонов или игрунок члены брачной пары могут испытывать по отношению друг к другу также определенную персональную привязанность. И если гиббоны довольно сдержанны в своих интимных отношениях и крайне редко отдаются утехам любви, то у игрунок взаимная склонность самца и самки должна постоянно подогреваться их пылкостью и неизменной готовностью в каждый удобный момент забыться на минуту-другую в пароксизме любовной страсти. Кстати, зоологи, изучавшие семейную жизнь совершенно иных существ — дикобразов, видят одну из причин постоянства их брачных пар в том, что самка не избегает интимной близости со своим супругом и даже всячески поощряет его страстность не только в сезон размножения, но и в другое время, когда половая связь в принципе не может привести к зачатию. В данном случае параллели с половым поведением человека более чем очевидны.

И все же моногамный брак у людей и парная связь самца и самки у большинства животных столь же принципиально различны, сколь по самой своей природе дикобраз или игрунка отличаются от современного человека. Дело в том, что союз самца и самки даже у наиболее психически развитых существ — таких, скажем, как гуси, волки или приматы, — это не более чем инструмент для достижения одной, хотя и чрезвычайно важной цели, именно для воспроизведения потомства. Коль скоро эта задача по той или иной причине оказывается невыполнимой либо может быть выполнена при участии более подходящего для данной цели партнера, существовавшая до этого момента пара автоматически распадается.