Все это требует немалого мужества и энергии, поскольку мысли всех прочих присутствующих в стаде рыцарей заняты тем же самым. Самцы, пропустившие подходящее время, зачастую даже кооперируются попарно, чтобы отбить находящуюся в течке самку у ее преуспевшего поклонника. Разумеется, возможностью завоевать и на время удержать при себе подругу располагают далеко не все самцы стада. Это по плечу лишь индивидам с высоким социальным статусом, которого самец месяцами добивается в постоянных конфликтах со своими потенциальными соперниками. Особой благосклонностью со стороны представительниц прекрасного пола пользуется находящийся в расцвете сил кавалер, лишь недавно внедрившийся в стадо в роли иммигранта. Со временем его привлекательность для самок уменьшается, и по прошествии двух-трех лет боец вновь готов отправиться на поиски более перспективной компании.

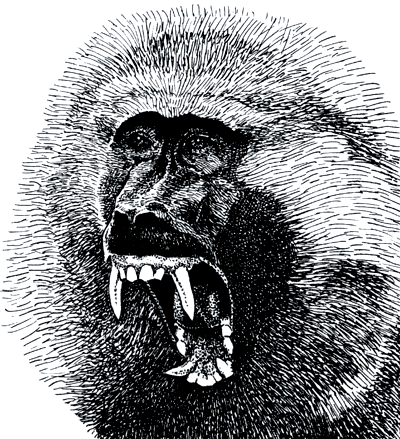

«Многосамцовое» стадо павианов — это типичный пример сообщества, построенного на принципах бескомпромиссного деспотизма. Борьба между самцами за статус доминирующего производителя определяет собой, по существу, саму основу существования коллектива. «Подрастающий самец сталкивается с правилом доминирования-подчинения в тот самый момент, когда он, впервые покинув мать, присоединяется к группе играющих сверстников, — пишут английские знатоки приматов П. и Дж. Нейпье. — Став взрослым, он продолжает прокладывать себе путь наверх, используя силу своих мышц в сочетании с острыми клыками и сложной системой жестов и мимики, предназначенных для того, чтобы запугать противника, не прибегая к драке» (рис. 11.5). Как выяснилось недавно, не только самцы претендуют на право первенства в своих любовных делах, но и самки начинают конкурировать Друг с другом за благосклонность самцов, если последние оказываются в данный момент недостаточно многочисленными в стаде.

Рис. 11.5. Угрожающая гримаса самца павиана-бабуина.

На примере павианов и других приматов, живущих в составе крупных объединений, нетрудно видеть, что само по себе увеличение численности коллектива совсем не обязательно должно приводить к усилению кооперации между его членами. Разумеется, группировка, состоящая из внушительного числа индивидов, при прочих равных условиях должна быть более жизнеспособной и имеет все шансы просуществовать гораздо дольше, чем скромная по величине семейная ячейка, включающая в себя десяток-полтора особей. Тем не менее читатель, вероятно, скорее отдаст предпочтение гиеновой собаке, а не павиану-бабуину, если попытается сопоставить их по степени соответствия нашим интуитивным представлениям о самой сути социального образа жизни.

И в самом деле, хотя разделение труда, лежащее в основе любых проявлений кооперации и сотрудничества, находится у африканских диких собак на начальных стадиях своего становления, стадные приматы наподобие павианов или макаков продвинулись в этом направлении, пожалуй, еще в меньшей степени.

Значит ли все это, что в коллективах животных не действует тот принцип, который провозгласил Э. Дюркгейм, размышляя о путях развития человеческого общества? «Разделение труда, — пишет он, — развивается прямо пропорционально объему и плотности общества, и если оно (разделение труда — Е. П.) прогрессирует непрерывно в процессе социального развития, то потому, что общества становятся постоянно более плотными и, как правило, более объемистыми». Но что имел в виду ученый, говоря о «плотности» общества? Поясняя свою мысль, он приводит пример возникновения городов — этих центров предельной концентрации населения. Даже если не принимать во внимание процесс постоянного притока в города сельских жителей, сам по себе прирост населения горожан, совершенно несклонных покидать свое насиженное место, должен в короткое время привести к тому, что Э. Дюркгейм называет уплотнением, или сжатием «социальной массы».

Чудо природы — голый землекоп

Можем ли мы представить себе нечто подобное каменным джунглям города в жизни дикой природы? Первое, что приходит в голову — это инженерные сооружения муравьев и термитов с их многоэтажной системой улиц и переходов, по которым непрерывно движутся мириады крошечных тружеников, с наделено защищенными складами провианта, с помещениями, предназначенными для выращивания молоди и для выполнения множества других задач. Еще лет тридцать тому назад никому и в голову не приходило, что формы коллективизма, во многом напоминающие систему взаимоотношений и самообеспечения в гнезде муравьев или в термитнике, возможны на нашей планете за пределами удивительного мира социальных насекомых. Сама мысль, что общины, включающие в себя десятки и даже сотни особей, чья совместная кооперативная деятельность регулируется строгой табелью о рангах и эффективным разделением труда, могут существовать у млекопитающих (за исключением, разумеется, человека), показалась бы в то время попросту абсурдной. И все же такая мысль была высказана.

Американский зоолог Р. Эликсендер предположил, что общины того типа, что существую!1 у термитов, могли бы возникнуть у некоего гипотетического вида млекопитающих, если бы этот вид существовал в определенных специфических условиях. А самое главное условие — это осуществляемый тем или иным способом запрет на систематическую свободную эмиграцию индивидов из растущего коллектива. Иными словами, должны существовать какие-то внешние преграды на пути стремления молодежи покидать группировку, где они выросли, и искать счастья на стороне. Мы помним, что именно эмиграция молодняка — это один из главных факторов, сдерживающих поступательный рост численности коммун, кланов, прайдов и прочих семейных общин у всех известных нам птиц и млекопитающих. Коль скоро такая эмиграция будет прекращена или, по крайней мере, очень сильно ограничена, община станет не только многочисленной, но и «уплотненной» в социальном смысле.

Понятно, что возможность появления самых надежных — физических преград, способных воспрепятствовать выселению части особей, проще всего ожидать, если семья с самого начала обосновывается в неком замкнутом пространстве, например, в подземном убежище. Таким образом, как полагал Р. Эликсендер, возможного кандидата на роль млекопитающего с замашками термита следовало бы искать среди обитателей подземелий. Но при этом необходимо было иметь в виду еще два немаловажных обстоятельства. Во-первых, наши гипотетические животные могли бы существовать лишь при устойчивом изобилии корма, достаточного, чтобы гарантировать безбедное существование множества этих существ, объединенных в составе сплоченной общины. И во-вторых, речь могла идти лишь о таких запасах пропитания, которые были бы компактными, сконцентрированными на малой площади и доступными членам группировки, плененным в своем замкнутом подземном мирке.

Мы уже знаем, что от опасностей бескормицы достаточно надежно защищены растительноядные животные, кормовые ресурсы которых всегда более обильны, чем у тех, что живут охотничьим промыслом. Имея в виду эту общую закономерность, Эликсендер знал к тому же, что в тропиках существуют растения с гигантскими подземными клубнями, которые в принципе могли бы предоставить достаточные запасы корма нашему гипотетическому претенденту на роль «термита» в царстве млекопитающих.

Читатель, вероятно, уже догадался, что существо, отвечающее всем этим требованиям, было-таки найдено. Вернее, о его существовании знали давно, но скрытный образ жизни этого поистине поразительного создания не позволял ученым познакомиться с его удивительным образом жизни вплоть до конца 70-х годов XIX века. Именно тогда южноафриканская исследовательница Дж. Джарнис задалась целью изучить это животное основательно. А загадок здесь накопилось к тому времени более чем достаточно.

Сам облик этого зверька, известного зоологам под неожиданным названием «голый землекоп», в высшей степени необычен (рис. 11. 6). Величиной он лишь ненамного крупнее нашей обычной домовой мыши, но практически полностью лишен шерсти. На голой рыжевато-песочной шкурке, которая словно бы «велика» на два-три размера этому миниатюрному зверьку и потому собрана в многочисленные подвижные складки, тут и там разбросаны отдельные, длинные и жесткие волоски наподобие обрезанных кошачьих усов. Они, разумеется, ни в какой мере не могут защитить нагое тельце землекопа от перепадов температуры, но выполняют, подобно усам (а точнее, вибриссам) кошки роль своеобразных органов осязания. Для нашего зверька это один из главных инструментов для ориентации в лабиринтах подземелья, ибо голый землекоп абсолютно слеп, а его зачаточные слуховые проходы, равно как и полное отсутствие ушных раковин, свидетельствуют об очень слабо развитом слухе. Ржавого цвета кожа с разбросанными по ней немногочисленными вибриссами выглядит так, словно животное подверглось действию огня. Недаром латинское название голого землекопа, которое дал зверьку описавший его в 1842 году зоолог Рюппель, в буквальном переводе означает «опаленный». Экзотический облик животного усугубляется двумя большими, торчащими вперед верхними резцами, которыми зверек прокладывает дорогу под землей, используя их при случае и как эффективное оружие защиты и нападения.