Поражающие воображение примеры строительной деятельности крошечных «несмышленых» созданий можно отыскать и в нашем привычном мире планетарной суши. Например, в Центральной Африке надземные части жилищ насекомых-термитов возносятся на 7–8 метров в высоту. Масса такого термитника составляет свыше 10 тонн, существует он порой более 100 лет, а освободить от него осваиваемое людьми пространство можно лишь при помощи динамита. Но даже эти весьма внушительные сооружения не идут ни в какое сравнение с теми, что создаются в тропических морях мадрепоровыми кораллами. «Даже самый маленький атолл, — пишет Д. Айзекс в коллективной монографии „Океан“, — намного превосходит любое из величайших строительных чудес, созданных человеком, а крупный атолл по своей фактической массе примерно равен всем постройкам человека, существующим на сегодняшний день».

Вероятно, эти параллели между плодами деятельности термитов и человека, с одной стороны, и коралловых полипов, с другой, далеки от научной строгости. И в самом деле, термиты и люди созидают нечто отличное от себя самих, тогда как кораллы — свое собственное тело. Ибо известковая толща кораллового рифа — это не что иное, как сросшиеся воедино мириады скелетов, большинство из которых принадлежит уже погибшим «особям»-полипам, и лишь немногие поддерживают маленькие, не более наперстка, тельца ныне живущих членов колонии. Может быть, коралловые рифы правильнее было бы сравнивать с такими продуктами органической жизни, как, скажем, огромные каменные подушки-строматолиты, выступающие над поверхностью моря у северо-западного побережья Австралии. Эти строматолиты — не что иное, как плотно спрессованные массы живых и уже отмерших цианобактерий, вот уже свыше 2 миллиардов лет принимающих активное участие в формировании геологического лика Земли.

В царстве «зоофитов»

Вернемся, однако, к жизни кораллового рифа и к его главным созидателям. По словам известного английского натуралиста Д. Эттенборо, ничто на нашей исхоженной вдоль и поперек Земле не подготовит нас к сказочному разнообразию подводного храма жизни. «Глаза разбегаются при виде всех этих куполов, ветвей и вееров, оленьих рогов с нежно-голубыми отростками или кроваво-красных органных труб. А некоторые поразительно похожи на цветы и, прикоснувшись к ним, невольно удивляешься, что твой ноготь царапнул по камню. Нередко различные виды кораллов растут в тесном соседстве, а над ними изгибаются морские перья, и целые клумбы актиний раскрывают длинные щупальца, колеблемые подводным течением. Вы то плывете над обширными лугами, состоящими из одного вида кораллов, то, опустившись поглубже, натыкаетесь на коралловую башню, которая уходит в непроницаемые для взгляда синие бездны и вся увешана фестонами губок».

Сегодня ученым известно около 2,5 тысячи видов мадрепоровых кораллов, представленных в огромном своем большинстве «колониальными» формами. К колониальным относятся и многие другие группы кораллов — солнечные кораллы, горгонарии, морские перья и ряд других, — в общей сложности порядка 3 тысяч видов. Все кораллы (или, точнее, коралловые полипы) принадлежат к группе наиболее древних и просто организованных «истинных многоклеточных», объединяемых зоологами в тип кишечнополостных. К тому же типу относятся, помимо разнообразных кораллов, прикрепленные гидроидные полипы и странствующие в океанских волнах удивительные, отдаленно напоминающие медуз сифонофоры.

Долгое время, пока сведения ученых об обитателях царства Нептуна оставались скудными и поверхностными, в тип кишечнополостных включали и многих других животных, которые в соответствии с их внешним обликом также вполне заслуживали названия «зоофитов». Это, в первую очередь, мшанки, названные так из-за некоторого сходства их колоний с зарослями мха. Будучи, таким образом, на первый взгляд похожими на низшие растения, эти существа отличаются от кишечнополостных значительно более сложным строением тела и, следовательно, стоят на эволюционной лестнице намного выше кишечнополостных. Морские виды мшанок наряду с кораллами и красными водорослями принимают свое посильное участие в создании коралловых рифов.

Наши далекие родичи — оболочники

Третья обширная группа прикрепленных морских животных, которых в свое время также относили к зоофитам, — это асцидии, Учеными описано около 1 тысячи видов асцидий, многие из которых существуют в виде колоний. «Заросли» асцидий намного уступают по своей мощности коралловым кущам. И тем не менее в тропических морях на 1 квадратный метр дна подчас приходится до 8–10 тысяч «особей» разнообразных асцидий, общая масса которых может достигать полутора сотен килограммов.

По своему положению на эволюционной лестнице асцидии стоят много выше мшанок, не говоря уж о кишечнополостных. Они относятся к типу оболочников, от которых уже недалеко и до позвоночных, к которым принадлежим и мы с вами. Личинка асцидии очень сходна с так называемым ланцетником, внешне отдаленно напоминающим маленькую рыбку. Что же касается «зоофитного» облика взрослой асцидии, то он проистекает из ее прикрепленного, пассивного, «растительного» образа жизни.

Подходя к концу перечня главных персонажей нашего рассказа о загадочных обитателях морских глубин, упомяну еще три замечательные группы «колониальных» организмов, строение которых столь парадоксально, что по степени оригинальности они способны выдержать соперничество с фантастическими существами, рожденными самыми смелыми фантазиями писателя-сказочника. Это пиросомы (их русское название — огнетелки), сальпы и бочоночники. Все они, как и асцидии, относятся к оболочникам, хотя по первому впечатлению имеют с асцидиями очень мало общего. Живут эти существа в толще воды, передвигаясь в ней по принципу реактивного снаряда.

У бочоночников, например, роль движителя играет одна крупная особь-зооид, напоминающая открытый с обоих концов прозрачный бочонок длиной до 5 см, снабженный в задней части спинной стороны тонким «хвостом», достигающим порой длины 20–40 см. На этом хвостовом придатке правильными рядами сидят сотни более мелких зооидов — потомков подвижного зооида-«бочонка». Движется же последний, затягивая воду через передний открытый конец своего тела и с силой выбрасывая ее через задний.

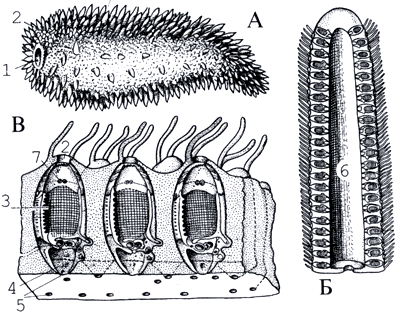

Еще более странными созданиями оказываются пиросомы. Колонию огнетелки можно представить себе в виде длинного полого цилиндра, замкнутого на переднем конце и открытого на заднем. Стенки этого цилиндра сплошь состоят из мелких зооидов, отдаленно сходных с главной «особью» в колонии бочоночников и способных, подобно ей, пропускать через себя струи воды. Сотни этих существ располагаются плотными концентрическими рядами в общей слизистой массе стенок колонии, перпендикулярно ее продольной оси (рис. 4.1). Все они с регулярной правильностью втягивают в себя воду своими передними «ротовыми» концами, обращенными вовне, и выбрасывают ее во внутреннюю полость цилиндра. Ежесекундно ток воды с силой устремляется наружу через задний, открытый конец цилиндрической колонии, придавая ей поступательное движение. В тканях тела каждого члена колонии обитают особые бактерии, жизнедеятельность которых порождает люминесцентное свечение. Свет свободно проходит через прозрачные стенки эфемерных телец, заставляя светиться всю колонию. Представьте себе мерцающее фосфорическим светом змеевидное тело диаметром до 40 см и длиной до 2,5 м, движимое неведомой силой сквозь морские пучины. В Индийском океане нередко удавалось вылавливать колонии пиросом длиной до 4 м, а у берегов Австралии однажды была поймана гигантская колония, достигавшая почти 15 м в длину.

Рис. 4.1. Пиросома (А) и некоторые детали ее строения. В — продольный разрез кормуса. В — строение отдельных зооидов. 1 — заднее отверстие («сопло») кормуса; 2 — «ротовые» отверстия зооидов, через которые вода с кормовыми объектами засасывается в полость зооида (3), выходя затем в его клоаку (4) и через отверстия (5) в полость кормуса (6); 7 — органы свечения.