Причина всех этих невзгод кроется в том, что и шмели, и безжальные пчелы далеко не столь экономны в использовании воска, как наша славная медоносная пчела. У нее расход строительного материала доведен до минимума за счет того, что все соседствующие друг с другом ячейки сота имеют общие и к тому же чрезвычайно тонкие стенки. Иное дело шмели и безжальные пчелы, у которых даже те резервуары, которые вплотную примыкают друг к другу, представляют собой самостоятельные образования с собственными стенками, не говоря уж о специальных «горшочках» для меда, расположенных несколько в стороне от зоны расплода (рис. 12.3). Вот тут-то и проявляется наглядно преимущество шестигранников, к которым в процессе эволюции пришли медоносные пчелы, над ячейками, округлыми в поперечном сечении. Первые удается скомпоновать в сплошную, весьма прочную конструкцию, максимально экономную в смысле расхода воска, тогда как вторые при их объединении не могут быть тесно пригнаны друг к другу, что влечет за собой потерю полезной площади и строительного материала. К тому же при сопоставимой ширине и одинаковой глубине шестигранных и округлых «сосудов» первые значительно вместительнее вторых.

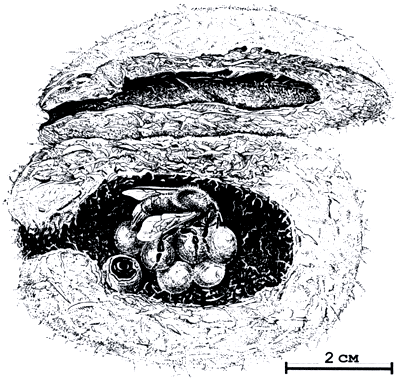

Рис. 12.3. Гнездо шмеля, выстроенное ранней весной самкой-основательницей общины, показанной на этом рисунке. Слева — открытый сверху восковой горшочек с запасами меда. В шаровидных ячейках-личиночниках развивается первое поколение самок-рабочих, которые в дальнейшем будут расширять и благоустраивать гнездо. Затем в нем выведутся способные к размножению самки и самцы. Следующую зиму переживут лишь немногие самки, осемененные самцами до наступления холодов.

Сами себе калориферы, сами себе кондиционеры

Благоустроенное жилище — это, разумеется, не только стены и крыша. Вы будете себя чувствовать здесь уютно и комфортно лишь при том условии, что сооружение надежно защитит вас от зноя летом и от стужи — зимой. Мы чувствуем себя не в своей тарелке, если температура в квартире отклоняется на несколько градусов от привычных 18–20 °C, хотя и сравнительно безболезненно переживаем эти временные неудобства. Большинство общественных насекомых, что живут в сооруженных ими замкнутых помещениях, гораздо менее терпимы к нарушению стандартного микроклимата жилища с его весьма высокой по нашим меркам температурой воздуха. У многих видов муравьев, например, оптимальная температура в гнезде поддерживается на уровне 27–32 °C, у безжальных пчел — в пределах 33–36°, а в лабиринтах гнезд австралийских термитов, живущих в толще древесных стволов, она составляет обычно 33–38°. При этом даже небольшие отклонения от этих стандартов в период выращивания молодняка могут оказаться катастрофическими для общины. Так, у нашей медоносной пчелы, у которой личинки выращиваются при температуре 32–35°, при повышении ее до 38° погибает почти половина выкармливаемого потомства, а при понижении до 29° — до 95 процентов приплода.

Коль скоро температура внутри жилища социальных насекомых много выше, чем за его «порогом» в прохладной ночи, в ненастье и зимой, и ниже температуры воздуха в знойные полуденные часы в теплое время года, не остается сомнений в том, что обитатели гнезда сами в состоянии регулировать микроклимат у себя дома. Разумеется, проще всего справиться с этой задачей обитателям теплых стран, живущих в местностях с незначительными колебаниями суточных и сезонных температур. Таковы, в частности, тропические леса экваториальной зоны, где, по нашим представлениям, всегда царит лето.

Здесь уместно будет вспомнить так называемых муравьев-кочевников, или легионеров, по имени эцитон, населяющих вечнозеленые дождевые леса Центральной и Южной Америки. Средняя температура воздуха удерживается здесь на протяжении всего года в пределах 22–28°, то есть она неизменно близка к тому оптимуму, при котором выращивает свое потомство большинство видов муравьев. У легионеров-эцитов этот оптимум составляет 29°, так что нетрудно понять, почему эти муравьи не утруждают себя сооружением каких-либо постоянных жилищ.

Община эцитонов, включающая в себя до миллиона и более бесплодных самок-рабочих и одну плодущую самку-царицу, вынуждена на время прекращать свои странствования лишь в тот период, когда продолжательница рода готова отложить очередную порцию яиц. Примерно за 10 дней до этого колонна муравьев после очередного дневного перехода выбирает место для бивуака, где община обоснуется теперь примерно на три недели, а не на несколько суток, как это было в предшествующий период. Облюбовав нависающий над землей ствол упавшего дерева, тысячи наиболее крупных, длиной до полутора сантиметров, красновато-черных рабочих взбираются на него и, сцепляясь друг с другом коготками лапок, образуют своими телами свисающие вниз живые цепочки (рис. 12.4). Эти гирлянды объединяются затем в многослойную сеть, которая по мере присоединения к ней все новых и новых добровольцев замыкается с боков и снизу в сплошной шар либо эллипсоид около метра в поперечнике, повисающий в нише между поваленным деревом и поверхностью земли. Не прошло и часа, как «гнездо» готово. За его живыми стенками, в которых предусмотрительно оставлены многочисленные отверстия для входа и выхода муравьев, уютно обосновались все прочие члены общины: внушительных размеров царица с непомерно длинными толстым брюшком, окруженная свитой заботливых фрейлин, и мириады мелких рабочих, хлопочущих вокруг принесенных ими с собой десятков тысяч личинок и куколок.

Рис. 12.4. Фрагмент грозди муравьев-кочевников эцитонов.

По ночам температура воздуха может опускаться до 23°, но внутри бивуака эцитонов она неизменно остается в пределах 28–30°. В этой комфортной обстановке царица в сжатые сроки откладывает от 100 до 300 тысяч яиц, из которых примерно через 10 дней вылупляются крошечные личинки. К этому времени приурочено также превращение куколок в новое поколение рабочих муравьев. Наряду с ними в гнезде могут появиться также новоиспеченные царицы и крупные крылатые самцы. Последние сразу же покидают бивуак и улетают на поиски молодых цариц, появляющихся на свет в других общинах эцитонов. Появление в гнезде молодежи и одновременное вылупление из яиц личинок знаменует собой начало очередного периода бродяжничества. Отныне на протяжении двух-трех недель община эцитонов будет с рассветом покидать место своего ночного лагеря. Пройдя за день в поисках добычи около 100–200 м, муравьи вновь соорудят из своих тел «живое гнездо» для ночлега. Впрочем, если колонна встретит на своем пути колоду с открытым дуплом или большую нишу под корнями дерева, муравьи могут устроиться здесь на ночь и без всех этих сложных приготовлений.

Эцитонам удается поддерживать на бивуаке постоянную температуру, на 2–5° превышающую температуру воздуха, за счет выделения так называемого метаболического тепла. Попросту говоря, процессы обмена веществ (метаболизма), идущие в организме каждого муравья, делают его своеобразным крошечным калорифером. Понятно, что даже несколько сотен этих насекомых не смогли бы нагреть свое столь своеобразное «убежище» хотя бы на доли градуса. Но не будем забывать, что бивуак эцитонов насчитывает сотни тысяч взрослых муравьев и примерно столько же единиц расплода, так что здесь результат высоко развитой коллективной деятельности проявляется как нельзя более эффективно.

Разумеется, обходиться без надежной крыши над головой, с большими потерями используя для обогрева расплода столь дорогостоящую тепловую энергию — все это могут позволить себе лишь обитатели мест с весьма постоянным, умеренно теплым климатом. Но даже здесь большинство социальных насекомых предпочитают жить в закрытых естественных убежищах либо сооружают всевозможные постройки для защиты от хищников и временной непогоды. Последнее относится, в частности, к знаменитым муравьям-портным, которые населяют влажные тропические леса Экваториальной Африки и Юго-Восточной Азии. Крупные, диаметром до полуметра, гнезда этих стройных, окрашенных в янтарные тона муравьев подвешены в кронах высоких деревьев и заключены в футляр из живых листьев, края которых рабочие «сшивают» с помощью шелковых нитей, вырабатываемых личинками (рис. 12.5). Когда впоследствии листья высыхают, рабочие подыскивают новый подходящий для строительства участок кроны, приносят туда личинок из прежнего гнезда и, действуя ими наподобие челноков, сооружают очередное убежище. Способность этих муравьев легко сниматься с места и переезжать на новую квартиру позволяет им соотносить ее расположение с грядущими изменениями погоды. Обитая в местностях с муссонным климатом, муравьи-портные при постройке очередного гнезда неизменно учитывают направление господствующих ветров и соответственно возводят новое жилище с подветренной стороны кроны. Тем самым они сводят до минимума потери метаболического тепла, используемого для обогрева гнезда.