Резюме: кормус коллектив индивидов или коллективный индивид?

Вероятно, потребовалось бы несколько увесистых томов, чтобы охватить поистине неисчерпаемое разнообразие конструктивных решении, в соответствии с которыми организованы тела многих тысяч видов «модулярных» существ — обитателей подводного царства. То немногое, о чем я успел рассказать в этой главе, не охватывает и сотой доли поразительных изобретений природы, которые буквально на каждом шагу ввергают натуралиста в изумление и восторг при путешествии по загадочным владениям Нептуна. И все же мы узнали достаточно, чтобы в очередной раз попытаться, теперь уже по собственному разумению, ответить на вопросы, не оставлявшие в покое многие поколения биологов и, увы, остающиеся нерешенными до конца и по сию пору.

И в самом деле, стоит ли вообще приписывать коллективную природу кормусам кораллов, гидроидных полипов, мшанок и прочих подобных им существ? Не правильнее ли будет считать любое образование, возникающее в результате вегетативного размножения, попросту организмом особого рода? А если так, то и нет здесь никаких коллективов, слабо или сильно интегрированных, а есть лишь необузданно растущие многоклеточные тела, безостановочно тиражирующие в процессе своего роста десятки, сотни и даже тысячи более или менее однотипных органов.

Спору нет, в такой позиции есть своя логика, так что принять или не принят!) ее — это в известной степени дело вкуса. И все же можно привести ряд соображений, говорящих в пользу коллективной природы кормусов, по крайней мере у некоторых прошедших перед нами существ, сколь бы они ни походили внешне на единые в своей целостности унитарные организмы. К числу последних мы вправе отнести сифонофор, бочоночников, крыложаберных и прочие создания, у которых целостный до поры до времени кормус в определенный момент «отпускает на свободу» отдельных принадлежавших ему зооидов либо сплоченные их группировки — кормидии.

Возможно, мысль эта станет яснее, если прибегнуть к аналогии с ситуациями, более чем тривиальными в мире высших унитарных организмов. Представим себе, что подросток-горожанин, плохо знакомый с жизнью природы, поймал самого обычного речного рака. Поворачивая его так и эдак, парнишка обнаруживает на нижней поверхности членистоногого, в области его задних ножек, плотную гроздь каких-то беловатых шариков. «Для чего раку эти придатки», — размышляет юнец, не подозревающий, что самка рака носит отложенные ею яйца на своем теле. Но ведь, по сути дела, нет большой разницы между самкой ракообразного, обремененной созревшими яйцами, из которых вот-вот вылупятся маленькие рачки, и самкой паука, на брюшке которой проводит первые дни своей жизни все ее многочисленное, пока еще не достигшее самостоятельности потомство (рис. 5.11). И там, и тут перед нами коллективы, хотя и находящиеся на разных стадиях существования: на этапе «предколлектива» в первом случае и на стадии приближающегося распада семейной ячейки — во втором, ибо маленькие паучки в самые ближайшие дни должны покинуть свою мать и перейти к самостоятельному существованию.

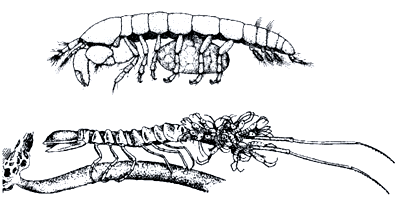

Рис. 5.11. Мелкие морские ракообразные, вынашивающие потомство на своем теле. Верхний рисунок — самка рачка танаис с яйцами. Нижний рисунок — самка рачка арктурус с молодью.

С очень похожей ситуацией сталкивается натуралист всякий раз, когда пытается разграничить категории «индивид» и «орган», анализируя строение кормусов-суперорганизмов. Как писал А. Эспинас, обсуждая подобные случаи, «между индивидом и органом существует множество постепенных нечувствительных переходов. Первый индивид колонии огнянки становится органом — общей клоакой колонии, различные индивиды колонии трубчатников[5] также весьма часто имеют значение простых органов. В создании индивидуальностей природа совершает свой путь бесконечно малыми переходами и никогда не делает скачков».

6. Союз ради продолжения рода

Муж с женой подобен луку,

Луку с крепкой тетивою:

Хоть она его сгибает,

Но сама ему послушна,

Хоть она его и тянет,

Но сама с ним неразлучна:

Порознь оба бесполезны!

Лонгфелло. Песнь о Гайавате

Размножение и половой процесс — это не одно и то же

Как инфузории обретают бессмертие

Бактерии тоже обмениваются генетической информацией

Гаметы-индивиды ищут друг друга

Ни самец, ни самка

Наследственная информация — почтовым переводом

Брачный союз до гробовой доски

Мимолетные свидания

Поведение пауков-крестовиков перед спариванием. Самец раз за разом касается самки передними удлиненными ножками до тех пор, пока она она не примет «позу покорности», при которой ее грозное оружие (ядовитые ротовые придатки — хелицеры) оказывается скрытым под подогнутыми конечностями. Лишь после этого самец рискует приблизиться и оплодотворить свою свирепую избранницу.

Очень многие из тех разнообразных задач, которые живое существо вынуждено решать, отстаивая свое место под солнцем, допускают известную свободу выбора. Индивидуалист при прочих равных условиях будет склонен укрываться от врагов и разыскивать пищу в одиночку, коллективист — в компании с себе подобными. Но сколь бы сильны ни были индивидуалистические наклонности особи, ей не суждено произвести потомство, не заключив временный или постоянный союз с существом противоположного пола. И хотя сказанное, как мы увидим в дальнейшем, нельзя отнести в полной мере ко всем обитателям нашей планеты, необходимость продолжения рода оказывается тем не менее одним из наиболее универсальных стимулов, способствующих формированию добровольных коллективов в мире животных.

Мысль о том, что объединение носителей женского и мужского начала ради воспроизведения потомства есть первооснова социальной жизни, высказывалась еще на заре нашей цивилизации. Вот что писал по этому поводу в IV веке до нашей эры великий греческий мыслитель Аристотель в своем труде «Политика»: «…необходимость побуждает прежде всего сочетаться попарно тех, кто не может существовать друг без друга, — женщину и мужчину в целях продолжения потомства; и сочетание это обусловливается не сознательным решением, но зависит от естественного стремления, свойственного и остальным живым существам и растениям, — оставить после себя другое подобное себе существо».

В этой и в последующих главах я собираюсь рассказать о том, сколь многообразные и порой неожиданные формы принимают супружеские и семейные отношения в том мире живых существ, из которого вышли мы сами. Здесь есть все — от мимолетных любовных свиданий, после которых будущая мать уже никогда не встретится со своим избранником, до сплоченных семейных групп, подчас включающих в себя тысячи и даже миллионы особей. Многое из того, о чем будет рассказано, близко и понятно нам, ибо находит бесспорные параллели в нашей собственной личной жизни и в привычных представлениях о браке и семье в обществе людей. Наряду с этим нас ждет и немало удивительного, что полностью расходится с законами того мира, в котором существуем мы с вами.

Размножение и половой процесс — это не одно и то же

Однако прежде чем приступить к этой увлекательной теме, нам необходимо вкратце познакомиться с тем, что же в действительности представляет собой явление пола. Можно ли представить себе жизнь в отсутствие противостоящих друг другу и взаимодополняющих в своей противоположности мужского и женского начала? И если да, то почему же все-таки разнополость представляется нормой и для биолога, и для непосвященного, а любое иное мыслимое состояние — экзотикой либо нонсенсом? Как мы увидим вскоре, вполне правомерен и еще более неожиданный вопрос: существует ли прямая и однозначная связь между феноменом пола и размножением, если понимать под словом «размножение» увеличение числа особей в череде поколений? Или, иными словами, непременно ли предназначено разделение индивидов по признаку пола для «деторождения»? Чтобы подоплека всех этих вопросов стала для нас более простой и понятной, давайте обратимся для начала к рутине жизни и «размножения» некоторых одноклеточных организмов из числа тех, которые уже хорошо известны нам под названием «простейшие».