Лит.: Коштоянц Х. С., Основы сравнительной физиологии, 2 изд., т. 1, М. — Л., 1930; Бабкин Б. П., Секреторный механизм пищеварительных желёз, [пер. с англ.], Л., 1960; Хирш Г., О принципе «конвейера» в выработке ферментов экзокринными клетками поджелудочной железы, в кн.: Функциональная морфология клетки, М., 1963; Бродский В. Я., Трофика клетки, М., 1966; Шубникова Е. А., Секреторная деятельность, в кн.: Руководство по цитологии, т. 2, М. — Л., 1966; её же, Цитология и цитофизиология секреторного процесса, М., 1967; Робертис Э. де, Новинский В., Саэс Ф., Биология клетки, пер. с англ., М., 1973; Иост Х., Физиология клетки, пер. с англ., М., 1975; Carol. G., Palade G. E., Protein synthesis, storage and discharge in the pancreatic exocrine cell. «Journal of Cell Biology», 1964, v. 20, №3; Kurosumi К., Electron microscopic analysis of the secretion mechanism, «Internation Review of Cytology». 1961, v. 11.

Б. В. Алешин.

Рис. 1. Железистая клетка в фазе продукции. Схема процессов синтеза белкового секрета: I — поступление исходных веществ в железистую клетку; II — начало синтеза белка на пластинках гранулярной эндоплазматической сети; III — перемещение и накопление предстадий секрета в переходных ответвлениях эндоплазматической сети; IV — конденсация и дозревание секрета в зоне комплекса Гольджи; V — дозревающие и обособляющиеся гранулы секрета; VI — зрелые гранулы секрета; VII — выведение гранулы секрета из железистой клетки; 1 — базальная мембрана; 2 — цементирующее вещество; 3 — выпячивания базальной цитолеммы; 4 — гранулярная эндоплазматическая сеть; 5 — митохондрии; 6 — свободные рибосомы; 7 — переходное ответвление эндоплазматической сети; 8 — комплекс Гольджи; 9 — микроворсинки; 10 — ядро и двойная ядерная мембрана; 11 — ядрышко.

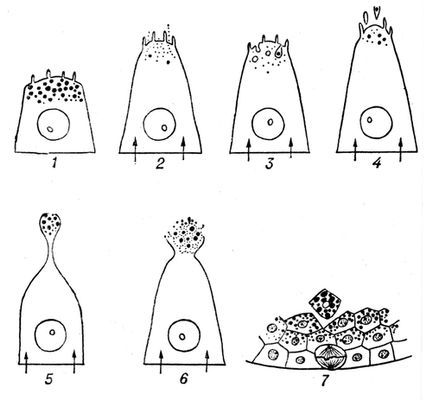

Рис. 2. Фаза секреции. Схема способов выделения секрета, или типы секреции: 1 — железистая клетка в состоянии функционального покоя; 2 — состояние возбуждения клетки (стрелки — усиленное вхождение воды в железистую клетку, что приводит к ее набуханию и растворению секрета); 3 — мерокриновая секреция; 4 — микроапокриновая секреция; 5 и 6 — апокриновая секреция; 7 — голокриновая секреция.

Секс

Секс (франц. sexe, от лат. sexus — пол), пол; в современном русском языке то же, что сексуальность, т. е. совокупность психических реакций, переживаний, установок и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения. См. Половая жизнь, Сексология.

Сексард

Се'ксард (Szekszárd), город на Ю. Венгрии, административный центр медье Тольна. 27 тыс. жителей (1973). Центр виноградарского района. Пищевые предприятия, с.-х. машиностроение, производство измерительных приборов, кожаных изделий.

Сексдукция

Сексду'кция (от секс и лат. ductio — проведение), частный случай переноса генов во время конъюгации от одной бактериальной клетки — донорской («мужской») к другой — реципиентной («женской»). С. осуществляется половым фактором, выделившимся в автономное состояние из бактериальной хромосомы вместе с её фрагментом. При С. в реципиентную клетку с фрагментом хромосомы переходит и половой фактор, тогда как при обычной конъюгации включенный в хромосому половой фактор переходит в реципиентную клетку крайне редко. В результате С. клетки приобретают свойства донорских («мужских») клеток, т. е. способность в дальнейшем осуществлять при конъюгации как С., так и перенос бактериальной хромосомы. В остальном С. сходна с обычным конъюгационным переносом: клетки становятся диплоидамипо генам, содержащимся в перенесённом фрагменте, приобретая присущие диплоидам особенности взаимодействия между гомологичными генами. Стабильность таких частичных диплоидов зависит от величины перенесённого фрагмента хромосомы: с увеличением протяжённости фрагмента повышается вероятность рекомбинации между ним и гомологичным участком хромосомы, что обычно приводит к восстановлению гаплоидного состояния клетки. С. имеет сходство со специфической трансдукцией, отличаясь от неё тем, что осуществляется с помощью перешедшего в автономное состояние полового фактора, а не при посредстве умеренного фага, вышедшего из состава хромосомы бактерии (см. Бактериофаги).

Лит.: Хэйс У., Генетика бактерий и бактериофагов, пер. с англ., М., 1965; Low К. В., Escherichia coli К-12 F-prime factors, old and new, «Bacteriological Reviews», 1972, v. 36, № 4.

В. В. Суходолен.

Сексология

Сексоло'гия (от секс и ...логия), область научных исследований и знаний о половой жизни. Как одна из областей личной и общественной жизни человека сексуальность издавна привлекала к себе внимание. Уже древнейшие мифологические системы, а также трактаты о любви («Кама-сутра»; «Ветки персика»; «Искусство любви» Овидия; «Ожерелье голубки» Ибн Хазма и др.) содержали в себе не только морально-религиозные нормы половой жизни, но и определённую сумму знаний по биологии и психологии пола. Вопросы, связанные с функцией воспроизводства рода и её нарушениями, а также с половой гигиеной, занимают важное место и в медицине древности (например, у Гиппократа).

Объективное исследование проблем пола началось в эпоху Возрождения с развития анатомии и физиологии человека. При этом психологические и социальные аспекты сексуальности рассматривались только в моральном и педагогическом плане. В конце 18 — начале 19 вв. тематика исследований расширяется и в общественных науках, и в медицине. Социологи 2-й половины 19 — начала 20 вв. [И. Я. Бахофен (Швейцария), Дж. Мак-Леннан (Великобритания), Э. Вестермарк (Финляндия), Ш. Летурно и А. Эспинас (Франция), Л. Г. Морган (США), М. Ковалевский (Россия) и др.] ставят развитие половых отношений в связь не только с формами брака и семьи, но и с др. элементами общественного строя и культуры. Значительное внимание этим проблемам уделяли и основоположники марксизма (см. Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 21, с. 23—178).

В связи с обострением женского вопроса начинают изучаться и некоторые социально-экономические аспекты взаимоотношений между полами в буржуазном обществе, включая проституцию.

Изменение в способах воспитания, социализации, в частности постепенная изоляция детей от общества взрослых, породили неизвестную средневековью проблему полового просвещения. Стремясь освободиться из-под власти религии и морали, С. 2-й половине 19 в. ищет опору в биологии и рассматривает половое поведение как проявление универсальных биологических законов. Учёные этого периода (Р. Крафт-Эбинг — Австрия, М. Хиршфельд, А. Молль — Германия, Х. Эллис — Великобритания, А. Фопель — Швейцария, В. М. Бехтерев — Россия, и др.) положили начало объективному исследованию человеческой сексуальности, описали симптомы и этиологию целого ряда психосексуальных аномалий, боролись за научное половое просвещение,

С. конца 19 — начала 20 вв. занята поиском «биологической нормы» сексуальности, но конструируемые ею нормы в большинстве случаев скроены по мерке господствовавшей буржуазной морали. Единственной функцией «нормальной» сексуальности было объявлено воспроизводство рода; половое воздержание и умеренность из морально-религиозной добродетели превратились в медико-гигиенический императив; женщины считались лишёнными полового влечения; онанизм — болезнью и нравственным пороком, влекущим тяжкие последствия (вплоть до безумия), а психосексуальные аномалии — врождёнными или следствием «морального вырождения». В начале 20 в. биологический подход к проблемам пола дополняется и отчасти даже вытесняется психологическим. Важную роль в этой переориентации сыграл З. Фрейд, который сконцентрировал внимание на психологических процессах личности, а также неосознаваемых, экстрагенитальных и сублимированных (см. Сублимация) формах сексуальности; в свете его теории половые аномалии предстали как фиксации ранее пройденных фаз психосексуального развития или возвращения к ним, а единственным способом их лечения стала психотерапия. Хотя в дальнейшем многие основные идеи фрейдовской теории либидо (понятие детской сексуальности, Эдипов комплекс, сублимация, латентная фаза и др.) подверглись серьёзной критике и пересмотру даже в психоанализе, они дали сильный толчок разработке проблем психологии сексуальности и воздействующих на неё факторов (взаимоотношения ребёнка с родителями, психические травмы и т. п.). Однако, вопреки желанию Фрейда, который признавал биологическую детерминацию психики и считал лишь, что современная ему биология недостаточно развита для её расшифровки, он способствовал отрыву психологии сексуальности от изучения её материальных основ, что и по сей день ощущается в западной С.