С деятельностью С.-Т.-Ш. в Географическом обществе связан целый этап организации крупных экспедиций по исследованию Центральной Азии (Н. М. Пржевальский и др.), Новой Гвинеи (Н. Н. Миклухо-Маклай) и многих др. С.-Т.-Ш. руководил созданием многотомных сводок по географии России («Географическо-статистический словарь Российской империи», «Живописная Россия», многотомное издание «Россия»).

Коллекции насекомых, собранные С.-Т.-Ш., насчитывающие до 700 тыс. экз., хранятся в Зоологическом музее АН СССР.

Прогрессивные для того времени либеральные взгляды С.-Т.-Ш. формировались в годы его участия в кружке петрашевцев, проявились в его борьбе за освобождение крестьян с землёй и в самоотверженной помощи политическим ссыльным: для многих из них добился амнистии или смягчения наказания и привлек к исследовательской работе (Г. Н. Потанин, И. Д. Черский и др.).

В честь С.-Т.-Ш. назван ряд географических объектов в Средней и Центральной Азии, на Кавказе, Аляске и Шпицбергене и около 100 новых форм растений и животных. Географическое общество Союза ССР учредило золотую медаль им. С.-Т.-Ш.

Соч.: Мемуары, т. 1, 3—4, П., 1915—1917 (т. 2, переизд, под назв. — Путешествие в Тянь-Шань, М., 1946).

Лит.: Памяти П. П. Семенова-Тян-Шанского. Сб., П., 1914; Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. Его жизнь и деятельность. Сб., Л., 1928; Ефремов Ю. К., П. П. Семенов-Тян-Шанский как физико-географ, в сборнике: Отечественные физико-географы и путешественники, М., 1959; Саушкин Ю. Г., П. П. Семенов-Тян-Шанский как экономико-географ, в сборнике: Отечественные экономико-географы, М., 1957.

Ю. К. Ефремов.

Экспедиции П. П. Семёнова-Тян-Шанского.

П. П. Семёнов-Тян-Шанский.

Семёновщина

Семёновщина, контрреволюционный режим военной диктатуры, установленный в Забайкалье в 1918—20 атаманом Г. М. Семеновым при поддержке японских империалистов. Социальную основу С. составляли верхушка забайкальского казачества и кулацкие слои крестьянства (в т. ч. бурят и монголов). После свержения Советской власти в Сибири в результате мятежа Чехословацкого корпуса Семенов в августе 1918 вступил на территорию Забайкалья из Манчжурии, а в январе 1919 создал в Чите Забайкальское контрреволюционное правительство, путём насильственной мобилизации сформировал армию и установил военную диктатуру. Были восстановлены дореволюционные порядки, национализированные предприятия возвращены владельцам, введено военное управление на железных дорогах и предприятиях и т. д. С. характеризовалась массовым террором и расстрелами населения (только в районе станции Адриановки летом 1919 было расстреляно 1600 чел.). Было создано 11 стационарных застенков смерти, где подручные Семенова (бароны Р. Ф. Унгерн фон Штернберг и А. И. Тирбах, Б. П. Резухин, Я. Г. Лапшаков, П. П. Левицкий и др.) применяли самые изощрённые пытки. Жертвами С. стали тысячи коммунистов и беспартийных. Несмотря на кровавые репрессии, трудящиеся Забайкалья под руководством коммунистов и выдвинутых ими руководителей — П. Н. Журавлёва, М. М. Якимова, Ф. А. Погодаева, Я. Н. Коротаева и др. — развернули массовое партизанское движение против С.

Вначале Семенов под влиянием японских интервентов фактически не подчинялся адмиралу А. В. Колчаку, но затем под давлением американских, английских и французских представителей состоялось их примирение. После разгрома войск Колчака и образования Дальневосточной республики (ДВР) в апреле 1920 С. удерживалась благодаря поддержке японских войск. После их ухода из Забайкалья (август 1920) Семенов для укрепления режима пытался прибегнуть к помощи «демократии» (созыв в июле «Краевого собрания» и в сентябре «Временного восточно-забайкальского народного собрания», где большинство принадлежало меньшевикам, эсерам и «народным социалистам»). В результате успешных действий Народно-революционной армии Амурского фронта и партизан банды Семенова были разгромлены и в ноябре 1920 изгнаны из Забайкалья.

Лит.: Партизаны. Сб. статей, партизанских: и красногвардейских воспоминаний, исторических документов и боевых песен, Чита, 1929; Шерешевский Б. М., Разгром семёновщины. (Апрель — ноябрь 1920 г.), Новосиб., 1966; Шишкин С. Н., Гражданская война на Дальнем Востоке, М., 1957; Чистяков Н., Разгром семёновщины, в кн.: Неотвратимое возмездие, М., 1973, с. 147—66.

А. Г. Кавтарадзе.

Семенозачаток

Семенозача'ток, семязачаток, то же, что семяпочка.

Семенохранилище

Семенохрани'лище, здание для хранения семян с.-х. культур, лесных пород и др. Для семенного зерна наряду со специализированными применяют универсальные С., где одновременно хранят семена, продовольственное и фуражное зерно (см. Зернохранилище).

Семеочистительная машина

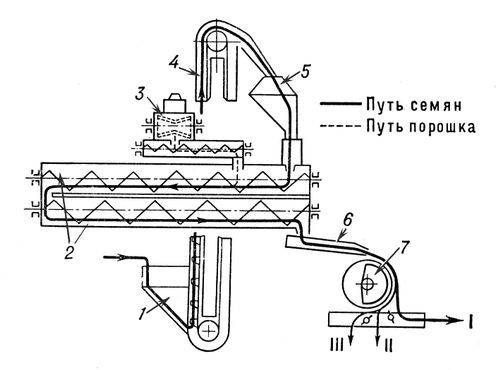

Семеочисти'тельная маши'на электромагнитная, машина для отделения семян сорняков (повилики, горчака, василька и др.) с шероховатой поверхностью от семян культурных растений (клевера, люцерны, льна) с гладкой поверхностью. Принцип работы С. м. (рис.) основан на свойстве шероховатой поверхности семян обволакиваться специальным магнитным металлическим порошком (смесь из 80% закиси-окиси железа и 20% мела) и притягиваться к электромагнитному барабану. Семена засыпают в машину, где они перемешиваются с порошком (если порошок пристаёт плохо, ворох предварительно увлажняют) и поступают на электромагнитный барабан, а затем в расположенный под ним приёмник. Семена очищаемой культуры не притягиваются к барабану, а скатываются в другой приёмник. Расход порошка составляет около 2% от массы семян. Зарубежные С. м. имеют аналогичную технологическую схему работы.

Технологическая схема электромагнитной семеочистительной машины: 1 — загрузочный бункер; 2 — смесительные камеры со шнековыми транспортёрами; 3 — аппарат для подачи магнитного порошка; 4 — загрузочный элеватор; 5 — верхний бункер; 6 — колеблющийся лоток; 7 — электромагнитный барабан; I — очищенные семена; II — отходы, подлежащие повторной обработке; III — семена сорняков.

Семере Берталан

Се'мере (Szemere) Берталан (27.8.1812, Ватта, — 18.1.1869, Пешт), венгерский политический и государственный деятель. В апреле — сентябре 1848 министр внутренних дел в правительстве Л. Баттяни. С августа 1848 член Комитета защиты родины. В мае — сентябре 1849 премьер-министр, выступал против левого крыла венгерского Государственного собрания и Л. Кошута. После поражения Революции 1848—49 эмигрировал в Турцию, затем во Францию и Великобританию. С 1865 жил в Венгрии.

Соч.: Összegyüjtött munkai, Pest, 1870.

Семеру

Семе'ру (Semeru), действующий вулкан на В. о. Ява, в Индонезии. Высота 3676 м (высшая точка острова), имеет несколько кратеров; поперечник современного кратера 500—650 м, глубина до 220 м. С 1818 отмечено 55 извержений (последнее в 1972). С. сложен базальтами и андезитами. На склонах — густые тропические леса.

Семерцидис Валиас

Семерци'дис (Semertzídes) Валиас (р. 18.2.1911, Екатеринодар, Россия), греческий график и живописец. В Греции с 1922. Учился в Высшей художественной школе в Афинах (1928—35) у К. Партениса. В 1943—44 — участник партизанской борьбы против немецко-фашистских оккупантов. Художник-реалист, С. утверждает в своих произведениях достоинство человека, в экспрессивных образах воссоздаёт сцены труда, эпизоды народной борьбы за свободу («Оратор», 1943—46; «Рабочий в Мелантони», 1956; графической серии — «Дети голода», 1942—43, «Антифашистский цикл», 1962, цикл, посвященный Вьетнаму, 1966).