В мире, где воскресают плотники, возможно все

Ну а потом сбой в кубизме починили. Ну, по крайней мере, борщ больше не пересаливали. А относительность вообще отменили. Для перестраховки, наверное. И дни потеряли свою перспективность. Ну как и положено в кубизме.

В один из этих бесперспективных кубодней ромбы были особенно угловаты. Так в кубизме называется грубость. И тупость – тоже так называется. В кубизме вообще мало слов и оттенков – сплошные углы. Острые – это когда грубость, а тупые – когда тупость. Есть еще и прямые углы, но смешно говорить о прямоте у следователей Моссада или Шабака.

В общем, хороший ромб в тот кубодень был еще более небрит, чем обычно, и как будто с похмелья. Сидел в углу квадрата и молчал, лишь изредка поднимая на меня глаза, и улыбался ломаной линией, словно извиняясь за второй ромб – тот, что сука. Кстати, может, вы не знаете, что если отрезки ломаной линии не лежат на одной прямой, то ломаная линия называется невырожденной; а если лежат – то вырожденной. Улыбка небритого ромба была вырожденной.

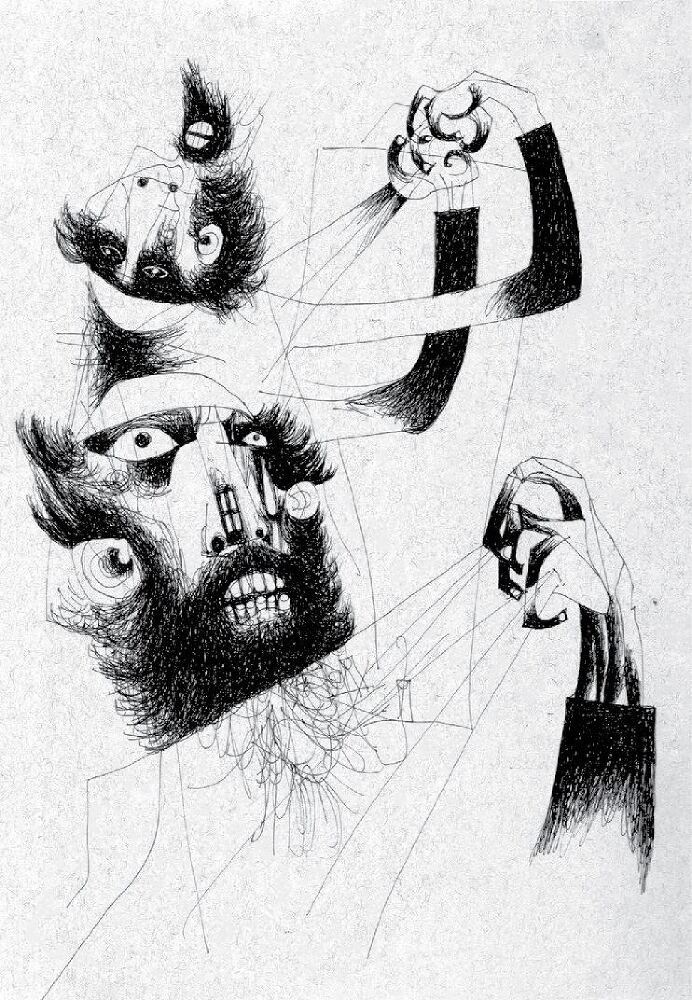

А диагональ ромба, ну, который сука, – обычно она была никак не выделена цветом и практически сливалась с лицом, а когда открывалась – оттуда и сыпались фигурками тетриса вопросы, на которые у меня не было ответа. Сегодня эта линия была ярко-красной и крепко – просто наглухо – заколоченной. Сука-ромб молчал. Он ходил вокруг меня часами и молчал. Абсолютно круглые глаза ромба смотрели на меня через треугольные очки, а сам ромб – молчал. А тот ромб, который небритый, – тот тоже молчал, но не ходил. Сидел в углу квадрата и улыбался вырожденной ломаной линией. Это был самый асимметричный из всех моих дней эпохи кубизма. А потом меня отправили в прямоугольник камеры. А потом этот чокнутый на весь куб кубизм перешел в еще какой-то «-изм». Ну потому что в прямоугольнике камеры на правильном додекаэдре тюремной шконки сидел ты. Ты – это Бог. Ну, может, ты сидел на неправильном додекаэдре, неважно. Важно, что ты там был. И твой второй – он тоже там был. Он стоял и читал надписи на стене прямоугольника. А может, наоборот. Может, твой второй сидел на додекаэдре, а ты читал надписи. В любом случае и ты и твой второй были созданы грубыми чертами и лишены реалистичности. Ну как и положено в кубизме. И вообще в любом «-изме».

– Вечер в хату, – поприветствовал ты меня. Или твой второй. В общем, тот, кто на многоугольнике сидел. А другой – тот, что надписи читал, подхватил:

– Часик в радость, чифирь в сладость. – И на того, что на додекаэдре сидел, посмотрел многозначительно: мол, как тебе? В масть?

А тому, что на додекаэдре сидел, было, похоже и в сладость, и в масть. Ну потому как он зачастил:

– Матушку удачу, сто тузов по сдаче. Ходу воровскому, смерти мусорскому.

Ну а тот, другой, что не сидел, а стоял, хотя, возможно, что именно он сидел, – ну раз он стоял в прямоугольнике камеры; в общем, тот, другой, остановил базар сокамерника одним словом: здравствуйте. И сплюнул. Сквозь зубы.

– Здравствуйте, – с трудом выдавил из себя я. А плевать не стал – нечем было.

А тот, что на додекаэдре сидел, – он с додекаэдра встал и откуда-то грелку резиновую достал. И гордо так ее мне продемонстрировал. А тот, что стоял, три кружки железные явил. По-другому не скажешь: секунду назад он стоял без кружек, а спустя секунду – уже с кружками. Чефирные такие кружки, с облупленной эмалью. А тот, что с грелкой, – он стал в эти кружки что-то из грелки наливать.

– Ты прости, – это он мне, – но сюда по-другому спиртное не пронесешь. Это коньяк, Louis XIII, тебе в прошлый раз понравился.

А тот, кто кружки явил, – он эти кружки нам всем троим раздал и говорит:

– В мире, где воскресают плотники, возможно все.

– Это тост? – спросил тот, что с грелкой.

– Нет, – ответил другой. – Это вот тут на стенке написано.

А тот, что с грелкой, посмотрел на стенку, куда тот, что с кружками, своей кружкой указывал, и другую настенную надпись вслух озвучил:

– Без надежды человек безнадежен.

– Это тост? – спросил я. Ну просто выпить уж очень хотелось.

И вы оба – и тот, что с кружками, и тот, что с грелкой, – обернулись ко мне, и тот, что с кружками, сказал:

– Нет, конечно.

Тот, что с грелкой, сказал:

– А ты что, не знаешь?

Я не знал. Я так и сказал вам обоим – и тому, что с кружками, и тому, что с грелкой. Ну, не сказал, а головой покачал. А тогда вы оба два – и ты, и твой второй, черт вас разберет, кто из вас с кружками, а кто с грелкой, – «пусть бегут неуклюже» запели. Ну в смысле не неуклюже запели, а хором. И опять кто-то из вас фальшивил. То ли тот, что с грелкой, то ли тот, что с кружками. Но мне не до этого было. Ну потому что до меня дошло, что в этот самый бесперспективный из кубодней мне исполнилось двадцать восемь. Ну и я охренел, конечно. И от того, что мне исполнилось двадцать восемь, и что ты и твой второй пришли меня поздравлять. С грелкой коньяка. Ну хотя в мире, где воскресают плотники, возможно все.

То ли девочка, а то ли виденье

Естественно, я, как и все нормальные люди, надеялся умереть в двадцать семь. Ну когда мне шестнадцать было. И когда мне семнадцать было – тоже надеялся. И в восемнадцать. Даже в двадцать. А потом падал теплый снег, я выучил слово «репатриироваться» и репатриировался в Израиль; стал русским, получил вместо паспорта теудат-зеут и стал разбирать письма к Богу. На булгаковской Голгофе. Ну в смысле на почте Израиля, отделение «Сердце Иерусалима», улица Агриппа, 42. Потом был мой первый. Ну, первый, кому я на письмо ответил. Ну ты же все равно не отвечаешь. Ты – это Бог. И ты не только не отвечаешь, ты даже не читаешь. А потом были еще и еще. А потом ты мне разрешил отвечать на письма – официально и все такое. И я отвечал. Восемь лет, пять месяцев и четырнадцать дней. Именно столько я отвечал на твои письма. И именно столько меня трахали, словно маркесовскую простодушную Эрендиру, все кому не лень. Ну меня хотя бы не пристегивали стальной цепочкой к кровати, как ее, – и поэтому я несколько раз прекращал работать Богом, а потом снова начинал. Бог знает, почему снова начинал. Ну то ты со своим вторым уговаривал, сосисками подкупал с консервированным горошком, но чаще – хрен знает почему. Простодушный, наверное, был, как та Эрендира. Которую трахали восемь лет, пять месяцев и шесть дней. Ее – в прямом смысле, но, как говорила Недаша: когда тебя трахают, можно закрыть глаза, можно отключиться, а вот когда тебе душу, да еще без презерватива, – это больнее всего. Но зато у меня хотя бы выходные были. В отличие от Эрендиры. А потом писем стало так много, что под них выделили отдельное место – на улице Шивтей Исраэль, 24. И там я получал на несколько сот шекелей больше. А потом это здание взлетело на воздух. Четырнадцать или пятнадцать раз подряд. А меня арестовали. И сунули в этот квадрат то ли Моссада, то ли Шабака, где мне исполнилось двадцать восемь лет и ко мне пришли ты и твой второй. Поздравить. И грелку с коньяком принесли. Это было странное ощущение – я не про коньяк с грелкой и не про тебя со своим вторым. Я про себя в двадцать восемь лет. Ощущение, что я опоздал. Ну, что вовремя не умер. Как будто я их всех, всех своих – Моррисона, СашБаша, Джоплин – предал. Десять лет назад – ну почти – все пошло наперекосяк, Даша не берет трубку, а тут еще умереть опоздал.

Глотнул я коньяка из кружки с облупленной эмалью, а ты вдруг гитару явил. Старенькую, еще луначаровской фабрики. Ну или это твой второй был. Короче, не тот, который с грелкой был, – ну потому что руки его были грелкой заняты и он никак не мог гитару явить. Но зато он снова всем налил, пока тот другой гитару настраивал. А как настроил – заиграл. Боем. Ну а как еще на гитаре луначаровской фабрики играть? Вернее, выпил сначала, а потом уже заиграл. Боем. Я тоже выпил, естественно, и поэтому и пропустил первые строчки. Так, отметил в голове, что что-то знакомое. А ты, ну или твой второй, в общем, кто гитару явил, продолжал петь и как-то странно на меня посматривал. И тот другой – который с грелкой, – он еще налил и тоже на меня как-то странно посматривал. И вот тут я чуть коньяком не подавился. Луи Тринадцатым. Ну потому что я вдруг полууслышал – полуугадал слова. И сквозь коньяк услышал, и сквозь кубизм угадал. И сквозь свои двадцать восемь лет тоже. И угадал, и услышал: