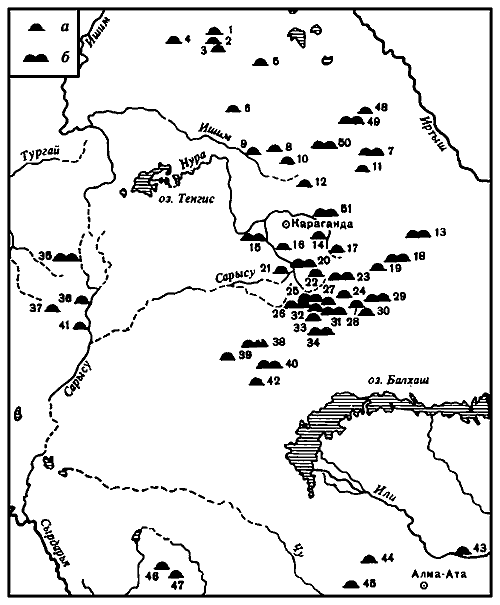

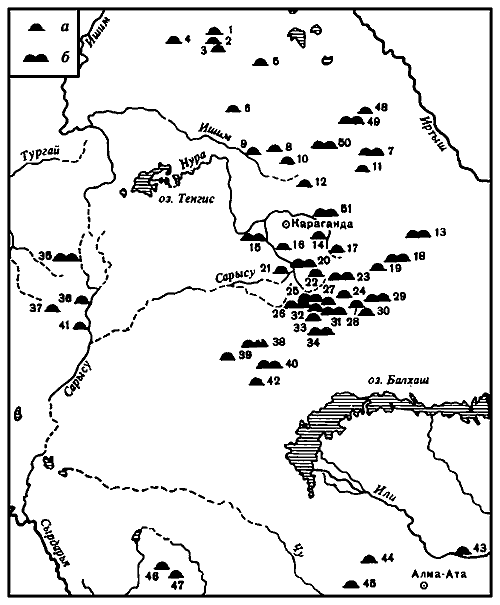

В 1957 г. в составе Центральноказахстанской экспедиции был организован отряд по изучению памятников времени раннего железа во главе с М.К. Кадырбаевым. В результате интенсивных работ в руках исследователей оказался большой материал, позволивший определить характер и особенности памятников периода раннего железа и культуры племен, населявших этот регион в то время (карта 5).

Карта 5. Памятники тасмолинской культуры. Распространение курганов с усами.

а — курганы; б — группы курганов.

1 — оз. Большое Чебачье; 2 — оз. Котуркуль; 3 — Маденият; 4 — пос. Зеренда; 5 — Кзылбиит; 6 — пос. Алексеевна; 7 — колхоз «20-летие Казахстана»; 8 — горы Ерейментау; 9 — Койсайган; 10 — р. Каратал; 11 — совхоз «Кокдомбак»; 12 — колхоз «Алгабас»; 13 — колхоз им. Карла Маркса; 14 — Сиезтобе; 15 — Коянды; 16 — Дандыбай; 17 — Бес-оба; 18 — северо-западное подножие Кентских гор; 19 — р. Кызылсу; 20 — совхоз «Нураталдинский»; 21 — Бугулы; 22 — Был-кылдак; 23 — Сыпра-оба и Егиз-Койтас; 24 — Былкылдак; 25 — Каргалы; 26 — р. Аксу-Аюлы; 27 — колхоз им. Тельмана; 28 — Бегазы; 29 — горы Кзыл-Арай; 30 — р. Джанишке; 31 — Канаттас; 32 — колхоз им. Чапаева; 33 — комплекс «37 воинов»; 34 — Толагай; 35 — Орезаир; 36 — р. Кенгир; 37 — Домбаул; 38 — Дарат; 39 — р. Аксай; 40 — р. Кииксу; 41 — в 20 км к юго-востоку от г. Джезказган; 42 — Дюйсен-Булак; 43 — Бесшатыр; 44 — р. Ащисай; 45 — пос. Отар; 46 — р. Коктал; 47 — Акшикур; 48 — Тасмола; 49 — Карамурун и Нурманбет; 50 — Ак-Булак; 51 — Ботакара.

Наиболее ярко особенности погребального обряда и ряда категорий инвентаря проявились при раскопках курганных групп могильника Тасмола в Павлодарской обл. Это позволило М.К. Кадырбаеву выделить на территории Центрального Казахстана археологическую культуру, названную им тасмолинской. Ареал ее охватывает на западе район Улутауских гор и верховьев р. Ишим, на севере — южные районы Кокчетавской обл., до Щучинска и оз. Боровое, на востоке — зону плоских увалов и низкого мелкосопочника Павлодарской обл., до Чингизского хребта и его обрамлений. Южная граница доходит до северных районов Прибалхашья и Бетпак-Далы (Кадырбаев М.К., 1966, с. 303, 307). Одним из характерных признаков тасмолинской культуры являются курганы с каменными грядами. Изредка они встречаются и за пределами указанной территории: в Алмаатинской и Джамбульской областях Казахской ССР, на Южном Урале и даже в Поволжье (Рыков П.С., 1936, с. 274). В самом Центральном Казахстане выявлено более 30 могильников, включающих курганы с каменными грядами, и около 20 подобных сооружений, стоящих отдельно. Результаты исследований М.К. Кадырбаева отражены в ряде его работ (особенно: 1966). Предлагаемый раздел написан на основе трудов М.К. Кадырбаева.

Тасмолинская культура.

Погребальный обряд. Время существования племен, оставивших в Центральном Казахстане памятники тасмолинской культуры, определяется комплексами погребального инвентаря. В них в качестве датирующих выступают категории предметов, хронология которых хорошо разработана на других территориях скифо-сакского мира. Среди предметов конского снаряжения это удила и псалии, в вооружении — наконечники стрел, мечи и кинжалы. В ряде случаев датирующими оказались бронзовые зеркала и отдельные предметы звериного стиля. На основании анализа археологического материала М.К. Кадырбаев датировал тасмолинскую культуру VII–III вв. до н. э., выделив при этом два этапа ее развития.

К начальному, первому, этапу относятся погребения VII–VI вв. до н. э., наиболее полно представленные в могильниках Тасмола I, V, VI, Карамурун I, Нурманбет IV. Среди предметов вооружения для этого этапа характерны бронзовые двухлопастные и трехлопастные черешковые наконечники стрел, а также бронзовые кинжалы особого типа с навершием в виде бруска или с грибовидной шляпкой и овальным перекрестьем. В конском снаряжении распространены удила со стремевидным окончанием внешних колец в сочетании с трехдырчатыми псалиями, бронзовыми и роговыми.

Зеркала этого этапа большие дисковидные, с высоким бортиком и петлевидной ручкой на тыльной стороне. Для изобразительного искусства типичны полные или частичные изображения зверей в статичных позах.

Погребения второго этапа датируются V–III вв. до н. э. Нижнюю его дату определяют бронзовые трехлопастные и трехгранные наконечники стрел с выступающей втулкой, а верхнюю — вытеснившие их в конце III в. до н. э. железные черешковые трехлопастные наконечники, найденные в комплексе с железным мечом, который имел навершие в виде выступающих рожков. Железо вытесняет бронзу и в конском снаряжении: удила этого этапа железные с кольчатыми окончаниями.

Зеркала V–IV вв. до н. э. небольшие с гладким диском и короткой рукояткой. В отдельных случаях они украшены изображениями животных в зверином стиле или снабжены петелькой на оборотной стороне. В прикладном искусстве усиливаются стилизация и схематизация образов животных, происходит дальнейшее развитие многофигурной композиции (Кадырбаев М.К., 1966, с. 311, 401, 402).

Погребальные сооружения и обряд на всем протяжении рассматриваемого времени (VII–III вв. до н. э.) сохраняют большую устойчивость. Могильники обычно небольшие — по 10–15 курганов, насыпи которых состоят из камня, земли или земли с камнем. Часты одиночные курганы. Насыпи курганов, как правило, небольшие (диаметр 10 м, высота 0,2–1 м). Количество более крупных (диаметр до 20 м, высота 2 м) невелико. Под насыпью, по краю, выкладывалось кольцо из крупных камней. В каменных насыпях оно выделяется неотчетливо. Основание земляных и смешанных насыпей, как правило, опоясано рвом. Кроме обычных курганов, в могильниках находится один или несколько курганов с каменными грядами, с «усами». Наибольшая концентрация могильников, содержащих курганы с «усами», приходится на юго-восточные районы Карагандинской обл. Курганы с «усами» М.К. Кадырбаев рассматривал как сложный погребальный комплекс каменных сооружений, состоящий из трех элементов: «большого» кургана, «малого» кургана и отходящих от него к востоку двух полудуг каменных гряд (Кадырбаев М.К., 1966, с. 309). «Большой» курган, обычно самый крупный в могильнике, содержит захоронение человека в могильной яме, совершенное по обряду, ничем не отличающемуся от обряда погребения в обычных курганах. В «малом» кургане в классическом варианте на древнем горизонте, в центре, совершали захоронение коня, а в восточной части клали один, реже — два глиняных сосуда. Но обычно в «малом» кургане находят лишь отдельные кости коня (череп, ноги) и раздавленный сосуд или же только раздавленный сосуд. Под насыпями некоторых «малых» курганов обнаружены остатки кострищ.

Каменные гряды, длина которых достигает 200 м, а ширина — 1,5–2 м, часто ограничены по концам невысокими округлыми каменными насыпями, иногда со следами кострищ под ними. Раскопки каменных гряд показали, что это не сплошные вымостки, а прерывистые ряды сложенных из камня обособленных сооружений, округлых или прямоугольных. В урочище Карабие прямоугольные звенья были ограничены врытыми в землю плитами, а пространство между ними забито камнем. В урочище Дандыбай каменная гряда состояла из примыкающих друг к другу 15 колец (диаметр 1,5–2 м) из положенных плашмя крупных камней. Вся площадь колец была забита камнями.

В размещении отдельных элементов комплекса кургана с каменными грядами М.К. Кадырбаев выделил четыре варианта (табл. 51, 5). В наиболее распространенном первом варианте «малый» курган располагался к востоку от «большого», иногда на значительном расстоянии. В комплексах, отнесенных ко второму варианту, «большой» и «малый» курганы расположены по оси север-юг. В этом случае курганы, как правило, одинаковы по размерам, и погребение человека совершено в северном кургане (только в кургане у Большого Чебачьего озера — в южном). Третий вариант представлен комплексом кургана 1 могильника Карабие. В нем насыпь «малого» кургана, под которой лежал раздавленный сосуд, сооружена на вершине «большого». В кургане 19 могильника Тасмола I, отнесенном к четвертому варианту, функции обоих курганов выполнял один — «большой». Под его насыпью, в центре, в могильной яме, находилось погребение человека, а под восточной полой на древнем горизонте лежали обломки двух сосудов. Встречаются и другие варианты. Так, в комплексе кургана 4 могильника Нурманбет IV раздавленный глиняный сосуд лежал под восточной полой «большого» кургана, а «малый» курган оказался пустым. Разновидностью совмещения функций «большого» и «малого» курганов в одном является комплекс кургана 4 могильника Егиз-Койтас. «Малого» кургана здесь не было, и каменные гряды отходили от кургана с погребением подростка, около ног которого в могиле стоял глиняный сосуд. В комплексе кургана 5 того же могильника каменные гряды шли от расположенных по оси север-юг двух «малых» курганов с обломками сосудов под насыпями (одного — в северном и двух — в южном). Основным для этого комплекса М.К. Кадырбаев считает ограбленный с помощью широкой траншеи «большой» (диаметр 30 м) курган 6, расположенный на расстоянии 80 м от «малых» (Кадырбаев М.К., 1959, с. 186, 188, 189, рис. 22). Есть комплексы, где погребение человека отсутствует. Это курганы 48 и 55 могильника Ботакара. В кургане 48 гряды отходили от двух курганов, расположенных по оси север-юг, каждый из которых содержал захоронение коня на древнем горизонте и сосуда — в восточной части. Под насыпью кургана 55 лежали остатки черепа лошади и раздавленный сосуд. К востоку от него шли каменные гряды.