Кенкольские памятники резко отличаются от грунтовых погребений Семиречья и в значительной мере — от подбойно-катакомбных захоронений Тянь-Шаня. Особенно заметны эти отличия в погребальном обряде. У «кенкольцев» господствуют катакомбные сооружения; нестабильна ориентировка погребенных; хоронят на деревянном ложе, каменных плитах или в гробу; кладут оружие; больше привозных вещей. Все эти признаки, как правило, отсутствуют в других курганах позднеусуньского времени. Кроме того, резко отличаются формы посуды из катакомб. В них больше керамики, изготовленной на гончарном круге, чаще встречаются деревянная посуда и столики. Кенкольские могильники выделяются и довольно широким распространением обычая прижизненной деформации головы (Гинзбург В.В., Трофимова Т.А., 1972, с. 152).

Преемственность в развитии культуры кочевников Семиречья и Тянь-Шаня в сакский и усуньский периоды, вплоть до конца IV — начала V в., свидетельствует об этногенетических связях в среде основной массы населения на протяжении по крайней мере тысячи лет. Вместе с тем спорадические появления кочевых племен центральноазиатского происхождения создавали основу для смешения различных этносов. Но только после массовой миграции гуннских (?) племен в эпоху великого переселения народов сложились условия, которые привели в конце концов к кардинальному изменению этнического состава скотоводов-кочевников Средней Азии. Среди памятников, фиксирующих момент массовых гуннских (?) миграций (конец IV — начало V в.), назовем богатое женское погребение, обнаруженное в ущелье Шамси (Чуйская долина) (Памятники культуры и искусства Киргизии), и погребения воинов, впущенные в культурный слой поселений Кзыл-Кайнартобе (Таласская долина) (Мерщиев М.С., 1970) и Актобе 2 (правобережье Сырдарьи, район Чардары) (Древности Чардары, с. 71–79). Представляется неправомерной датировка всех этих памятников, включая Кенкол, V–VII вв. (Амброз А.К., 1981). Систематические передвижения центральноазиатских кочевников в Среднюю Азию, особенно усилившиеся к середине I тысячелетия н. э., способствовали процессу постепенной монголизации физического типа ранее европеоидного сакского населения, а также тюркизации местных ираноязычных кочевых племен. Процесс этот был длительным и сложным, и только в VI–VII вв. в Семиречье и на Тянь-Шане широко распространилось тюркоязычное население. В обстановке политического господства Тюркского каганата на этой территории происходят коренные изменения в этническом составе кочевников и складывается ядро современных тюркоязычных народов Средней Азии.

Ранние кочевники Кетмень-Тюбе, Ферганы и Алая

(Ю.А. Заднепровский)

Памятники сакского времени.

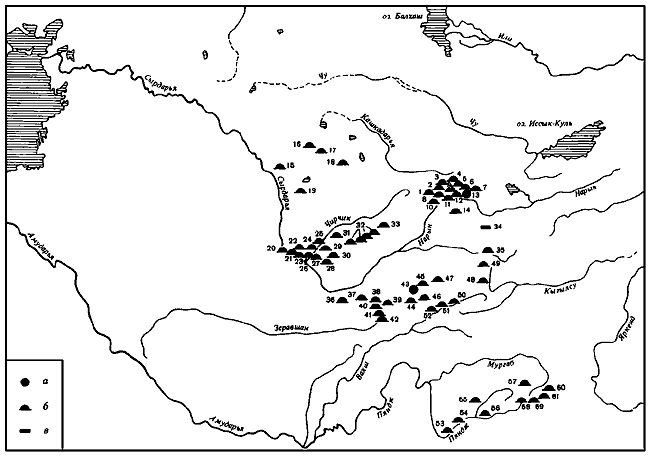

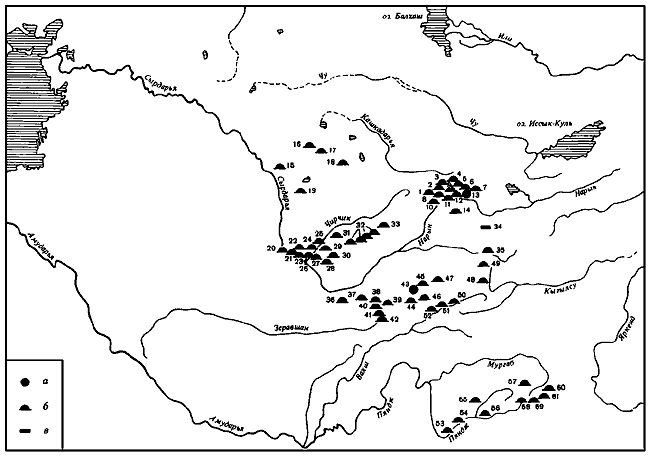

Памятники кочевников-скотоводов сакского времени[19] выявлены во всех основных горных долинах, окружающих равнинную Фергану на севере, востоке и юге (карта 3). Лучше всего изучены сакские могильники в обособленной Кетменьтюбинской котловине, в среднем течении р. Нарын, в центре западного Тянь-Шаня, на расстоянии около 100 км к северо-востоку от Ферганской долины. Здесь в 50-70-х годах экспедициями под руководством И.К. Кожомбердиева раскопано более 300 курганов в 15 могильниках, расположенных в разных частях котловины (Кожомбердиев И.К., 1972; 1975а; 1977б). Более 100 из этих курганов исследовано в Джал-Арыке, и поэтому культура сакского периода Кетмень-Тюбе (табл. 32) названа джаларыкской (Кожомбердиев И.К., 1979; Заднепровский Ю.А., Кожомбердиев И.К., 1984).

Карта 3. Основные памятники Кетмень-Тюбе (1-14), Южного Казахстана и Ташкентского оазиса (15–31), Ферганы (32–52), Памира (53–61) VIII в. до н. э. — первых веков нашей эры.

а — поселения; б — курганы; в — петроглифы.

Кетмень-Тюбе: 1 — Теке-таш; 2 — Бос-Тектир; 3 — Джал-арык; 4 — Джал-арык II; 5 — Джаргата; 6 — Торкен; 7 — Алмалу; 8 — Кайрак; 9 — Сары-жон; 10 — Джалпакташ; 11 — Акчий-Карасу II; 12 — Акчий-Карасу; 13 — Алмалу, поселение; 14 — Джаныш-Булак; 15 — Кок-Мордан; 16 — Кенсай; 17 — Тамды; 18 — Берккара; 19 — Борижар; 20 — Шаушукум; 21 — Актобе; 22 — Жаман-Тогай, курган I; 23 — Жаман-Тогай; 28 — Куль-ата; 29 — Апартак; 30 — мугхона Катта Килкисая; 31 — Бурч-Мулла; 32 — группа мугхона на севере Ферганы; 33 — Гурмирон; 34 — Саймалы-Таш; 35 — Кош-Этер; 36 — Кайрагач; 37 — Карамуйнак; 38 — Исфара; 39 — Калантархона; 40 — Сурх; 41 — Чарку; 42 — Ворух; 43 — Баткен; 44 — Карабулак; 45 — Боркорбаз; 46 — Тура-таш; 47 — Хангиз; 48 — Караджар; 49 — Шарт; 50 — Джалпактобе; 51 — Маашан; 52 — Кызыл-Гуу; 53 — Касвир; 54 — Чильхона; 55 — Аличур II; 56 — Гамдинский; 57 — Жарты-Гумбез; 58 — Шаймак; 59 — Можугаш; 60 — Тегермансу; 61 — Акбеит.

Могильник Джал-Арык II находится на левом берегу р. Чичкан, на месте современного г. Токтогул. В нем насчитывалось 150 курганов. Большинство из них раскопано. В настоящее время это единственный так полно исследованный сакский могильник на территории Тянь-Шаня.

Небольшая часть курганов, преимущественно больших размеров, располагалась цепочками, но большинство их разбросано без системы на узком участке протяженностью более 1 км. В могильнике выделяются курганы диаметром до 40 м, вокруг которых группируются насыпи диаметром 6–8 м с каменными выкладками. Устройство и погребальный обряд одинаковы в больших и малых курганах. Погребения совершали в простых грунтовых могилах, вытянутых с запада на восток. Насыпи и могилы различались по размерам, что, по всей вероятности, соответствовало социальному положению умершего. В больших курганах могилы (глубина до 2 м) почти всегда перекрыты накатом из бревен арчи. В них находился, как правило, один костяк (табл. 32, 1). В других могильниках изредка встречаются двойные захоронения или две-три могилы под одной насыпью (Ташбаева К.И., 1981). Погребенные лежат вытянуто на спине, обычно головой на запад. Мужчинам в могилы клали оружие: железные кинжал, чекан, стрелы в колчане (табл. 32, 2-11), от которого сохранился бронзовый крючок (табл. 32, 12). Женщин сопровождали разнообразные предметы туалета, зеркала, а также украшения: серьги, булавки, кольца, подвески-амулеты, раковины каури и разнообразные бусы (табл. 32, 14–18, 47). Несмотря на ограбления, обнаружены единичные украшения из золота, серебра и бронзы, выполненные в скифском зверином стиле (табл. 32, 26–31). Имеются также различные поделки из бронзы и серебра, иногда с узорами (табл. 32, 19–24).

Во многих могилах найдено по одному сосуду, а в некоторых — до пяти-шести. В четырех курганах встречены каменные зернотерки. Особо отметим находку каменного жертвенника в виде овального камня-с углублением (табл. 32, 25). Он относится к широко распространенному типу переносных алтарей без ножек.

Очень редки кости барана от ритуальной мясной пищи. Только в одной могиле оказался крестец лошади. Примерно в 30 раскопанных курганах под каменными выкладками не было могильной ямы, а находили лишь обломки глиняных сосудов. Видимо, эти сооружения являлись поминальными курганами — кенотафами.

Самыми массовыми находками в Джал-Арыке и других сакских могильниках Кетмень-Тюбе являются глиняные сосуды. Преобладают лепные круглодонные чаши, горшки, кувшины грушевидной формы и кружки с петлевидной ручкой. На некоторых имеется прочерченный узор в виде треугольников с точечными вдавлениями (табл. 32, 43). Особую группу составляют привозные лепные сосуды (табл. 32, 32, 33), окрашенные карминно-фиолетовой и красной краской, сходные с сосудами эйлатанской культуры Ферганы (VII–IV вв. до н. э.) (Заднепровский Ю.А., 1962). Бесспорно привозными были светлофонные чаши и миски, изготовленные на гончарном круге, типичные для эйлатанского комплекса (табл. 32, 42). Крашеные, расписные и станковые эйлатанские сосуды вместе составляют около 1/3 всех находок керамики. Небольшая часть сосудов расписана геометрическими узорами. Имеется чаша с полосой заштрихованных треугольников (табл. 32, 33), аналогичная чашам Кунгайского могильника Ферганы (Горбунова Н.Г., 1961). Плоскодонный кувшин с несколькими полосами треугольников, заштрихованных решеткой (табл. 32, 38), по форме необычен для местной сакской керамики и, очевидно, также является привозным. Само количество всех этих сосудов говорит о тесных связях скотоводов-кочевников с племенами земледельцев соседней Ферганы.