Трава в этой замечательной местности растет отдельными пучками, между которыми находятся голые промежутки, иногда занятые ползучими растениями, корни которых, залегающие глубоко в земле, делают для этих растений мало чувствительным вредоносное действие зноя. Количество растений, имеющих клубневые корни, очень велико; структура их корней имеет целью обеспечить растение питанием и влагой во время засушливых периодов, когда ни того, ни другого невозможно получить ниоткуда. Здесь мы встречаем растение, не принадлежащее к клубненосным видам, но сделавшееся таким в условиях, в которых клубень необходим в качестве источника, поддерживающего жизнедеятельность растения. То же самое происходит в Англии с одним видом винограда, корень которого снабжен клубнем для той же самой цели. Растение, о котором я говорю, принадлежит к тыквенным; оно дает маленькие, съедобные огурцы ярко-красного цвета.

Другое растение, называемое «лерошуа», является настоящим благодеянием для жителей пустыни. Оно небольшое; листья у него длинные и узкие, стебель – не толще, чем воронье перо. Раскапывая его корень, мы на глубине одно-го-полутора футов [30,5 см или 45 см] доходили до клубня величиной часто с голову маленького ребенка; сняв с него кожу, мы находили в нем массу ячеистой ткани, наполненную соком, напоминающим по вкусу сок молодой репы. Благодаря глубокому залеганию этих клубней в земле, их сок обладает приятной прохладой и свежестью.

В других частях этой страны, где длительный жар иссушает почву, можно встретить еще одно такое растение, называемое «мокури». Это ползучее травянистое растение откладывает под землей несколько клубней; некоторые из них бывают величиной с человеческую голову, клубни откладываются под землей горизонтально, на окружности в ярд [91,5 см] и больше. Туземцы ударяют камнем по земле в пределах этой окружности и по разнице звука определяют место, где под землей находится водоносный клубень. Затем они копают землю и на глубине около фута [30,5 см] находят его. Но самым удивительным растением в этой пустыне является «кенгве», или «кеме» (Cucumis caffer), кафрский арбуз. В те годы, когда дождей выпадает больше, чем обычно, пространства страны бывают буквально покрыты этими арбузами. Это случается обычно раз в 10–11 лет, и последние три раза такие годы совпадали с исключительно влажным сезоном. Тогда животные всевозможных пород и названий, в том числе и человек, вдоволь наслаждаются ими. Слон, истинный царь лесов, упивается тогда его соком, так же как и различные виды носорогов. С одинаковой жадностью поедают арбузы и разные породы антилоп, львы, гиены, шакалы и мыши; все они знают и высоко ценят этот благодетельный для всех дар. Однако не все из этих арбузов одинаково съедобны. Одни из них – сладкие, другие же – настолько горькие, что буры все их вообще называют «горькими арбузами». Туземцы отбирают их один за другим, ударяя по ним топориком и прикладываясь к разрезу кончиком языка. Таким образом они быстро отделяют сладкие от горьких. Горькие арбузы вредны, сладкие же очень полезны. Это свойство одного и того же растительного вида давать одновременно и горькие и сладкие плоды наблюдается также и у съедобного красного огурца, часто встречающегося в этой стране. Его плод имеет около 4 дюймов [10 см] в длину и около полутора дюймов [3,7 см] в толщину Зрелый плод имеет ярко-красный цвет. Многие из них – горькие, другие, наоборот, очень сладкие. Даже арбузы, посаженные в огороде, могут делаться горькими, если где-либо поблизости есть горькие «кенгве», потому что пчелы переносят пыльцу с одних на другие.

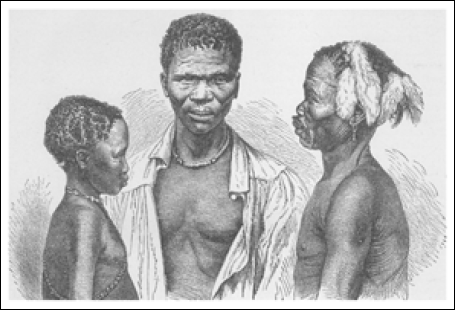

Население в этой области страны состоит из бушменов и бакалахари. Первые представляют собой, вероятно, аборигенов южной части континента, а последние – остатки ранее эмигрировавших бечуанов. Бушмены живут в пустыне по собственной воле, а бакалахари вынуждены к этому, но и тем и другим в огромной степени свойственна любовь к свободе. Бушмены по языку, расе, обычаям и по наружности являются исключением среди других негров; это – настоящий бродячий народ: они никогда не обрабатывают землю и не держат никаких домашних животных, за исключением никудышных собак. Бушмены так близко знакомы с особенностями и свойствами диких животных, что следуют за ними во время их передвижений и занимаются охотой на них, переходя, таким образом, с места на место и ограничивая размножение этих животных в такой же степени, как и хищные звери. Основным питанием бушменов является мясо диких животных, а собираемые женщинами коренья, бобы и плоды пустыни служат дополнением к нему. Те, кто живет на жарких, песчаных равнинах пустыни, имеют худощавое, сильное телосложение и способны выносить самые суровые лишения. Многие из них низкого роста, хотя и не карлики. Привезенные в Европу представители этого племени были подобраны все крайне отталкивающей наружности, подобно собакам уличных разносчиков; в результате у англичан сложилось такое же представление о всем племени в целом, какое произвели бы отдельные, наиболее отталкивающие типы англичан, если их показать в Африке с целью охарактеризовать всю английскую нацию. Что они похожи на бабуинов, это в известной степени верно, так как именно бабуины и другие обезьяноподобные в некоторых отношениях необыкновенно похожи на человека.

Бушмены

Рисунок Г. Фритча

О племени бакалахари давно сообщалось, что это – самое древнее из бечуанских племен. О них говорили, что они владели огромными стадами крупного рогатого скота, о чем упоминает Брус, пока не были ограблены и загнаны в пустыню новыми пришельцами, принадлежащими к их народности. Живя с тех пор на тех же равнинах, где живут и бушмены, подвергаясь воздействию того же климата, перенося также жажду и столетиями питаясь одинаковой с бушменами пищей, они представляют собой незыблемое доказательство того, что местность сама по себе не может объяснить расовых различий. Бакалахари упорно сохраняют любовь бечуанов к земледелию и к домашним животным. Каждый год они возделывают мотыгой землю под огороды, хотя часто все, на что они могут надеяться, это только арбузы и тыквы. Они заботливо выращивают небольшие стада коз, хотя, как я сам видел, им приходится с трудом доставать для них воду из маленьких колодцев, набирая ее в скорлупу страусовых яиц или просто черпая ложкой. Обыкновенно они сближаются с «влиятельными людьми» из живущих поблизости к пустыне разных бечуанских племен для того, чтобы доставать себе копья, ножи и табак в обмен на шкуры животных. Они добывают эти шкуры, охотясь на небольших хищников кошачьей породы, а также на шакалов двух видов – темного и золотистого; у первого, «мотлосе» (Megalotis capensis, или Cape fen-nec), – самый теплый из всех мехов, какие только есть в этой стране; из шкуры второго, «пукуйе» (Canis mesomelas и C. aureus), выделывают очень красивые плащи, называемые кароссами. Следующими по ценности являются: «ципа», или маленький оцелот (Felis nigripes), «туане», или рысь, дикая кошка, пятнистая кошка и другие мелкие животные. Добывают также во множестве шкуры «пути» (небольшая антилопа) и «пурухуру» (горный козел), не говоря о шкурах львов, леопардов, пантер и гиен.[3] За время моего пребывания среди бечуанов ими были сшиты кароссы более чем из 20 000 шкур; часть из них пошла на местных жителей, а часть была продана торговцам; многие из них, как я думаю, нашли дорогу в Китай. Баквейны покупали у восточных племен табак, а на него покупали у бакалахари шкуры, дубили их, шили из них кароссы и затем уходили на юг, чтобы купить на них телок. Мне часто задавали вопрос: «Много ли коров у королевы Виктории?»

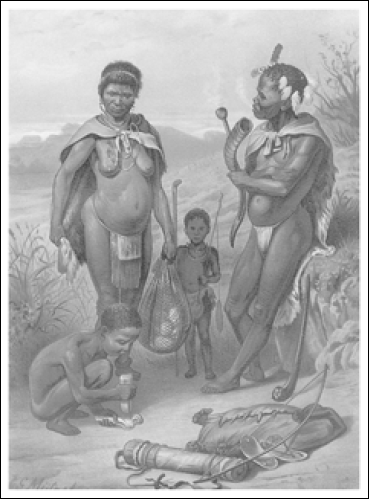

Семья бушменов

Рисунок второй половины XIX в. с натуры

Одно бечуанское племя часто причиняет им обиды и наносит ущерб, вынуждая отдавать шкуры, которые они берегут, быть может, для своих друзей. Бакалахари – робкие люди и в физическом отношении похожи на аборигенов Австралии. У них тонкие ноги и руки и большой отвислый живот – следствие грубой и неудобоваримой пищи, которой они питаются. В глазах их детей вы не увидите блеска. Я никогда не видал, чтобы их дети играли. Несколько бечуанов могут прийти в деревню, где живут бакалахари, и безнаказанно распоряжаться всем; но когда эти же авантюристы встречаются с бушменами, они бывают вынуждены сменить высокомерно-деспотический тон на тон раболепной лести; бечуаны знают, что если они ответят отказом на требование от них табака, то бушмены, вольные дети пустыни, могут решить дело в свою пользу посредством отравленной стрелы.