Все остальные романские языки примыкают к одной из этих двух зон. Казалось бы, все решается сразу: одна грамматическая модель с двумя лексическими вариантами, в зависимости от выбора plus или magis. В абстрактном плане действительно все так. В функциональном же плане, если мы хотим увидеть реальную картину всех возможностей передачи степеней сравнения, которыми располагают отдельные романские языки и каждый из них в частности, то описанная грамматическая модель оказывается и недостаточной, и неполной. Материал национальных языков не вмещается в описанную модель-схему.

В самом деле. Приведенная модель в каждом романском языке функционирует по-своему. В румынском, например, превосходная степень передается не с помощью определенного артикля и служебного слова (ср. франц. le plus grand ʽсамый большойʼ), а с помощью особого, детерминативного артикля (cel mai mare ʽсамый большойʼ). И это понятно, если учесть, что румынский определенный артикль употребляется постпозитивно. Испанский и особенно португальский языки различают две формы превосходной степени – относительную и абсолютную, при этом последняя обычно выражается не аналитическим путем, а синтетическим, с помощью особых суффиксов. Ср., например, порт. alto ʽвысокийʼ, mais alto ʽболее высокийʼ, о mais alto ʽсамый высокийʼ, altíssimo ʽвысочайшийʼ. Соответствующее образование во французском (altissime ʽвысочайшийʼ) употребляется крайне редко и приобретает особую или ироническую, или торжественную окраску. Следовательно, живая модель в одном языке может оказаться архаичной моделью в другом родственном языке.

Нетрудно продолжить перечень и других расхождений внутри, казалось бы, единой грамматической модели. И что особенно существенно: подобные расхождения относятся не только к лексике, к лексическому наполнению модели, как обычно считают, но и к грамматике, к самому типу грамматического построения модели. Без учета подобных расхождений нельзя понять, как функционирует каждая данная модель в каждом данном языке.

Можно было бы предположить, что расхождения между родственными языками в употреблении той или иной модели заранее устанавливаются на основе чисто теоретических расчетов. Не следует, однако, при этом забывать, что в национальных языках могут «столкнуться» разные тенденции и теоретически не всегда удается заранее определить, какая из этих тенденций окажется победительницей. Так, например, хотя румынский и молдавский являются наименее аналитическими сравнительно с другими романскими языками, тем не менее именно в их системе аналитические конструкции степеней сравнения функционируют более широко, чем в итальянском, испанском или французском. Румынский и молдавский совсем не знают супплетивных степеней сравнения и употребляют аналитические конструкции во всех случаях. Ср., например, bun, ʽхорошийʼ, mai bun ʽлучшеʼ, cel mai bun ʽсамый лучшийʼ, тогда как во французском здесь сохраняются супплетивные образования в литературной норме: bon, meilleur, le meilleur.

Аналитизм «склоняет голову» перед другой тенденцией – ролью книжных традиций в литературном языке. Эта последняя роль во французском или итальянском оказалась сильнее, чем в румынском и молдавском. Именно поэтому румынская аналитическая конструкция mai bun ʽлучшеʼ оказывается вполне литературной, тогда как аналогичное французское построение plus bon – за пределами литературного языка (возможно лишь в диалектной и нелитературной речи). Степень «живучести» той или иной грамматической модели оказывается в зависимости от разнообразных тенденций в самом процессе становления и развития родственных языков. Итак конкретная реализация, казалось бы, одной и той же модели получает разные формы в разных родственных языках.

4

Теперь обратимся к некоторым глагольным моделям. Вот парадигма настоящего времени индикатива от латинского глагола cantare ʽпетьʼ в четырех романских языках (в той же последовательности расположения).

| Франц. | Исп. | Ит. | Рум. |

| je chante | canto | canto | cînt |

| tu chantes | cantas | canti | cînţi |

| il chante | canta | canta | cîntă |

| nous chantons | cantamos | cantiamo | cîntăm |

| vous chantez | cantáis | cantate | cîntaţi |

| ils chantent | cantan | cantano | cîntă |

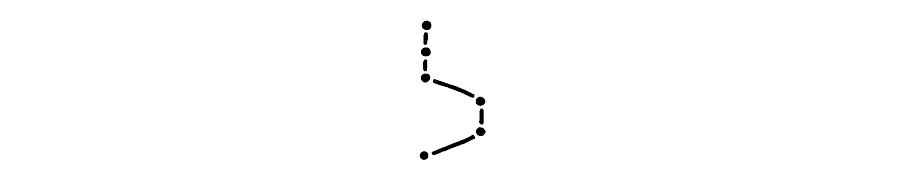

Вначале обратим внимание на несомненные черты сходства между всеми этими языками. Если учесть, что в 1 – 2-м лицах мн. числа (в дальнейшем – четвертая и пятая формы) ударение перемещается на один слог в сторону конца слова, то ритмическая схема модели во всех языках оказывается единой:

Этим, собственно, и ограничивается чисто морфологическое сходство между языками. Далее начинаются, казалось бы, внешне незаметные, но внутренне весьма существенные расхождения, без учета которых практически нельзя овладеть ни одним языком. Выделяется прежде всего французский, в котором все личные формы глагола в обязательном порядке сопровождаются атонными местоимениями (как известно, один из признаков большей аналитичности строя языка сравнительно с другими языками). В том же французском первая, третья и шестая флексии фонетически совпадают, в других же романских языках – лишь частично совпадают, чаще же не совпадают, причем, подобные совпадения и несовпадения в каждом отдельном языке складываются различно. В румынском, например, совпадают третья и шестая формы (cîntă – cîntă), но не совпадает первая форма (cînt), а в испанском и итальянском, при внутреннем несовпадении всех этих форм, встречаемся с межъязыковыми контактами: флексии первого и третьего лиц ед. числа в каждом из обоих языков одинаковы (canto – canto, canta – canta).

Как видим, глагольная парадигма настоящего времени, объединяя все непосредственно родственные языки, вместе с тем в каждом отдельном языке приобретает свои особенности, осложняющие эту же парадигму (она выступает здесь как модель). Если не посчитаться с подобными видоизменениями, то практически усвоить любой национальный язык оказывается совершенно невозможно.

Расхождения могут быть и менее заметными. В таких случаях они обычно относятся не столько к морфологии в собственном смысле, сколько к семантике грамматических форм. Так, например, как общее правило, разграничения внутри грамматического рода при спряжении обычно дают о себе знать в третьей и, отчасти, в шестой формах парадигмы (он, она, они), тогда как в испанском подобные различия дополнительно проявляются и в четвертой, и в пятой формах глагольной парадигмы: исп. nosotros ʽмыʼ для муж. рода и исп. nosotras ʽмыʼ для жен. рода (аналогично vosotros и vosotras).

Итак, при наличии общероманской парадигмы спряжения личных форм глагола, парадигмы, выступающей в функции общероманской грамматической модели, исследователь обязан считаться со всеми многочисленными вариантами, которые приобретает эта модель в каждом отдельном языке. И здесь без вполне конкретных моделей не может существовать и абстрактная модель, которая вырастает из них и опирается на них.

Хорошо известна общероманская парадигма аналитических времен с одним из вспомогательных глаголов и причастием прошедшего времени. Вот она уже в принятой последовательности четырех языков (глаголы ʽговоритьʼ и ʽуходитьʼ):

| Франц. | Исп. | Ит. | Рум. |

| jʼai parlé | he hablado | ho parlato | am vorbit |

| je suis parti | he partido | sono partito | am plecat |