Этот этнокультурный сдвиг привел к сложению на севере таежной зоны, а также в пограничье тайги и тундры так называемой тазовской культуры. Последняя была исследована Л.П. Лашуком и Л.П. Хлобыстиным по керамическим материалам стоянок Тазовское IV, Бухта Находка, Мыс I, IIА, Корчаги IА и др. (Лашук, Хлобыстин, 1985). Для тазовской культуры типичны слегка профилированные баночные сосуды с небольшим плоским дном. Они делались ленточным способом с широкими стыковыми заходами. Орнамент покрывал всю внешнюю поверхность, включая дно. Сущность орнаментальной композиции заключается в чередовании поясов из линейно-гребенчатых вдавлений с рядами ямок. Между рядами гребенчатых отпечатков располагались горизонтальные гребенчатые зигзаги, при смещении которых образовывались вытянутые ромбы. Нередки горизонтальные линии, выполненные длинными гребенчатыми штампами. Помимо рядов ямок, расположенных в пространстве между гребенчатыми поясами, такие же глубокие ямки — по одной, а чаще попарно — наносились по углам зигзагов, а также в середине образованных ими треугольников и ромбов. Иногда встречаются каплевидные вдавления и кольцевидные оттиски, нанесенные полой косточкой.

С тазовской керамикой найдены изделия из кремнистых пород: скребки, нож, близкий по очертаниям прямоугольному треугольнику, заготовка треугольного наконечника стрелы, фрагмент сланцевого шлифованного орудия, ножевидная пластина.

В целом тазовская глиняная посуда, как и одновременная ей гребенчато-ямочная керамика Малоатлымского городища, Барсовой Горы, поселений Малгет, Большой Ларьяк и др., хронологически может быть сопоставлена с керамическими комплексами сузгунской и еловской культур, исходя из чего Л.П. Лашук и Л.П. Хлобыстин находят возможным датировать тазовскую культуру последней четвертью II тыс. до н. э., возможно, с заходом в начало I тыс. до н. э. (Лашук, Хлобыстин, 1985). Они связывают появление памятников тазовского типа на западносибирском севере с проникновением туда еловцев или групп населения, сложившихся на единой с еловцами основе. Мы считаем наиболее верным последнее предположение: появление тазовской культуры в западносибирском Приполярье и Заполярье было связано не с приходом еловцев, а явилось результатом притока на север из таежных областей Обь-Иртышья носителей гребенчато-ямочной орнаментальной традиции — возможно, под давлением самусьцев или андроновцев.

Если вспомнить, что ортинскую культуру в Большеземельской и Ямальской тундрах Л.П. Лашук и Л.П. Хлобыстин датировали серединой — второй половиной II тыс. до н. э., то тазовскую культуру в северотаежной и лесотундровой полосе Западной Сибири можно синхронизировать с поздним этапом ортинской культуры в тундровой зоне.

Глава пятая

Эпоха поздней бронзы и переходное время от бронзового века к железному

(М.Ф. Косарев)

1. Эпоха поздней бронзы.

Для эпохи поздней бронзы Зауралья и Западной Сибири можно говорить о существовании в лесостепной полосе и на юге таежной зоны этой территории межовско-ирменского историко-хронологического пласта, в пределах которого выделяются две основные культуры: межовская (замараевская) в Зауралье и ирменская в Обь-Иртышье. Межовская культура является прямым продолжением андроноидной (в данном случае черкаскульской) культурной традиции, тогда как сложение ирменской культуры было результатом воздействия на андроновское и андроноидное население Обь-Иртышья носителей карасукской культурной традиции (карта 37).

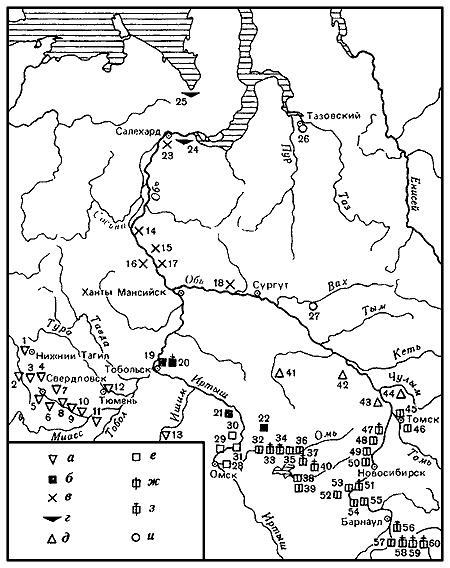

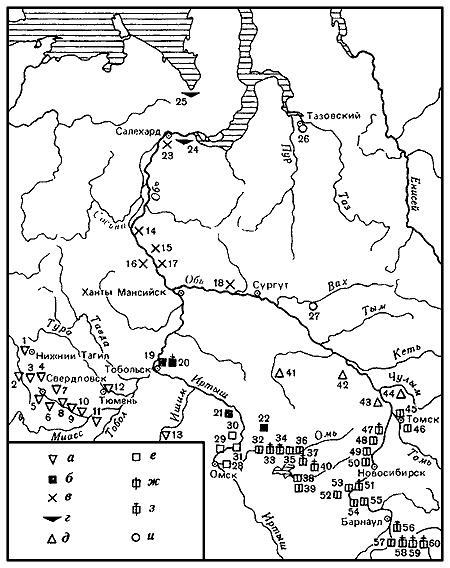

Карта 37. Восточноуральские и западносибирские памятники эпохи поздней бронзы.

а — поселения межовской культуры; б — позднесузгунские поселения; в — поселения атлымской культуры; г — комплексы хэяхинского типа; д — позднееловские поселения; е — поселения иртышского (розановского) варианта ирменской культуры; ж — поселения ирменской культуры; з — могильники ирменской культуры; и — поселения с гребенчато-ямочной керамикой.

1 — Горбуновский торфяник; 2 — Палкинские стоянки; 3 — Коптяки I, II; 4 — Карасье озеро; 5 — Березовское; 6 — Межовское; 7 — Чупино; 8 — Лужки; 9 — Замараевское; 10 — Боборыкино VI; 11 — Бархатово; 12 — Мысовское; 13 — Кучум-Гора; 14 — Шеркалы IX, X; 15 — Малый Атлым; 16 — Хотлох; 17 — Заречное; 18 — комплекс поселенческих памятников на Барсовой Горе у Сургута; 19 — Сузгун II; 20 — погребения на городище Потчеваш; 21 — Чудская Гора; 22 — Новочекино I; 23 — Перпашор; 24 — Корчаги; 25 — Хэяха; 26 — Тазовское; 27 — Большой Ларьяк; 28 — городище Большой Лог; 29 — Черноозерье VIII 30 — Евгащинское поселение; 31 — Розановское городище; 32 — Венгерово IVa; 33 — Венгеровский могильник; 34 — могильник Преображенка III; 35 — Преображенка II; 36 — Абрамово III, V; 37 — могильник Абрамово IV; 38 — Каргат VI; 39 — Саргуль I; 40 — Гандичевский могильник; 41 — Тух-Эмтор; 42 — Малгет; 43 — городище Остяцкая Гора; 44 — Десятово; 45 — Чекист; 46 — комплекс ирменских памятников в окрестностях Томска (городища Басандайское, Лагерное, Шеломок и др.); 47 — Еловские могильники I, II; 48 — Еловское поселение; 49 — Батурино; 50 — поселения Камень и Красный Яр; 51 — могильник Бурмистрово; 52 — Ирмень I; 53 — Чингис I; 54 — городище Абрашино I; 55 — Милованово; 56 — могильники Ближние Елбаны IV и Дальние Елбаны I; 57 — Фоминское; 58 — могильник Долгая Грива; 59 — могильник Змеевка; 60 — могильник Суртайка.

Межовская культура. Как уже говорилось в одном из разделов предшествующей главы, в свое время К.В. Сальников выделил три этапа черкаскульской культуры: черкаскульский, межовский и березовский (Сальников, 1964). Позднее В.С. Стоколос отметил сходство керамики черкаскульской культуры с замараевской посудой (Стоколос, 1972, с. 82–86). Однако он подошел к материалам черкаскульской культуры несколько обобщенно. В действительности можно говорить о большом сходстве (по существу полном тождестве) с замараевской посудой лесостепного Зауралья не черкаскульской посуды вообще, а лишь той, которая была отнесена К.В. Сальниковым к межовскому и березовскому этапам.

Для межовского типа керамики К.В. Сальников выделяет следующие признаки: выпуклые плечики, наличие валиков на шейке (иногда они высоко подняты к краю сосудов, образуя «воротничок») и сравнительно слабо выраженный геометризм в орнаменте. Среди узоров преобладают елочка, ряды насечек, решетчатые пояса и зигзагообразные линии; орнамент выполнялся оттисками гребенки, гладкого штампа и прочерчиванием. Для березовского типа посуды, по К.В. Сальникову, также характерны валики и воротнички на шейке, причем они становятся более выраженными. Орнамент сравнительно беден и, как замечает К.В. Сальников, «эволюционирует в сторону дальнейшего упрощения и обеднения» (Сальников, 1967, с. 362). Кроме рядов насечек, которые являются, пожалуй, самым типичным орнаментом, сосуды украшались зигзагами и елочкой. Встречаются, как и на межовской посуде, небрежно выполненные ромбы, треугольные фестоны, заштрихованные ленты и др.

Знакомясь с межовско-березовскими и замараевскими материалами, мы не нашли сколько-нибудь четких признаков, по которым можно было бы строго расчленить межовскую, березовскую и замараевскую посуду на хронологические и культурные комплексы. Ее следует отнести к одной культуре, которую лучше всего назвать межовской (рис. 112). Межовская или межовско-березовская культура была выделена в 1976 г. (Косарев, 1976, с. 27). Позднее правомерность такого выделения была признана и дополнительно подтверждена другими археологами (Потемкина, 1979; Обыденнов, 1981).