В целом появление памятников завьяловского типа явилось отголоском миграционной волны с севера, начавшейся в таежных глубинах Западной Сибири около VIII в. до н. э. и докатившейся до Новосибирского Приобья лишь к VII–VI вв. до н. э., в сильно ослабленном виде.

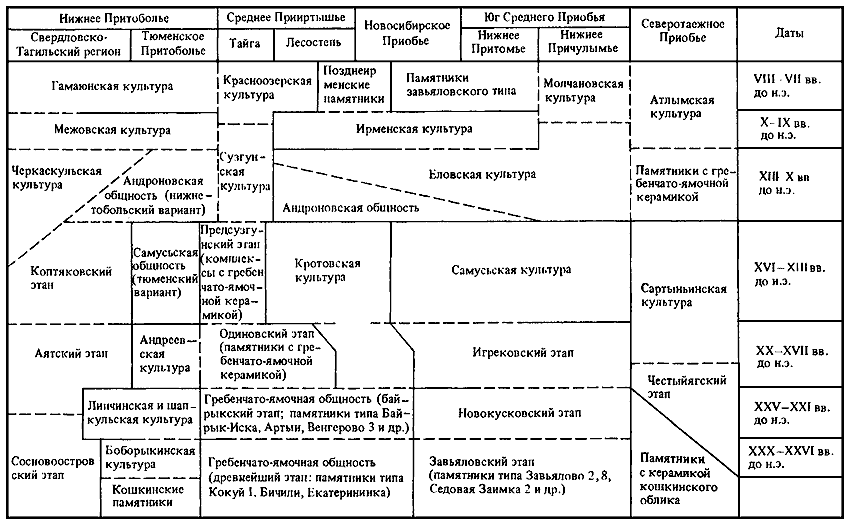

Схема синхронизации культур энеолита и бронзового века Восточного Зауралья и Западной Сибири.

В последние годы В.И. Молодин выделил в лесостепной Барабе группу памятников переходного времени от бронзового века к железному (поселения Абрамовка 2, Туруновка 4, могильник Кама 1, городище Чича 1 и др.), материальная культура которых продолжает развивать ирменские традиции, без участия пришлых крестово-ямочных культур (Молодин, 1983а, с. 21–23). Керамика в целом близка ирменской, по в ее форме и орнаменте прослеживаются черты, позволяющие видеть нарастание признаков, характерных для саргатской и большереченской культур эпохи железа. Обращает на себя внимание обилие мелкой антропо- и зооморфной глиняной пластики, свидетельствующей о развитии культов, не фиксируемых в предшествующие эпохи.

В.И. Молодин предложил назвать исследованные памятники позднеирменскими. Найденный на них производственный инвентарь почти не отличается от ирменского. Сохраняется многоотраслевой характер хозяйства при его в основном скотоводческой направленности. Пять раскопанных жилищ представлены глубокими полуземлянками двух типов: однокамерными и двухкамерными. На могильнике Кама 1 вскрыты семь погребений этого времени. По свидетельству В.И. Молодина, похоронный обряд сходен — с одной стороны, с предшествующим ирменским, с другой стороны, с более поздним большереченским (Молодин, 1983а, с. 22). Позднеирменские памятники интересны тем, что их дальнейшее изучение должно пролить свет на происхождение лесостепных западно-сибирских культур эпохи раннего железа, прежде всего саргатской и большереченской. К сожалению, материалы позднеирменских памятников, равно как данные о деталях погребального обряда, домостроительстве, хозяйственных занятиях и пр., до сих пор не опубликованы.

* * *

Подытоживая изложенный в предшествующих главах материал, необходимо подчеркнуть некоторые существенные моменты. Если обратиться к материалам наиболее изученной лесостепной и южнотаежной полосы Западной Сибири, то бросается в глаза следующее: в течение всего бронзового века мы видим здесь поочередное расширение ареала то одной, то другой орнаментальной (культурной) традиции: сначала гребенчато-ямочной (переходное время от неолита к бронзовому веку), затем отступающе-накольчатой или самусьской (самусьско-сейминская эпоха), потом андроноидной (андроновская эпоха) и т. д., причем эти расширения носили «взрывной», экспансивный характер и распространялись на большую площадь, иногда во много раз превышающую ареал исходной культуры.

Предтаежное Ишимо-Иртышье и Томско-Чулымский регион являлись в эпоху бронзы, пожалуй, самыми нестабильными в этнокультурном отношении территориями. Это особенно видно на примере лесостепной части Среднего Прииртышья. На рубеже неолита и бронзового века здесь жили носители гребенчато-ямочной орнаментальной традиции. В самусьско-сейминскую эпоху южная граница гребенчато-ямочного ареала сдвинулась к северу, и лесостепное Прииртышье заняло население, родственное самусьскому; оно принесло своеобразно орнаментированную керамику и специфические типы бронзовых изделий. Позже сюда пришло андроновское население, с другой керамикой, с иной манерой орнаментации, с другими типами бронзового инвентаря. На поздних этапах бронзового века здесь появляются носители карасукской культурной традиции. И, наконец, в переходное время от бронзового века к железному в лесостепное Прииртышье проникают многие элементы северных таежных культур.

Если говорить о выделении культурно-хронологических пластов бронзового века Западной Сибири, то такие пласты четче всего вычленяются для южнотаежного и предтаежного Прииртышья. Здесь археологи фиксируют неоднократную смену культурных традиций без видимых следов генетической преемственности. В окраинных и глубинных районах Западной Сибири культуры развиваются более традиционно. Так, в районе Свердловска на протяжении почти всего бронзового века прослеживаются этапы одной (андроноидной) культурной традиции — аятский, коптяковский, черкаскульский, межовский. В Васюганье и в бассейне Ваха с ранних этапов бронзового века до эпохи железа тоже идет развитие в основном одной культурной традиции — гребенчато-ямочной, не осложненной существенными инокультурными воздействиями.

Таким образом, если рассматривать бронзовый век Западной Сибири в целом, то мы вправе говорить об одновременности существования нескольких культурных традиций; если же касаться отдельных ее регионов — Тюменского Притоболья, лесостепного Прииртышья, Томско-Чулымского Приобья, то здесь одна культурная традиция сменяется другой, другая — третьей и т. д., и они воспринимаются как разновременные, причем последовательность культурных напластований на одновременных памятниках соседних микрорайонов могла быть не вполне одинаковой. Это мешает археологам, работающим в разных местах Западной Сибири, понять друг друга и является причиной многих разногласий и разночтений.

Этнокультурная карта Западной Сибири в энеолите и бронзовом веке была чрезвычайно сложной, и в этой связи нельзя не коснуться вопроса о западносибирской «культурной общности», которая якобы существовала на исследуемой территории в неолите и бронзовом веке. Тезис о существовании такой общности был высказан еще в те времена, когда неолит и бронзовый век Западной Сибири были практически неизвестны. Тем не менее, точка зрения о западносибирской общности эпохи бронзы стала общепринятой, и несмотря на то что археологические материалы никогда не свидетельствовали в пользу этого мнения, оно вот уже десятилетия повторяется в археологической литературе, на него ссылаются как на истину, не требующую доказательств. На фоне новых и новейших археологических исследований этот априорный тезис стал анахронизмом и дает неправильное направление научному поиску. Гораздо больше оснований говорить о западносибирской общности для переходного времени от бронзового века к железному и для эпохи железа, когда в таежном Обь-Иртышье шло активное смешение разных групп населения и происходила нивелировка разнокультурных признаков (Косарев, 1974б).

Глава шестая

Некоторые общие закономерности и региональные особенности социально-экономического развития Западной Сибири

(М.Ф. Косарев)

Среди ряда ученых до сих пор бытует мнение, что зависимость человека от природной среды была особенно сильной в глубокой древности, а по мере приближения к нашему времени она становилась все более слабой. История говорит, однако, что чем дальше шел человек по пути экономического и социального развития, тем большее число неразрывных нитей связывало его с окружающей природой. В древности зависимость человека от природного окружения была не более сильной, а более прямой и непосредственной. В дальнейшем, с развитием производительных сил, связь человека с природой становилась все сложнее и опосредованнее. Эта опосредованность и породила позднее иллюзию независимости человека от природной среды.

Для западносибирской территории зависимость человека от природы стала особенно сложной и многогранной начиная с бронзового века, когда в пределах Западно-Сибирской равнины окончательно оформились и приобрели достаточно четкую локализацию три больших хозяйственных ареала: ареал производящей экономики на юге, сильно сократившийся ареал традиционной присваивающей экономики на севере и ареал многоотраслевого хозяйства, сочетавшего производящие отрасли и присваивающие промыслы, в пограничье тайги и лесостепи. Усложнение зависимости человека от природы в этот период проявляется, в частности, в том, что каждый из трех названных экономических ареалов мог существовать уже лишь на определенном ландшафтно-климатическом фоне.