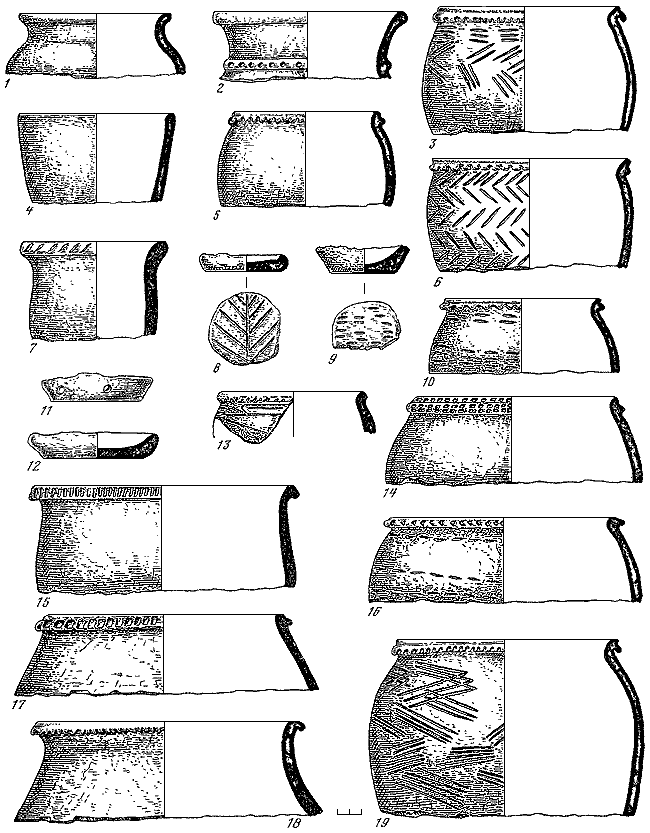

Рис. 135. Изделия шиверской культуры.

1-33, 35 — могильник Шумилина; 34 — Шиверский могильник, погребение 1.

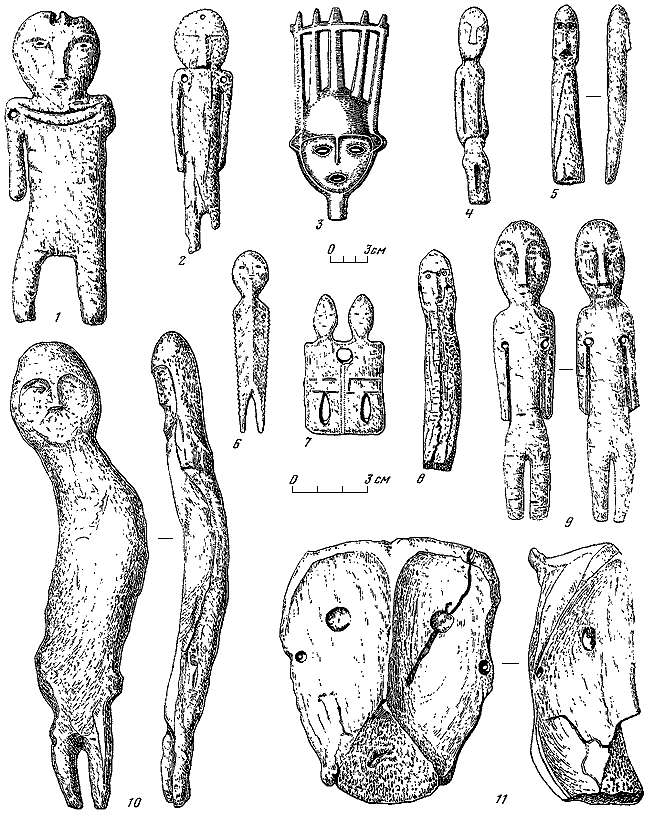

Рис. 136. Антропоморфные изображения Восточной Сибири.

1, 2, 9 — Усть-Уда; 3 — Усть-Илим; 4 — Семеново; 5, 8 — Кода; 6, 10, 11 — Шумилиха; 7 — Верхнеленск.

1, 2, 4-11 — эпоха ранней бронзы; 3 — переходное время от эпохи бронзы к железному веку.

1, 2, 4-11 — кость, рог; 3 — бронза.

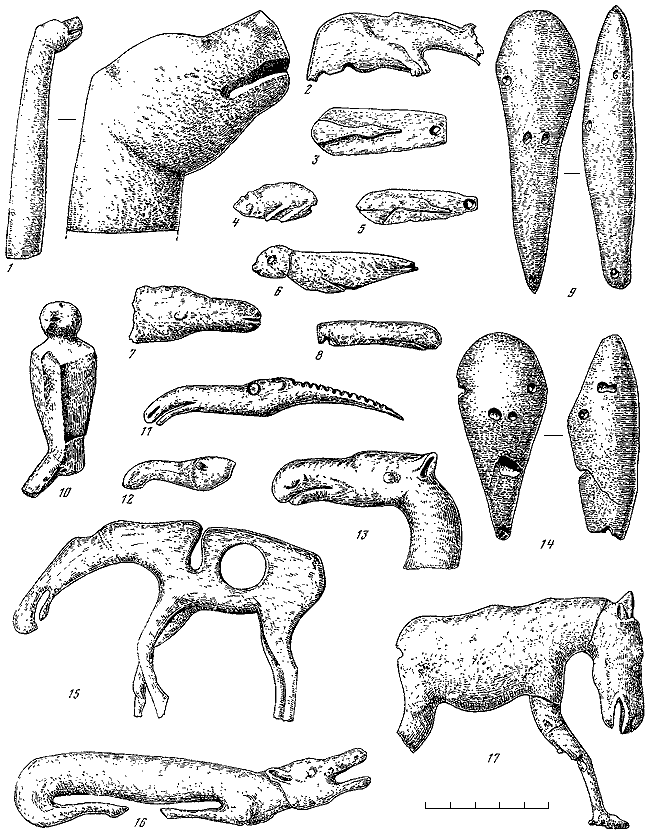

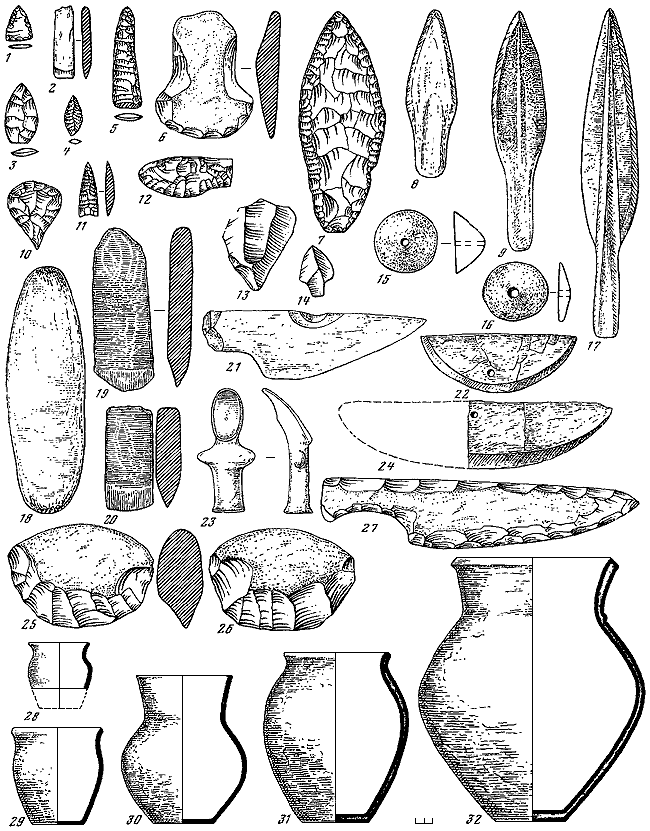

Рис. 137. Анималистические изображения Восточной Сибири.

1 — окрестности Братска; 2 — Шумилиха; 3, 5, 7 — ключ Громячий; 4, 8, 15 — Усть-Уда; 6 — Идан; 9 — Верхоленск; 10, 13, 16, 17 — Базаиха; 11 — стадион «Локомотив»; 12 — Улан-Хада; 14 — Усть-Белая.

1, 2, 4, 8, 9, 12, 14, 15 — эпоха ранней бронзы; 3, 5, 7, 10, 13, 16, 17 — переходное время от неолита к эпохе бронзы; 6 — поздний этап эпохи бронзы; 11 — неолит.

1, 9, 14 — камень; 2–8, 10–13, 15–17 — кость и рог.

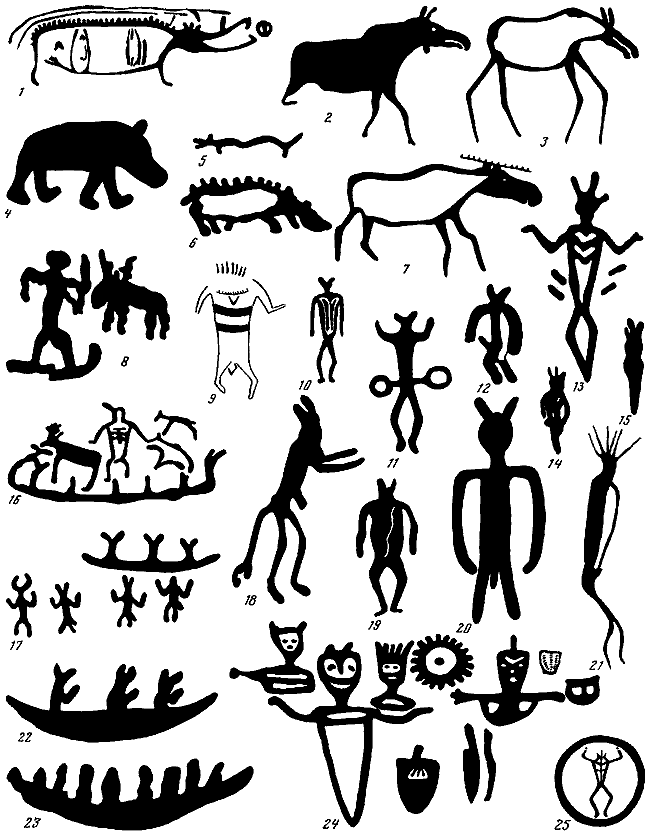

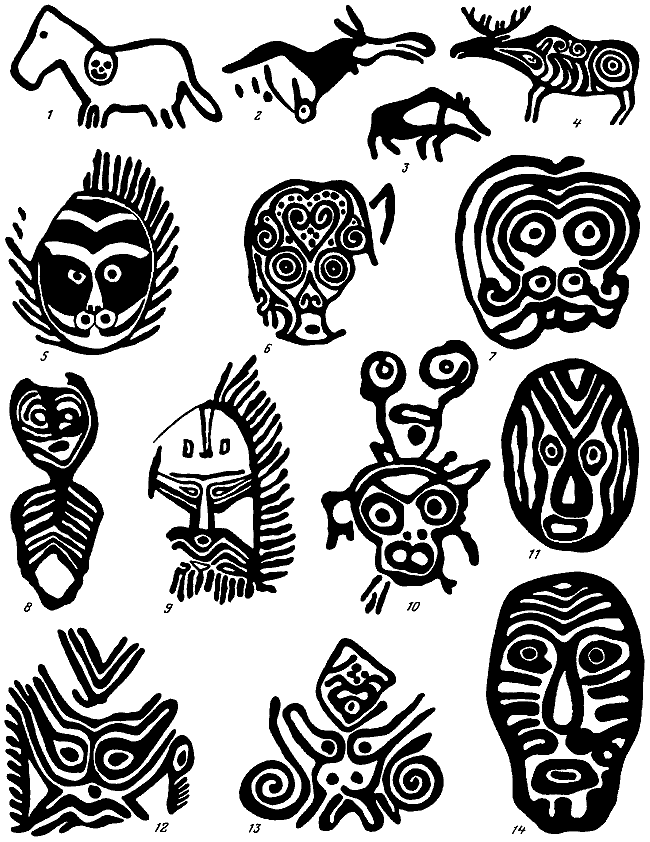

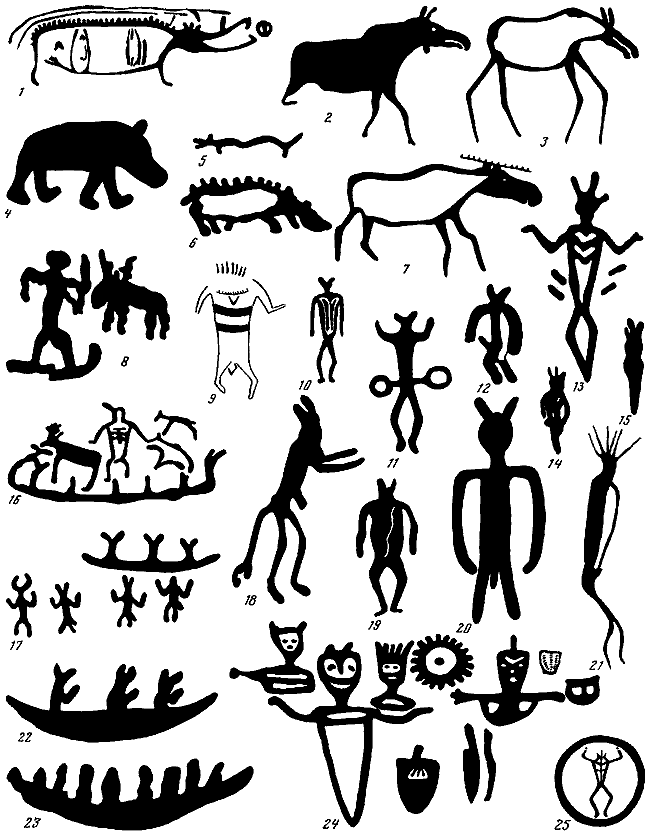

Рис. 138. Ведущие сюжеты наскальных рисунков Восточной Сибири.

1, 9, 17, 21, 22 — Шишкино (Верхняя Лена); 2, 3, 7 — 2-й Каменный Остров (р. Ангара); 4 — Токко (р. Олекма); 5 — Арби (р. Зея); 6, 23 — 3-й Каменный остров (р. Ангара); 8, 11, 13 — низовья Ангары; 10, 19 — бухта Саган-Заба (оз. Байкал); 12 — Бланка (Средняя Лена); 14, 15 — Воробьево (Верхняя Лена); 16 — устье р. Басынай (р. Олекма); 18 — Верхняя Буреть (Верхняя Ангара); 20 — устье р. Крестях (р. Олекма); 24 — Майская писаница (р. Алдан); 25 — р. Белая у с. Мальта (р. Ангара).

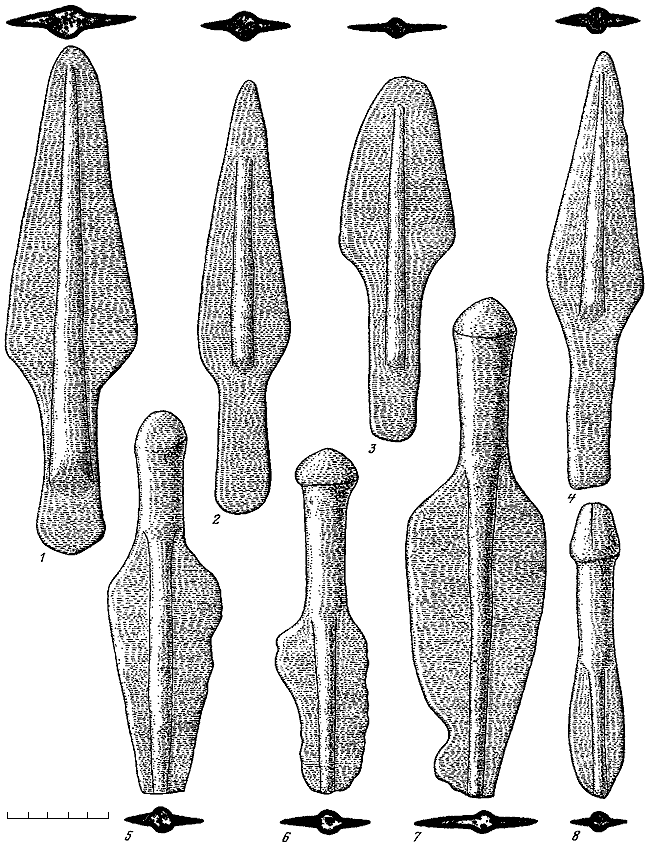

Рис. 139. Бронзовый век Приморья и бассейн Амура. Каменные подражания бронзовым изделиям. Случайные находки. Наконечники копий.

1 — оз. Пресное, Приморский край; 2 — д. Циммермановка, Хабаровский край; 3 — пос. Дальнегорск, Приморский край; 4 — г. Артем, Приморский край. 5–8 — кинжалы (5 — с. Чернышевка, Приморский край; 6 — с. Шмаковка, Приморский край; 7 — с. Спасское; 8 — Забайкалье).

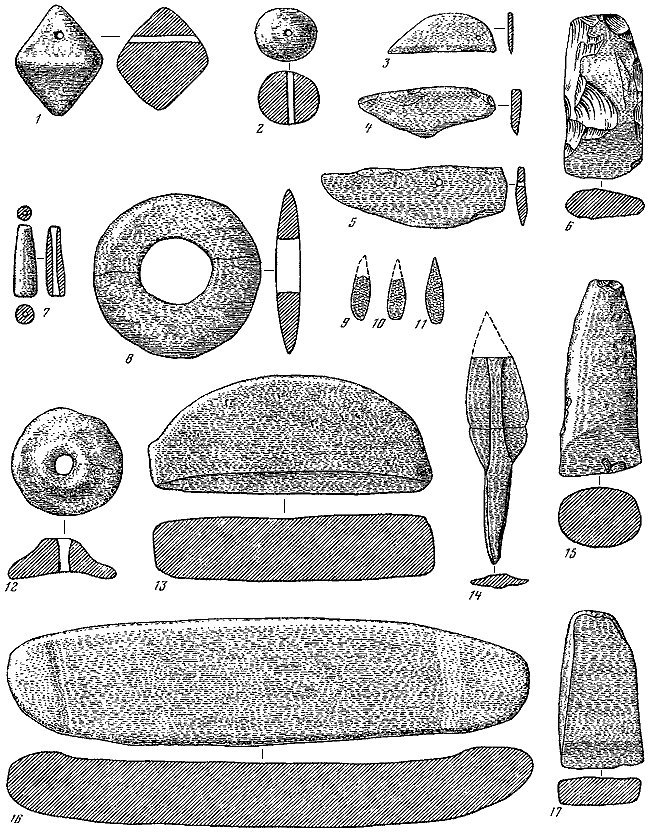

Рис. 140. Синегайская культура. Приморский край. Поселение Падь Харинская. Изделия из глины (1, 2, 7, 8, 12) и камня.

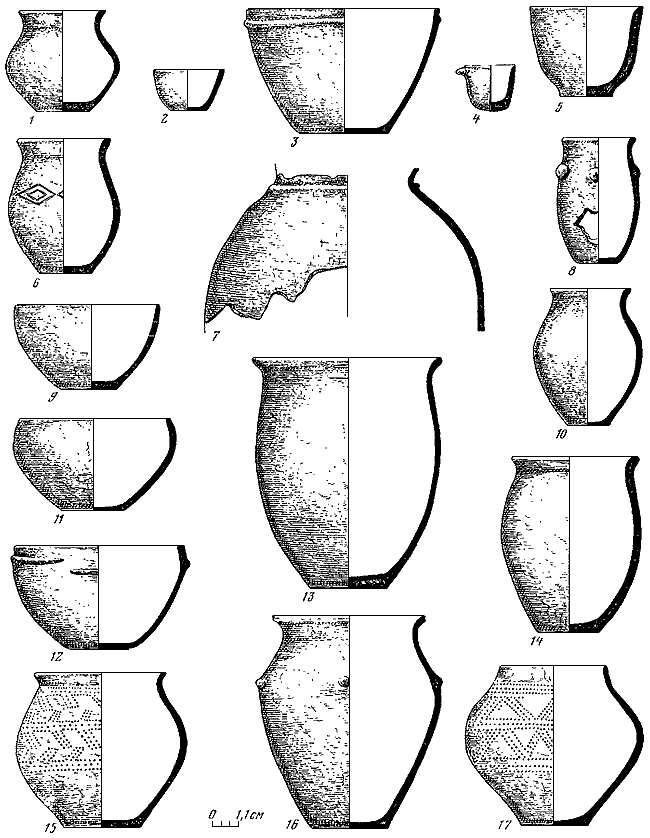

Рис. 141. Синегайская культура. Приморский край. Глиняная посуда поселения Падь Харинская.

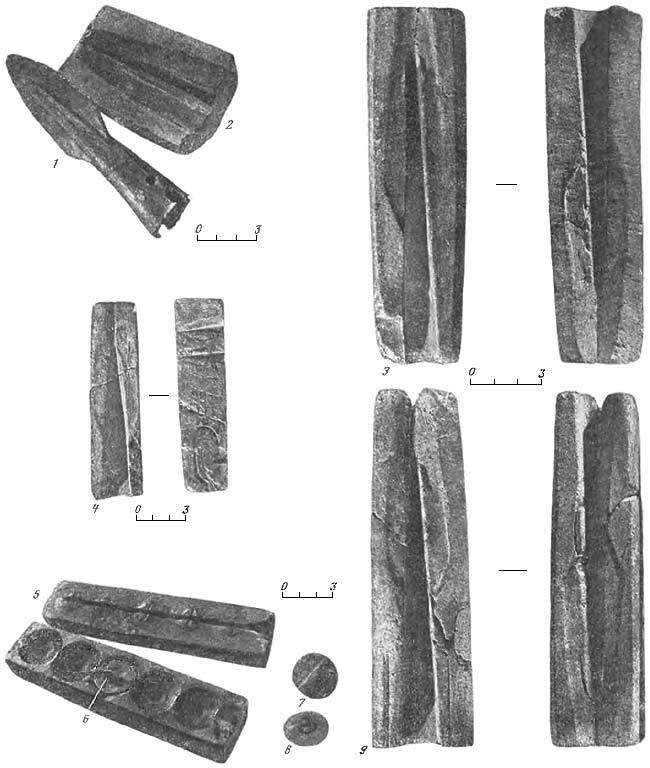

Рис. 142. Маргаритовская культура. Приморский край. Поселение Синие Скалы. Каменные формы для отливки медно-бронзовых изделий.

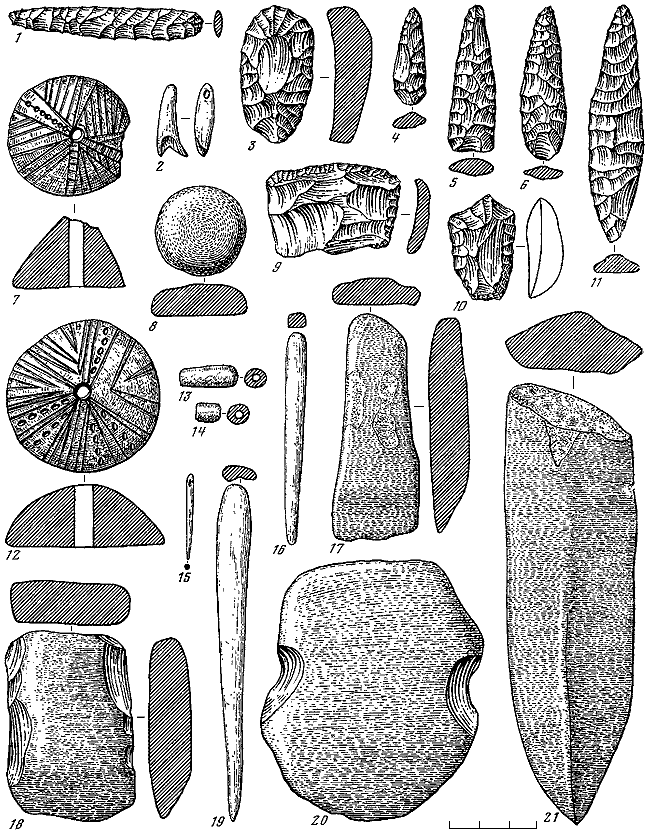

Рис. 143. Маргаритовская культура. Приморский край. Находки из поселения с гротами у подножья Синих Скал.

2, 15, 16, 19 — кость; 7, 12 — глина; остальное — камень.

Рис. 144. Маргаритовская культура. Приморский край. Глиняная посуда поселения с гротами у подножья Синих Скал.

Рис. 145. Лидовская культура. Приморский край. Каменные и керамические изделия.

15, 16, 23, 28–32 — глина; остальное — камень.

Указанный масштаб относится лишь к глиняной посуде (28–32).

Рис. 146. Петроглифы Нижнего Амура.

1–4, 6, 8, 10, 12–14 — Сакачи-Алян; 5 — Кия; 7, 9, 11 — Шереметьевское.

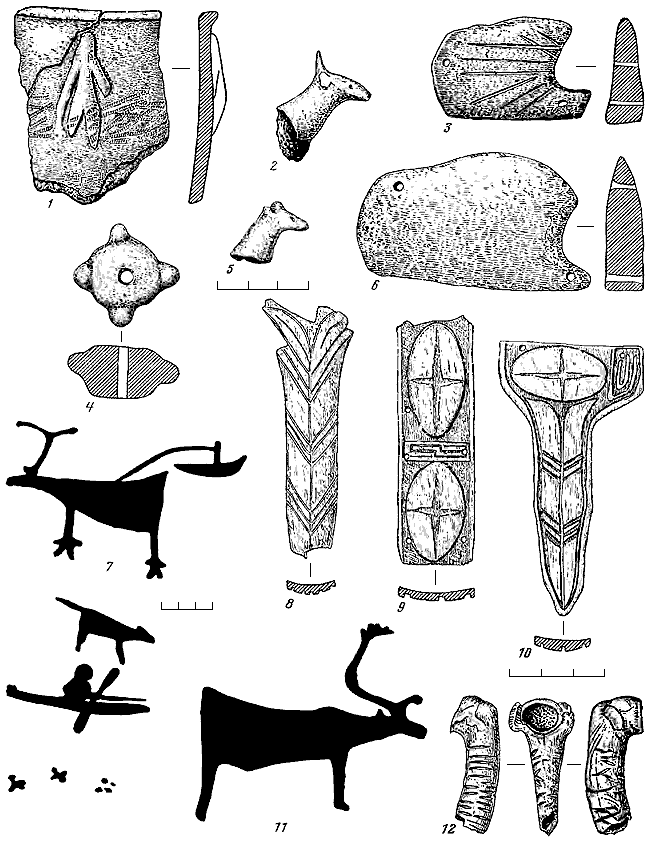

Рис. 147. Искусство Дальнего Востока в эпоху бронзы.

1 — Валентин-Перешеек; 2, 4, 5, 8-10, 12 — поселение Синий Гай; 3, 6 — поселение в Харинской пади; 7, 11 — рисунки на скалах р. Печтымель (Чукотка).

1–6 — глина; 8-10, 12 — кость.

Заключение

В вводной части уже говорилось, что настоящий том подытоживает в основном источниковедческий уровень археологических исследований. Необходимость таких работ, помимо их познавательного значения, заключается в том, что они служат базой для широких обобщающих исторических трудов. Это значит, что следующим шагом в реализации информации, заложенной в томах «Археологии СССР», должна явиться подготовка многотомной серии «Древней истории СССР», где основное внимание должно быть уделено анализу исторического процесса в широком хронологическом диапазоне — от глубин каменного века до средневековья, реконструкции экономического и социального уклада древних обществ, исследованию эпохальных и региональных закономерностей и тенденций социально-экономического развития, воссозданию конкретных эпизодов хозяйственно-бытовой, политической и этнической биографии древних народов, выявлению содержания и обусловленности древних этических норм, верований, культов, представлений о мире. Сказанное выше в значительной мере определяет цели, задачи и методы дальнейших историко-археологических исследований.

Сейчас стало совершенно очевидным, что традиционные археологические методы сами по себе, без их дальнейшей разработки и внедрения в них новых подходов, уже не в состоянии обеспечить новых ступеней историзма в археологии, новых уровней теоретических обобщений. Насущной задачей нашей археологической науки на нынешнем этапе ее развития является разработка методов интерпретационного, исторического, теоретического уровней. Среди них наиболее перспективны экологический, палео-этнографический и системный подходы.

Первым важным направлением экологического подхода в археологии является исследование древних миграционных процессов. В них наиболее наглядно представлены пути приспособления человеческих коллективов к иному естественно-географическому, социально-экономическому и этнокультурному окружению, разные манеры экономической, социальной и культурной адаптации. Не менее важна и другая сторона проблемы, касающаяся причинно-следственных связей разных сторон и этапов миграционного процесса.

В свое время К. Маркс сформулировал тезис о перенаселенности и давлении избытка населения на производительные силы как основной причине древних миграций (Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2-е изд., т. 8, с. 568). Однако следует иметь в виду, что проблема перенаселенности могла решаться не только посредством миграции, но и путем перехода на другой уровень экономики. Оба варианта достигали сходной цели — приводили в соответствие объем пищевых ресурсов с возросшей численностью населения, но во втором случае имел место более активный акт — отказ от традиционной формы хозяйства, а не стремление сохранить его.