Материал Ростовкинского могильника огромен: бронзовые кельты, ножи разных форм и размеров, наконечники копий с вильчатым или ромбическим стержнем, долота, шилья, литейные формы, различные каменные изделия и т. д. (Матющенко, Игольникова, 1969). Основная масса бронзовых вещей — копья с вильчатым стержнем, кельты с геометрическим орнаментом (горизонтальная лесенка ниже втулки, от которой спускаются треугольные фестоны и цепочка свисающих ромбов), большой массивный нож со скульптурным навершием на рукояти (рис. 100) — и некоторые другие предметы находят достаточно близкие аналогии в Сейминском могильнике. Среди каменных орудий преобладают вкладыши и наконечники стрел. Вкладыши обычно имеют четырехугольную форму и обработаны по всей поверхности. Наконечники стрел представлены в основном треугольными формами, а также листовидными со слабовыраженным черешком. Встречены овально-подтреугольные скребки, обработанные по всему краю (рис. 100, 3). Все эти каменные изделия близки одноименным категориям орудий из Турбинского и Сейминского могильников (Бадер, 1964, рис. 90; 92–94; 1970б, рис. 60, 4–7; 61). Необходимо особо упомянуть об уникальных для урало-сибирской территории находках. К таковым относятся вильчатые копья с остро заточенным коленчатым лезвием на втулке (рис. 100, 7), лопаткообразный кельт с изображением солярных знаков и горного козла (рис. 100, 8), массивный дугообразный нож со скульптурным изображением лошади, влекущей за собой лыжника (рис. 100, 9), великолепный набор костяных лат.

Сосуды Ростовкинского могильника, за редким исключением, имеют открытую баночную форму, хотя известны и горшковидные. Орнаментировалась обычно вся внешняя поверхность. Техника нанесения узоров разнообразна: отступающая лопаточка, желобчатые линии, гребенчатый штамп, качалка, валиковые налепы, прочерченные узоры и т. д. Не менее многообразны и орнаментальные мотивы. Можно, пожалуй, констатировать, что в декоративном стиле ростовкинской керамики нашла отражение орнаментальная манера самых разных лесостепных, южнотаежных и отчасти степных культур Обь-Иртышья самусьско-сейминской эпохи.

В археологической литературе уже приводились доводы в пользу того, что Ростовка относится к самому концу самусьско-сейминской эпохи (Косарев, 1974а, с. 93–94). Бронзовый инвентарь Ростовкинского могильника имеет ряд элементов, позволяющих с достаточной определенностью сопоставлять его с металлическими изделиями Карасука и Аньяна (бронзовый дугообразный нож, украшенный по рукояти цепочкой заштрихованных ромбов, бронзовые наконечники копий с «багром» на втулке и др.). О сравнительно позднем времени Ростовкинского могильника говорит также наличие в форме и орнаменте найденных здесь кельтов признаков, характерных для позднесейминской группы (боковое ушко с лучеобразно отходящими рубчиками, решетчатая штриховка ромбов и пр.). Наиболее вероятной датой этого памятника является XIV или даже XIII в. до н. э.

Южная граница гребенчато-ямочных культур отодвинулась в самусьско-сейминскую эпоху в глубь таежной зоны. Самые южные пункты этого времени с гребенчато-ямочной керамикой известны в районе Тюмени и в Верхнем Васюганье (оз. Тух-Эмтор). На востоке Западно-Сибирской равнины граница между ямочно-гребенчатым и самусьским ареалами проходила гораздо севернее — по р. Тым или по междуречью Кети и Тыма.

Исследования последних лет в Васюганье позволяют предполагать, что население самусьско-сейминской эпохи, оставившее памятники с гребенчато-ямочной керамикой, пользовалось бронзовыми орудиями турбинско-сейминских типов — во всяком случае, на юге гребенчато-ямочного ареала (Кирюшин, 1976, с. 7). Васюган верхним своим течением и своими основными притоками очень близко подходит к Среднему Прииртышью — к самому Иртышу и его правобережным притокам Оми, Таре, Ую, Шишу, Тую; поэтому навыки бронзолитейного дела скорее всего проникли в Васюганье из среднеиртышского центра турбинско-сейминской металлообработки. Это направление связей подтверждается наличием ряда кротовских элементов в орнаментации посуды самусьско-сейминской эпохи оз. Тух-Эмтор (Кирюшин, Малолетко, 1979, рис. 13, 1; 31, 7, 8).

Самусьско-сейминский хронологический пласт в Западной Сибири лежит выше культур эпохи ранней бронзы (мы имеем в виду прежде всего аятские, одиновские и игрековские комплексы) и ниже культур андроновской эпохи (имеются в виду черкаскульские, сузгунские, еловские и федоровские памятники). Период ранней бронзы в Зауралье и Западной Сибири исследователи помещают обычно в первую треть II тыс. до н. э. (Старков, 1970а, с. 11; Косарев, 1974а, с. 67; Зданович Г.Б., 1975, с. 21); черкаскульскую, еловскую и федоровскую культуры пока нет оснований вести глубже XIV–XIII вв. до н. э. (Косарев, 1965; Стоколос, 1972, с. 130–131; Зданович Г.Б., 1975, с. 23; Молодин, 1975а). Таким образом, хронологический диапазон самусьско-сейминской эпохи в Западной Сибири определяется серединой II тыс. до н. э., с одной стороны, и началом последней четверти II тыс. до н. э. — с другой, т. е. лежит в пределах XVI–XIV или XV–XIII вв. до н. э. — в рамках, предложенных в свое время О.Н. Бадером и Б.Г. Тихоновым для Турбинского и Сейминского могильников.

Глава четвертая

Второй период развитого бронзового века Западной Сибири (андроновская эпоха)

(М.Ф. Косарев)

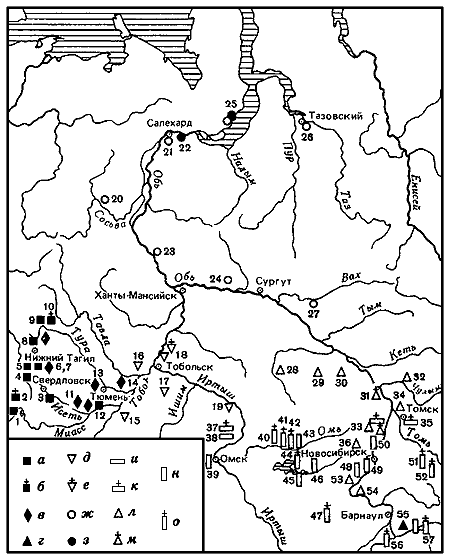

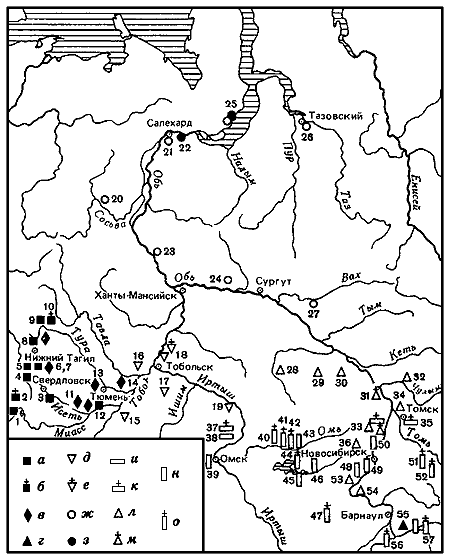

Около XIII в. до н. э. на территорию, занятую ранее самусьским и кротовским населением, пришли носители андроновской культурной традиции. Они расселились в основном в предтаежной зоне Западной Сибири, однако часть мигрантов продвинулась довольно далеко в глубь таежной полосы, где вскоре смешалась с аборигенным населением. В результате на юге западносибирской тайги, к северу от андроновской общности, сложилась другая общность — «андроноидная», сочетающая местные и пришлые элементы культуры. Андроноидный колорит этой таежной общности на протяжении нескольких веков поддерживался контактами с лесостепными андроновцами, а также, видимо, с культурами лесного Зауралья, где андроноидная традиция имела глубокие местные истоки (карта 36).

Карта 36. Восточноуральские и западносибирские памятники андроновской эпохи.

а — поселения черкаскульской культуры; б — могильники черкаскульской культуры; в — поселения нижнетобольского варианта андроновской общности; г — поселения с керамикой, вызывающей сузгунско-еловские ассоциации; д — поселения сузгунской культуры; е — погребения сузгунской культуры; ж — поселения с гребенчато-ямочной керамикой; з — поселения ортинской культуры; и — поселения черноозерско-томского варианта андроновской общности; к — могильники черноозерско-томского варианта андроновской общности; л — поселения еловской культуры; м — могильники еловской культуры; н — поселения верхнеобского варианта андроновской общности; о — могильники верхнеобского варианта андроновской общности.

1 — Липовая Курья; 2 — могильник Березки V; 3 — Черкаскуль II; 4 — Калмацкий Брод; 5 — Новая III; 6, 7 — Коптяковские поселения; 8 — Горбуновский торфяник (Береговая I стоянка и VI разрез); 9 — Кокшаровское I и Юрьинское IV поселения; 10 — Кокшаровское погребение; 11 — Боборыкино II; 12 — Сухрино; 13 — Дуван XVII и поселение на северном берегу Андреевского озера; 14 — Ипкуль I; 15 — Новошадрино; 16 — Юргаркуль III, IV; 17 — Новопетрово; 18 — Сузгун II; 19 — Чудская Гора; 20 — Сартынья; 21 — Пернашор; Корчаги IA; 22 — Пернашор; 23 — Малый Атлым; 24 — комплекс поселенческих памятников на Барсовой Горе у Сургута; 25 — Бухта Находка; 26 — Тазовское IV; Мыс I, IIА; 27 — Большой Ларьяк; 28 — Тух-Эмтор; 29 — Мехат; 30 — Малгет; 31 — Пачангский могильник; 32 — Десятово; 33 — Еловские могильники и поселение; 34 — Самусь IV; 35 — Томский могильник на Малом Мысе; 36 — Крохалевка VII; 37 — могильник Черноозерье I; 38 — Черноозерское городище; 39 — Омская стоянка; 40 — могильник Сопка II; 41 — Венгерово I, VII; 42 — Преображенка III; 43 — Абрамово V; 44 — могильник Абрамово IV; 45 — Каргат VI; 46 — Мартемьяновское; 47 — могильник Нижняя Суетка; 48 — Ирмень I; 19 — Вахрушевский могильник; 50 — Красный Яр; 51 — могильник Ур; 52 — Кытмановский могильник; 53 — Ордынское XII; 54 — Милованово; 55 — комплекс поселенческих памятников у оз. Иткуль; 56 — могильник Шипуново; 57 — могильник Иконниково.