3. Военные планы

Театры военных действий

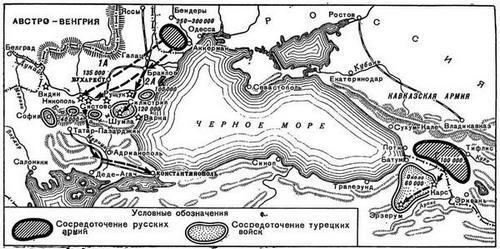

Турция граничила с Россией на протяжении 400 км на Кавказе, а в Европе примыкала к ней своим вассальным княжеством — Румынией. При ведении войны события неизбежно должны были развернуться на двух театрах военных действий — Балканском и Кавказском, разделенных между собой Черным морем. Балканский театр делился Дунаем и Балканским горным хребтом на три части: Румынию, Северную Болгарию и Забалканье. Река Дунай являлась первым крупным естественным препятствием на направлении действий русской армии. Высокий и крутой правый берег был удобен для обороны и невыгоден для высадки войск. Низменный левый берег изобиловал множеством озер и был покрыт камышами, что затрудняло доступ к руслу. Весенний разлив на Дунае начинается в первых числах апреля и оканчивается обычно в середине июня; иногда паводок затягивается и до конца нюня, как это случилось в 1877 г.

Форсирование реки во время мощного разлива, когда ширина ее доходит до 10 км, а глубина до 30 м, представляло собой весьма трудную задачу, усложнявшуюся еще и наличием построенных в XVIII в. и непрерывно модернизировавшихся крепостей. Самыми мощными из них были Рущук, Силистрия, Варна, Шумла; первые две, находившиеся на правом берегу Дуная, непосредственно обеспечивали оборону реки. Этот четырехугольник крепостей преграждал кратчайший путь через Восточную Болгарию к Константинополю и являлся фланговой позицией по отношению к коммуникациям, ведущим в Среднюю Болгарию. Западнее крепостного четырехугольника, на Среднем Дунае, турки имели весьма сильную крепость Видин и более слабые и устаревшие крепости Никополь и Туртукай.

Вторым барьером, стоявшим на пути русских войск, были Балканские горы, Они тянутся в широтном направлении и делятся на три части: западную, среднюю и восточную. Для всего хребта, за исключением западной части, характерны пологие и лесистые северные склоны и крутые, почти безлесные южные. В западной и средней частях горы высокие, с вершинами более 2000 м. К востоку они снижаются до 500 м и у Черного моря заканчиваются 60-м обрывом. Через хребет проходит ряд перевалов. Главнейшие из них — Берковецкий, Орханийский (Араб-Конакский), Троянский, Шипкинский, Травненский, Хаинкиойский, Твардицкий и Сливненский. Все дороги через перевалы выходили на общий рокадный путь: София, Казанлык, Сливно, Бургас. Это значительно облегчало туркам ведение обороны, так как позволяло быстро сосредоточивать войска у любого перевала. Имелось также много вьючных дорог и троп. Если летом хребет преодолевался в любом направлении, то зимой возможности его форсирования становились крайне ограниченными.

Кавказский театр представлял собой горную местность, возможности развертывания на нем крупных операций были ограничены.

При планировании войны русское командование должно было прежде всего решить, какой из двух театров следовало считать главным. На Балканском полуострове лежали кратчайшие пути к столице Турции — Константинополю и проливам. Местное население (румыны, болгары, сербы, черногорцы и другие народы) сочувственно относилось к русским и смотрело на них как на избавителей от чужеземного ига. Оно могло оказать и вооруженную помощь русской армии. Балканский театр, кроме того, лучше связывался железными дорогами с Россией. Кавказский театр, удаленный от центральных районов империи, не имел многих из этих преимуществ; дорожная сеть была развита слабо.

Учитывая все эти обстоятельства, русское командование решило сосредоточить главные усилия на Балканском театре; Кавказский театр имел вспомогательное значение.

Русский план

В марте 1876 г. сотрудник военно-ученого комитета главного штаба полковник Н. Д. Артамонов прочел для офицеров Петербургского военного округа цикл лекций, объединенных общей темой — «О наивыгоднейшем в стратегическом отношении способе действий против турок»[94]. Главной целью ставилось овладение Константинополем, как важнейшим стратегическим пунктом Турции. Борьба за крепости исключалась. Большое внимание уделялось вопросу форсирования Дуная. В частности, предлагалось заблаговременно подвезти лесоматериалы, заготовить элементы сборных мостов, доставить 24-фунтовые (152-мм) пушки для борьбы с Дунайской (турецкой) флотилией, обеспечить участок переправы постановкой минных заграждений. Высказывалось мнение, что лекции читались по указанию начальника главного штаба генерала Н. Н. Обручева, который таким способом проверял правильность своих соображений относительно плана войны. В мае 1876 г. материал лекций был оформлен в виде специальной записки, а в октябре доложен Н. Н. Обручевым царю.

Планы сторон

Осенью 1876 г. Турция оказалась в трудном положении. Ее армия была деморализована напряженной и длительной борьбой с восставшими славянскими народами. Запасы оружия и боеприпасов иссякли, а новые могли поступить из-за границы не ранее мая следующего года. Этим и предлагал воспользоваться Н. Н. Обручев. Он считал возможным после проведения частичной мобилизации с небольшой армией начать решительное наступление на Константинополь. Действуя так, можно было, по его мнению, захватить столицу султанской Турции раньше, чем придет помощь западных стран. План хорошо разрабатывал вопрос форсирования Дуная. «Переправу через Дунай, — писал Обручев, — признано выгоднейшим совершить у Зимницы — Систово (или в окрестностях), так как пункт этот наиболее вдается внутрь Болгарии, позволяет обойти крепости и представляет с румынской стороны достаточно путей для маневренного сосредоточения войск. Сверх сего предположена демонстративная переправа у Галаца — Браилова, а может быть, и летучим отрядом в соседстве с Видином. Способ переправы предложен маневренный, при помощи понтонов, так как только преимущество тактической подготовки, технических средств и быстроты передвижений русских войск могли обещать успех этой важнейшей операции. Ограждение переправ должно было быть достигнуто устройством минных заграждений и сильных батарей»[95].

План Обручева был обсужден и принят. В обстановке плохой военной подготовленности Турции переход сосредоточенных русских войск в решительное наступление обещал им верный успех. Однако русское правительство, хотя и провело частичную мобилизацию армии, не рискнуло начать войну. Оно надеялось на мирное урегулирование ближневосточного кризиса. Провал Константинопольской конференции 1876 г. и Лондонской конференции 1877 г. показал невозможность решить вопрос дипломатическим путем. Тем временем Турция с помощью Англии усиленно готовилась к войне. Она получила много оружия и боеприпасов, укрепила армию. Военные мероприятия турецкого правительства вынудили русское правительство провести весной 1877 г. вторую частичную мобилизацию. После того как Турция по указке своих покровителей 7 (19) апреля 1877 г. отвергла рекомендации Лондонской конференции, война стала неизбежной.

Новая обстановка требовала внесения изменений в первоначальный вариант плана войны. Это и сделал Н. Н. Обручев в своих «Соображениях на случай войны с Турцией весной 1877 г.» от 10 (22) апреля 1877 г.: «…чтобы достигнуть решительных результатов, целью наших стратегических действий, более чем когда-либо, должен быть самый Константинополь. Только на берегах Босфора можно действительно сломить владычество турок и получить прочный мир, раз навсегда решающий наш спор с ними из-за балканских христиан»[96]. В то же время генерал Обручев отмечал, что Россия «никогда не займет Константинополя политически, никогда его себе не присвоит»[97].

Согласно плану на Балканском театре предполагалось развернуть 7 корпусов, сведя их в 2 армии. Одной из них, силой примерно в 3 корпуса, надлежало сразу после форсирования Дуная двинуться через Балканский хребет и, наступая с максимальной быстротой, дойти до Константинополя за 4–5 недель. Вторая армия, силой в 4 корпуса, должна была вести борьбу за упрочение положения на Дунае и обеспечивать тыл армии, наступающей к Константинополю. В последующем эта армия, получив свободу действий, могла быть выдвинута для уничтожения оставшихся сил противника в Северной Болгарии или за Балканы на помощь первой армии. Из трех возможных операционных направлений для наступления (приморского, центрального и западного) наиболее приемлемым считалось центральное, ибо оно давало максимум выгод в политическом и военном отношениях.