Нинурта, бог и культурный герой

Покровитель Лагаша

Молодой воин, храбрый и отважный Нинурта отождествлялся с Нингирсу (Владыкой города Гирсу, т. е. Лагаша).

Нинурта — сын Энлиля и Нинлиль. Его женой считалась Угаллу (в Ниппуре) и Бау (в Лагаше). В Ниппуре Нинурта с Энлилем и Нинлиль составляли божественную триаду.

Битва против львиноголовой Анзу

Изначально бог грозовых ливней являл себя в облике Анзу — гигантского орла с головой львицы (раскаты грома уподоблялись львиному рыку). Со временем человеческое обличье Нинурты и его зооморфная ипостась превратились в противников. Их соперничество нашло отражение в мифах.

По вавилонскому мифу, когда Анзу похитила таблицу судеб у Энлиля, мир оказался ввергнут в хаос. Совет богов избрал Нинурту сразиться с чудищем и восстановить порядок во Вселенной. Только с третьей попытки воителю удалось убить птицу стрелами, своим успехом он обязан советам мудрого Эйа (Энки). В шумерском мифе священные ME похитили не у Энлиля, а у Энки.

Демиург и плодоносящая сила

Весной, когда наступало время первых гроз и в горах таяли ледники, начинали славить Нинурту Бушевание гроз нашло отражение в мифе о битве между сыном Энлиля и крылатым Асагом.

Демон Асаг проник в нутро Горы и оставил там свое семя. Вскоре из нее поднялись диорит, базальт, гранит, гематит, алебастр и другие камни. С этим каменным воинством Асаг принялся разорять шумерские города, силой забирать земли и расширять свое царство. Взяв волшебную булаву Шарур, Нинурта выступил против врага. Он опустошил его страну, но демон нагнал смерч, и пылевые столбы едва не удушили героя. По совету отца, он смел вихрь потоками воды и убил Асага, проткнув ему печень.

Одолев врага, Нинурта начал переустраивать горы. Ведь вода, поднимаясь из земли, замерзала в горах и не изливалась на поля. Он нагромоздил камни друг на друга, создав высокую стену, вода заструилась по ней вниз. Рассеянные воды он собрал и направил в Тигр, вызвав половодье.

Нинурта назвал созданную им лесистую гору Хурсаг: на ней росли травы, кустарники и деревья, в ней добывали золото и серебро, медь и олово, ее склоны заселили звери. Беспокоясь за сына, в горы пришла его мать. Благодарный сын сделал ее хозяйкой горы — Нинхурсаг.

Статуя Гудеа, правителя Лагаша. Конец XXII в. до н. э. Диорит. Шумер

Нинурта (Нингирсу) покровительствовал шумерскому городу Гирсу (Лагаш), где Гудеа построил ему храм Энинну. Символом Нинурты была львиноголовая птица Анзу, также связанная с громом и молнией.

Бог земледелия и войны. Культ Нинурты известен с древнейших времен шумерской истории. Судя по всему, изначально он был богом весенних гроз (поэтому в позднейших текстах его часто сравнивали с громом). Вообще Нинурта — божество двойственной природы. В мирное время он пахарь и врачеватель, исцеляющий от болезней и власти демонов, а когда настает пора воевать, он становится защитником своей земли и усмирителем вражеских полчищ. Его часто изображали с луком и стрелами, секирой или булавой Шарур, способной пролетать огромные расстояния, не теряя связи со своим владельцем. Нинурта наделен избыточной жизненной силой, на войне он яростен и агрессивен, в мирное время спокоен и сосредоточен на своем деле. У вавилонян Нинурта становится богом Южного ветра, вытеснив свою мать Нинлиль, прежде считавшуюся богиней Южного ветра.

Амулет против демоницы Ламашту. Середина VIII в. до н. э.

Бронзовый амулет подвешивали у постели больного, чтобы призвать демона Пазузу

Пластина делится на четыре ряда: вверху — символы великих богов (солнечный диск Шамаша, полумесяц Сина, молния Адада и крылатый диск Ашшура). Следующие полтора ряда — духи-защитники со звериными головами. В центре — больной на постели, рядом два жреца, одетых как апкаллу. В самом низу львиноголовая демоница Ламашту на осле. Она плывет в лодке по подземной реке. Слева от нее стоит демон Пазузу, изгоняющий Ламашту обратно в загробное царство (он же выглядывает из-за амулета).

Тиамат, праматерь и первобытный хаос

Изначальное море

Тиамат — это море, первоначальная стихия соленых вод. Ее супруг Апсу (по-шумерски Абзу) — стихия пресных вод.

Когда вверху не названо небо,

А суша внизу была безымянна,

Апсу первородный, всесотворитель,

Праматерь Тиамат, что все породила,

Воды свои воедино мешали.

Тростниковых загонов тогда еще не было,

Тростниковых зарослей видно не было.

Когда из богов никого еще не было,

Ничто не названо, судьбой не отмечено,

Тогда в недрах зародились боги,

Явились Лахму и Лахаму

и именем названы были.

«Энума элиш», 1.1-10, пер. В. К. Афанасьевой

Боги рождаются из смешения первобытных вод и порождают других богов — богов младшего поколения. От Тиамат и Апсу родились Лахму и Лахаму, затем Аншар и Кишар. Первенцем Аншара стал Ану, он породил Нудиммуда и так далее.

Молодые боги, полные энергии, создают много шума. Поскольку они находятся внутри своих родителей, то доставляют им одни беспокойства. Апсу, не в силах уснуть, приходит в ярость:

Мне отвратительны их повадки!

Мне днем нет отдыха, покоя — ночью!

Их погублю я, дела их разрушу!

Да утихнут звуки, во сне да пребудем!

«Энума элиш», I. 37–40, пер. В. К. Афанасьевой

Бородатый бок Мардук уничтожает первобытный хаос Тиамат (в образе змеи). IX — середина VIII в. до н. э. Оттиск новоассирийской цилиндрической печати

«Энума элиш». Вавилонская поэма, названная так по первым словам (буквально «Когда вверху»), повествует о сотворении мира и возвышении Вавилона, главного города бога Мардука. В сравнительно полном виде она дошла до нас в списках IX в. до н. э. Считается, что возникла она не ранее XIV в. до н. э.

Согласно ей, Вселенная возникла из конфликта двух поколений богов. Древние божества, исполненные покоя, были инертны и пассивны, тогда как у молодых играла кровь и юношеская страсть к созиданию. Молодые боги являли собой разительный контраст со своими прародителями, недвижными и бездеятельными.

Поэма являлась частью празднования Нового года, продолжавшегося 12 дней нисана (март-апрель) — первого месяца в году. В течение нескольких дней ритуально воспроизводился сюжет поэмы, где бога Мардука изображал сам царь (он же возглавлял процессию, идущую на битву с воинством Тиамат). На четвертый день торжеств в главном храме Мардука, Эсагиле, великий жрец, встав перед статуей верховного божества, нараспев зачитывал эпическую поэму от начала до конца. В этот день она звучала во всех храмах Вавилонии.

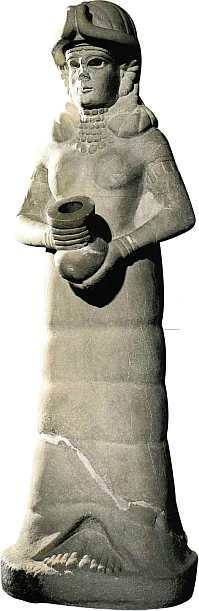

Тиамат, стихия соленых вод, с кувшином. Начало II тыс. до н. э. Камень. Мари (Сирия)

Как правило, эту статую считают изображением богини Инанны (Иштар) или богини Нинхурсаг, супруги Энки. Тиамат как первобытная стихия сравнивалась со змеем.