В Египте в годы войны по инициативе супруги британского премьер-министра госпожи Черчилль был создан Фонд помощи России, пользовавшийся поддержкой влиятельных лиц, приближенных к правительству. Он также занимался сбором средств для отправки в Советскую Россию. В Бельгийском Конго работало Общество медицинской помощи России, которое собрало и передало 32 тыс. фунтов стерлингов на приобретение медицинского оборудования. Общественные организации в поддержку СССР были образованы в Кении и Эфиопии. Немалую работу по сбору средств (началась она уже в сентябре 1941 года) проделали неправительственные организации Южной Африки. Там был организован Фонд помощи России, который с января 1942 по апрель 1943 года собрал в пользу советских граждан 120 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, Фонд осуществлял отправку в СССР медикаментов, приобретенных на собранные средства.

Солидарность с советским народом демонстрировали и частные лица из афро-азиатских стран. Так, например, мешхедский купец Рахимьян Гулам Гусейн (Иран) в помощь воинам, сражавшимся под Сталинградом, направил 3 тонны сушеного винограда, от купца Шаадана (также из Ирана) было получено 100 пар шерстяных перчаток, более 200 пар шерстяных и пуховых чулок, 25 ящиков мыла. Их соотечественники — купцы Юсуф Гафурики и Мамед Ждалили — направили в Фонд обороны 285 голов скота весом 12 825 кг на сумму 50 662 опала.

Кроме медикаментов, продовольствия, одежды и денег, помощь поступала в виде всевозможных ценностей, передаваемых Советскому Союзу в знак солидарности в борьбе против фашистской Германии. Сотни тысяч человек в странах Востока выразили желание оказать помощь сражавшемуся советскому народу. Печально, но факт, что многие из инициаторов оказания помощи СССР так и не получили благодарность от советского правительства по окончании войны и остались неизвестными помощниками. Если даже один человек в Советском Союзе в то страшное время выжил благодаря этой поддержке, она была не напрасной, а те, кто ее бескорыстно оказывал, заслуживают памяти и доброго слова.

П

Перл-Харбор. Внезапный удар?

Выход в свет голливудского блокбастера «Перл-Харбор» сделал известными даже для закоренелых двоечников по истории события 60-летней давности. 7 декабря 1941 года японцы нанесли мощный удар по американской военно-морской и военно-воздушной базе в Перл-Харборе, что на Гавайских островах. Одно из следствий нападения — вступление Соединенных Штатов во Вторую мировую войну. После террористических актов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года неоднократно звучали сравнения этой трагедии с той, что окончательно втянула США в водоворот Второй мировой. Несмотря на определенную актуализацию в массовом сознании событий 7 декабря 1941 года, до сих пор широко распространенными остаются многочисленные заблуждения, главное из которых — внезапность японского удара по американской базе в Жемчужной Бухте Перл-Харбора.

Начнем с общей оценки стратегической ситуации. В японской верхушке довольно длительное время боролись между собой две группировки. Одна из них основным направлением дальнейшей экспансии видела северо-запад, считая необходимым вступить в войну против Советского Союза. Другая обратила свои взоры на юг азиатско-тихоокеанского региона. Неудача 1940 года на реке Халхин-Гол самих японцев и начинавший пробуксовывать немецкий блицкриг склонили чашу весов в сторону южного направления. Кроме того, именно на юге после капитуляции Франции и Голландии «ничейными» оказались их обширные колонии. Единственным серьезным противником, способным встать на пути реализации захватнических планов Японии в этой части земного шара, становились США.

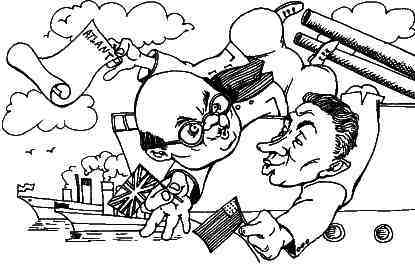

Не менее очевидной предстает и эволюция американской внешней политики. Тогдашний президент США Франклин Д. Рузвельт был убежденным сторонником участия своей страны в войне против стран «агрессивной оси». Однако популярность как среди части элиты, так и в массах изоляционистских идей, предполагавших невмешательство Соединенных Штатов в «чужую войну», заставляло его действовать гибко, постепенно подводя общественное мнение к необходимости вмешаться в борьбу. В июне 1940 года Рузвельт открыто высказывается в поддержку Англии. Затем в обход Конгресса он реализует сделку «эсминцы в обмен на базы»: Британия получала от США 50 эсминцев, предоставляя в обмен право создать в ряде собственных владений американские военные базы. («Четвертый закон о нейтралитете» позволял воюющим государствам закупать оружие и снаряжение в США только при условии оплаты наличными и вывоза собственными судами или судами нейтральных держав.) Летом 1941 года президент добился от Конгресса ввода всеобщей воинской обязанности в мирное время. После этого последовал закон о ленд-лизе, дававший право президенту Соединенных Штатов по собственному усмотрению отдавать в аренду, продавать или поставлять на основе бартерных сделок продукцию оборонного назначения любой стране, безопасность которой, опять же по мнению главы государства, является жизненно важной для защиты США. Именно на основании этого закона военную помощь получила вначале Великобритания, а затем и СССР. Наконец, в августе 1941 года на борту крейсера у берегов Ньюфаундленда Рузвельт и Черчилль подписывают знаменитую Атлантическую хартию. В ней говорилось в основном о принципах послевоенного мирового устройства.

Таким образом, осложнение отношений между США и Японией летом 1941 года вряд ли можно считать случайным. В июле американцы ввели эмбарго на поставки нефти в Японию, блокировали доступ судам этой страны в Панамский канал, создали на Дальнем Востоке командование своими вооруженными силами, послали в Китай, противостоявший тогда японской агрессии, своих военных советников. Хотя в октябре 1941 года между двумя странами начались переговоры, их исход был достаточно очевиден: в соответствии с инструкцией Рузвельта американская делегация выдвинула требования, с которыми японцы ни при каких обстоятельствах не согласились бы.

Становилось ясно, что военный конфликт между Японией и США неизбежен. Понимали это и американские военные аналитики, чьи планы сводились к тому, чтобы спровоцировать Японию на крупномасштабную войну, а затем нанести «превентивные удары с воздуха» по Японским островам. О намерениях американцев свидетельствует также запись в дневнике Стимсона: «Как бы нам сманеврировать, чтобы Япония сделала первый выстрел, и в то же время не допустить больших опасностей для нас самих». Таким образом, готовя провокации, которые могли послужить началом войны, американцы должны были быть готовы к ответным действиям японцев и усилить свою безопасность. Уверенности в собственных силах у американцев было хоть отбавляй. 15 ноября 1941 года начальник Генерального штаба армии США Маршалл собрал семь ведущих журналистов на секретный брифинг и заявил им: «На Филиппинах сосредоточено самое крупное в мире соединение тяжелых бомбардировщиков. Они не только защитят острова, но и сожгут бумажные города Японии».

Тем временем между правительствами США и Японии продолжались безрезультатные переговоры. Наконец, 27 ноября 1941 года правительство США вручило японским дипломатам «ноту Хэлла», в которой от правительства Японии требовалось вывести свои войска из Китая и Вьетнама, прекратить поддержку Маньчжоу Го, отказаться от притязаний на французскую часть Вьетнама. А уже на следующий день командующему Тихоокеанским флотом США адмиралу Киммелю поступила шифровка: «Это послание следует рассматривать как предостережение о войне. Американо-японские переговоры прекращены. И в ближайшее время следует ожидать агрессивных действий со стороны Японии».

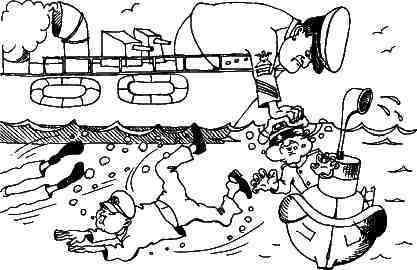

В то время японский флот в составе 6 авианосцев, 2 линкоров, 2 тяжелых крейсеров и 11 эсминцев уже находился на пути к Гавайским островам. На бортах авианосцев находилось 360 самолетов, как правило пикирующих бомбардировщиков, торпедоносцев и истребителей. Японцы приняли все возможные меры для того, чтобы сохранить продвижение своего флота в полной секретности. Радиосвязь между кораблями отсутствовала, радиостанции на них были опечатаны. Для создания впечатления, что флот находится на своих базах, на Курильских островах велся интенсивный радиообмен, а в Америку вышло пассажирское судно. Тем не менее все эти предосторожности не позволили утаить отсутствие флота на японских военно-морских базах от американской разведки, получившей сведения о том, что японский флот оставил порты и ушел в неизвестном направлении. И это была не единственная информация, заставившая американцев забить тревогу. 5 декабря японская коротковолновая станция два раза передала метеорологическое сообщение: «Восточный ветер, дождь». Разведка знала, что подобные сообщения означают возможность войны с США.