«Белый Верден»

«Десятикилометровый Турецкий вал — внушительное сооружение, уцелевшее от далеких времен средневековья. Врангелевцы сильно укрепили его. Уже несколько раз мы ходили в атаки, но они отбивались жестоким огнем белых. Несмотря на очень большие потери, настроение наших бойцов было бодрым, у всех одно желание: даешь Крым! Смерть Врангелю!

Наша артиллерия вновь и вновь обрабатывает укрепления врага. Мы повторяем атаки, нащупывая уязвимое место в обороне противника. Очень мешает колючая проволока. Врангелевцы шлют навстречу красным бойцам густые пулеметные очереди. Мы прижимаемся к земле. Над головами, сея смерть, рвутся снаряды. От дыма и пыли нечем дышать. Мучит страшная жажда. Скорее бы овладеть этим проклятым валом, выйти на простор, разгромить врага!

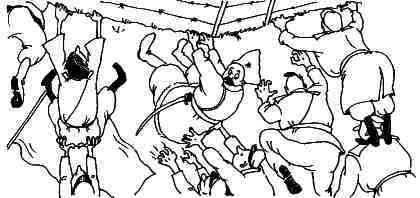

Снова поднимаемся на штурм. Снимаем с себя шинели, ватники и набрасываем их на проволоку. Переваливаемся через заграждения, рвемся вперед. Хватаемся за выщерблины откоса, ползем, пробираемся через проломы, срываемся вниз, опять срываемся, но упорно лезем все выше. Вот и зацепились… Уже много нас наверху. Дело дошло до рукопашной схватки. А ну еще — и вал преодолен! Гремит мощное «ура-а-а!».

Белые не выдерживают стремительного штыкового удара и обращаются в бегство.

На утренней заре 9 ноября бойцы дивизии, пропитанные пороховым дымом, измазанные кровью, оборванные, захватили труднодоступный и сильно укрепленный рубеж белогвардейцев — Турецкий вал…» — таким запомнился штурм Перекопского вала одному из его участников Е. Г. Бутусову.

О Перекопско-Чонгарской операции Красной Армии, во время которой проходил штурм Перекопского (Турецкого) вала, написано много. Этот штурм стал последним шагом к победе большевиков над белой гвардией и был показан советской пропагандой как одна из героических страниц Гражданской войны. Вместе с тем рождались и тиражировались мифы и легенды о ходе операции. Одним из них является миф о неприступности оборонительных сооружений, якобы воздвигнутых французскими военными инженерами. Так, например, при описании штурма Турецкого вала утверждалось, что это было неприступное, мощное оборонительное сооружение. Приведем красноречивый отрывок описания фортификационных сооружений: «Сильнейшие укрепления из бетона и стали, построенные по опыту Первой мировой войны под наблюдением французских и английских военных инженеров, превратили Перекоп в „белый Верден“». Существует также заблуждение о количестве жертв: якобы «части Красной Армии потеряли при штурме Перекопа только убитыми 10 тыс. человек».

На самом деле говорить о каких-нибудь «укреплениях из бетона и стали» и об участии в их построении французских и английских инженеров вряд ли приходится. Старший научный сотрудник Музея героической обороны и освобождения Севастополя Константин Колонтаев утверждает, что Перекопские укрепления строились по проектам офицеров белой армии без какой-либо помощи иностранцев и на основе только лишь опыта Гражданской войны. Руководил строительством военный комендант Севастопольской крепости генерал Субботин. Все российские инженеры, участвовавшие в возведении оборонительных сооружений, воевали в русско-японской и в Первой мировой войнах и имели определенный опыт в постройке фортификаций. С перерывами работа по укреплению оборонительной линии заняла всего несколько месяцев — с конца июля до начала октября 1919 года, а затем продолжилась в декабре того же года. Весь процесс строительства сопровождался значительными трудностями, связанными с нехваткой рабочей силы и стройматериалов, которые местное население разворовывало и продавало в тылу.

Что же собой в действительности представляли оборонительные сооружения? По свидетельству Константина Колонтаева, основой оборонительной линии являлся 8-километровый Турецкий вал, высота которого в разных местах составляла от 6 м до 10 м. Ширина вала была до 10 метров, а перед ним был вырыт ров шириной 10–20 м и глубиной 8–10 м. На северной стороне рва была линия окопов, оборудованных блиндажами и пулеметными площадками. Перед окопами в четыре ряда были установлены проволочные заграждения. Но все это оказывалось абсолютно бесполезным в случае плохого укрепления проходов через Сиваш, которыми пользовалась российская армия во время русско-турецких войн, успешно прорывая оборону противника.

Не учитывая опыт своих предшественников, белые офицеры, строившие укрепления на Перекопском перешейке, оставили проходы через Сиваш почти незащищенными. Их охраняли лишь проволочные заграждения и пулеметы. Те самые проходы были весьма незначительной преградой, так как вбитые в мягкий илистый фунт сваи проволочных заграждений легко выдергивались. Такого рода преграда, конечно же, не могла считаться «непреодолимой». Этой слабостью обороны и воспользовались красноармейцы. В ночь на 8 ноября они обошли Перекопский вал через Сиваш. Пулеметные очереди белогвардейцев остановить их не смогли, и уже вечером того же 8 ноября части Красной Армии вышли в тыл оборонявшихся.

Куда более трудной оказалась задача частей под командованием Блюхера, совершавших лобовой штурм вала. Но и эта сложность была вызвана не качеством укреплений, а лишь изношенностью артиллерии красных и недостатком боеприпасов. Их пушки не смогли даже нарушить проволочных ограждений, потому-то и писал Е. Г. Бутусов, что проволока очень мешала. Но, как только в атаку были введены броневики, оборона белых на линии окопов перед рвом была сломлена. В ночь с 8 на 9 ноября врангелевцы были вынуждены оставить оборону вала под угрозой окружения.

Что касается потерь Красной Армии при штурме Турецкого вала, то они также оказались относительно невелики. По утверждениям командующего 6-й армией Августа Крока, потери составили 650 человек убитыми и 4700 ранеными.

Как видим, никаких сверхмощных укреплений на Перекопском перешейке белые не воздвигли, а штурм его не был столь трудной задачей, какой он преподносился советскими историками. А вот незнание истории в очередной раз повлияло на исход событий. Те, кто пренебрег ее опытом, в данном случае белые, в очередной раз были жестоко наказаны. К сожалению, примеров игнорирования исторических уроков, тем не менее, от этого меньше не становится.

Битва за Англию

Не трудитесь искать информацию о битве за Англию на страницах старых учебников. В лучшем случае найдете упоминание о воздушных боях над Британией и начале ее массированных бомбардировок. До сих пор многие наши дипломированные историки, не говоря уже о рядовых читателях, заблуждаются, считая, что никакой «битвы за Англию» не было!

На самом же деле летом — осенью 1940 года в небе над туманным Альбионом развернулось крупнейшее воздушное сражение Второй мировой войны, в значительной степени определившее ее дальнейший ход.

22 июня 1940 года под натиском вермахта капитулировала Франция. До начала кампании на Востоке против Советского Союза Гитлер хотел окончательно ликвидировать Западный фронт, то есть вывести из войны Англию. Рассчитывая на практический ум англичан, Гитлер проявил чрезвычайную осторожность, предложив им исключительно легкие (в той, по его мнению, безнадежной ситуации) условия мира. В ответ нацист № 1 услышал воинственные речи ставшего накануне премьер-министром Уинстона Черчилля. «Давайте же так исполним свой долг и так будем держаться, — призывал он соотечественников, — чтобы и через тысячу лет, если будут еще существовать Британская империя и Содружество, люди могли сказать: „Это был их звездный час“».

После того как Лондон отказался от каких-либо переговоров, 16 июля 1940 года фюрер отдает распоряжение готовить операцию по высадке десанта На Британские острова, которая была названа «Морской лев». Ее осуществление серьезно затруднялось господством на море британского флота, а также ограниченностью времени для подготовки: по погодным условиям операция могла быть проведена не позже сентября. Приготовления к «Морскому льву» решено было завершить к 9 сентября. К этому времени германский военно-воздушный флот (люфтваффе) должен был установить контроль над проливами с воздуха.