Как стало известно из рассекреченных документов, к началу войны общее количество заключенных, содержавшихся в исправительно-трудовых колониях и лагерях, составляло 2,3 млн человек. С первых дней войны значительная часть узников, подпав под указы Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля и 24 ноября 1941 года о досрочном освобождении, вступила в ряды Красной Армии. Названные указы распространялись на осужденных за прогулы, бытовые и незначительные должностные или хозяйственные преступления. Всего за период с 1941 по 1943 год из лагерей и колоний в армию было направлено 957 тыс. заключенных, пятеро из которых удостоены звания Героя Советского Союза.

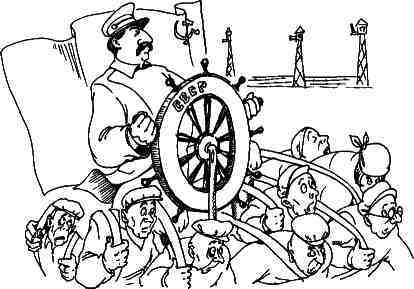

В годы войны из числа заключенных происходило комплектование рабочей силы важнейших строительных объектов, находившихся под патронатом наркомата внутренних дел. Всего на строительных работах было занято свыше 2 млн человек, в том числе: на строительстве железных дорог — 448 тыс. человек, в промышленном строительстве — 310 тыс., в лесной промышленности — 320 тыс., горно-металлургической — 171 тыс., на аэродромном и шоссейном строительстве — 268 тыс. человек.

Из общего числа рабочих-узников, использовавшихся на производстве, 40 тыс. человек являлись специалистами и квалифицированными рабочими: инженерами, техниками, металлистами, железнодорожниками, угольщиками. Силами заключенных ГУЛАГа были возведены авиационный и нефтеперегонный заводы в Куйбышеве, металлургические комбинаты в Нижнем Тагиле, Челябинске, Актюбинске и Закавказье, а также Норильский и Джидинский комбинаты, Богословский алюминиевый завод. Они же трудились на строительстве Северо-Печорской железнодорожной магистрали, стратегической железной дороги Саратов — Сталинград, железной дороги Комсомольск — Совгавань. Кроме того, 200 тыс. узников были задействованы на строительстве оборонительных сооружений.

Заключенные, находясь в ведении НКВД, передавались на работы и в другие наркоматы. Например, в 1944 году они были задействованы на 640 фабриках и заводах, не находившихся в подчинении НКВД СССР. Из числа осужденных формировались специальные колонии при предприятиях черной и цветной металлургии, авиационной и танковой, угольной и нефтяной, лесной и электропромышленности, при заводах, производивших боеприпасы и вооружение. Необходимо также отметить, что количество отказчиков от работы в годы войны сократилось в 5 раз по сравнению с 1940 годом, причем во многих лагерях отказы от работы были ликвидированы полностью. Широкое распространение среди узников ГУЛАГа получило социалистическое соревнование в форме стахановских и фронтовых вахт, трудовых салютов, лицевых счетов по выпуску сверхплановой продукции в фонд Главнокомандования. Многие заключенные, проявляя патриотизм, подавали заявления об отправке на фронт, сдавали свои личные ценные вещи, деньги и облигации госзаймов в фонд обороны страны, приобретали за наличный расчет облигации государственных военных займов. В общей сложности в фонд обороны страны с 1941 по 1944 год от заключенных поступило свыше 27 млн рублей.

За три года войны предприятия ГУЛАГа НКВД произвели 70,7 тыс. единиц боеприпасов, что составило 104 % плана, и 20,7 тыс. комплектов спецукупорки — 107 % плана. Наряду с производством боеприпасов труд заключенных использовался в изготовлении средств связи и военного обмундирования, причем именно в ГУЛАГе впервые в Союзе освоили производство комбинированных источников питания для раций войск связи и полихлорвиниловые заменители кожи, обладающие всеми ее качествами. Лесозаготовительные колонии за годы войны добились выполнения плана на 107 %, их силами было заготовлено и вывезено 7 млн кубометров древесины.

Объем товарной продукции, выпущенной промышленными предприятиями ГУЛАГа за три года войны, в отпускных ценах выразился в 3,651 млн рублей, сельскохозяйственной продукции — 1,188 млрд рублей. Ежегодные поступления в бюджет государства с 1940 по 1943 год возросли в 2,2 раза и составили 1,029 млрд рублей. Всего за годы войны перечислено в бюджет 2,650 млрд рублей, в том числе сверх плана — 300 млн рублей.

Таким образом, вклад узников ГУЛАГа в победу советского народа над Германией и ее союзниками оказался довольно значительным. Тысячи оскорбленных и униженных советским государством «врагов народа» встали на защиту своей Родины.

Каковы подлинные причины и судьба «контрреволюционного мятежа» 1956 года в Венгрии?

«Контрреволюционный мятеж в Венгрии — вооруженное выступление против народно-демократического строя, подготовленное силами внутренней реакции при поддержке международного империализма с целью ликвидации социалистических завоеваний венгерского народа, восстановления господства капиталистов, составляющих наряду с примкнувшими к ним мелкобуржуазными элементами классовую борьбу контрреволюционного мятежа» — именно так трактовала советская пропагандистская машина события, произошедшие в Венгрии в октябре 1956 года. Объяснение им было выдержано в подобном же духе: «…остатки реакционных сил, подстрекаемые международным империализмом, подняли, используя ошибки Венгерской партии трудящихся (ВПТ), контрреволюционный мятеж для того, чтобы оторвать Венгрию от социалистического лагеря и превратить ее в плацдарм империалистических государств».

Так что же на самом деле случилось в Венгрии в 1956 году? Была ли советская трактовка тех событий правдой? Насколько заблуждались мы все, принимая ее на веру?

На самом деле в стране давно, фактически с момента прихода к власти прокоммунистических сил и установления строя так называемой народной демократии, накапливалось и росло недовольство народа режимом сталинского образца в исполнении Матиаса Ракоши, сосредоточившего в одном лице всю власть в Венгрии. Москва, увидев назревшую там опасность для коммунистического режима, поспешила подвергнуть критике поведение венгерских товарищей и попыталась принять срочные меры. «Воспитательная беседа» была проведена на встрече в Москве в середине июня 1953 года. От имени Президиума ЦК КПСС Г. Маленков внес предложение о разделении постов генерального секретаря партии и главы правительства. На должность премьера была предложена кандидатура Имре Надя. Ракоши оставался первым секретарем ЦК ВПТ. На состоявшемся после московского совещания пленуме ЦК ВПТ политика Ракоши была подвергнута критике и его венгерскими коллегами.

«Исправлением ошибок в партийной и государственной работе» занялся И. Надь. Ситуация начала выходить за рамки сценария, разработанного в Москве. Председатель Совета Министров Имре Надь не ограничился косметическим ремонтом народно-демократического строя. Он заявил о поиске «венгерскою пути» к социализму, предполагавшего демократизацию общества и улучшение благосостояния народа, а также восстановление реальной независимости Венгрии. Глава партии начал контригру, выставляя Надя в глазах Москвы приспешником националистов. Казалось, Ракоши взял верх: Надя обвинили в проведении антимарксистской линии и в апреле 1955 года сняли с поста главы правительства.

Новые надежды породил XX съезд КПСС. Венгры рассчитывали, что за осуждением сталинизма последуют реальные шаги в направлении демократизации, наказание венгерских сталинистов и реабилитация репрессированных. Однако руководство партии и не думало проводить десталинизацию, а имя Ракоши тем временем вызывало всеобщую ненависть.

С подачи Кремля в июле 1956 года ЦК ВПТ на своем пленуме принимает решение о снятии Ракоши с занимаемой должности и выводит его из состава Политбюро ЦК ВПТ. Центральный комитет партии укрепляется «верными ленинцами», среди которых и Янош Кадар. Отставка Ракоши и вступление в должность первого секретаря ЦК ВПТ Э. Гере (такого же правоверного сталиниста) не спасли ситуацию в стране. Посольство СССР в Венгрии все чаще докладывало, что обстановка находится на грани взрыва, который и произошел, несмотря на перетасовку в правящих кругах Венгрии.