Л.-ф. к. отображают в пределах картируемого региона распределение суши и моря в ту или иную геологическую эпоху, предполагаемый рельеф суши и морского дна, положение долин палеорек, области различных типов континентального, лагунного и морского осадконакопления, климатическую зональность, существовавшую в пределах данной территории, и много др. особенностей физико-географических обстановок прошлого. Признаки, положенные в основу выделения палеогеографических зон и обстановок, устанавливаются с помощью фациального анализа (см. Фация). Серия Л.-ф. к., охватывающая без перерыва (век за веком) весь осадочный разрез региона, позволяет воссоздать историю осадконакопления и развития физико-географической среды, выявлять связи между ними, а также условия обитания и расселения фауны и флоры и формирования месторождений осадочных полезных ископаемых. Значительные успехи в разработке методов построения Л.-ф. к. в СССР отображены в 4-томном «Атласе литолого-палеогеографических карт СССР», изданном в 1967—69 АН СССР и министерством геологии СССР под редакцией А. П. Виноградова.

Лит.: Наливкин Д. В., Учение о фациях, т. 1—2, М., 1955—56; Рухин Л. Б., Основы общей палеогеографии, М., 1959; Методы составления литолого-фациальных и палеогеографических карт, Новосиб., 1963.

А. Б. Ронов.

Литольф Анри Шарль

Лито'льф (Litoiff) Анри Шарль (6.2.1818, Лондон, — 6.8.1891, Буа-Коломб, близ Парижа), французский композитор, пианист и дирижёр. В 1831—37 учился у немецкого музыканта И. Мошелеса. С 1832 выступал как пианист в Лондоне, Париже, концертировал во многих странах Европы. Автор опер, оперетт, концертов, ораторий и др. сочинений. Большую известность получили в 19 в. оркестровые увертюры Л. «Робеспьер» и «Жирондисты», в которых использованы мотивы французских революционных песен. Возглавлял (в 1851—60) в Брауншвейге нотное издательство, выпускавшее серийные дешёвые издания (в том числе сонаты В. А. Моцарта, И. Гайдна, Л. Бетховена) и сыгравшее значительную роль в популяризации классической музыки. Написал книгу о композиторе Г. Берлиозе.

Лит.: Magnette Р., Н. Litoiff, P., 1914.

Литораль

Литора'ль (от лат. litoralis — береговой, прибрежный), экологическая зона морского дна, затопляемая во время прилива и осушаемая при отливе. Располагается между уровнем воды в самый низкий отлив и уровнем воды в самый высокий прилив; покрывается водой и освобождается от неё дважды в сутки. Ограничена сверху супралиторалью, снизу — сублиторалью. Некоторые зарубежные исследователи называют Л. всё дно морских водоёмов до глубины 200 м (континентальная ступень, зона распространения растений), другие — до глубины 40—50 м (нижняя граница действия волн). В зависимости от уклона дна и амплитуды приливо-отливных колебаний ширина Л. может быть от нескольких м до многих км. По характеру грунта различают Л. илистую, песчаную, каменистую и скалистую (см. Литоральные отложения). Об организмах, населяющих Л., см. Литоральная фауна и Литоральная флора.

Литоральная фауна

Литора'льная фа'уна, совокупность животных, населяющих литораль. Для Л. ф. характерна приспособленность к строго периодическому пребыванию на воздухе, к резким суточным и сезонным колебаниям температуры и солёности, к действию прямой солнечной радиации и прибоя. Многие обитатели литорали во время отлива прячутся под камнями, среди водорослей, под навесами скал или совершают регулярные перемещения по вертикали, следуя за приливными изменениями уровня моря. В состав Л. ф. входят многие беспозвоночные (губки, кишечнополостные, черви, ракообразные, моллюски, мшанки, иглокожие и др.), рыбы. Наиболее богата и разнообразна Л. ф. тропиков; по направлению от экватора к полюсам она становится всё беднее видами; в Арктике и Антарктике, где большую часть года литораль покрыта льдом, и на открытых прибойных пляжах тропического пояса, где очень сильна инсоляция. Л. ф. крайне бедна или отсутствует. В умеренной зоне средняя величина биомассы Л. ф. составляет 2—3 кг/м2, достигая в отдельных местах 30—40 кг/м2. В тропиках при средних величинах биомассы несколько менее 1 кг/м2 она может тоже достигать 40—43 кг/м2. У литоральных животных выработались разнообразные приспособления, препятствующие высыханию во время отлива, например, способность плотно замыкать раковину (у многих моллюсков и усоногих ракообразных — морских желудей), плотно присасываться к камням (у хитонов и морских блюдечек), сильно сжиматься и покрываться слизью (у голожаберных моллюсков и актиний) и т. д. Разные виды способны оставаться на воздухе более или менее продолжительное время, что обусловливает вертикальную зональность в распределении Л. ф. Хорошо защищенные от высыхания животные селятся в верхних горизонтах, менее защищенные — в средних и нижних. Обитающие в сублиторали животные (некоторые рыбы, креветки и др.) только во время прилива появляются на литорали, используя обильную здесь пищу. В морях умеренной зоны одни литоральные животные на зиму мигрируют в сублитораль, др. впадают в анабиоз и могут даже переносить длительное промерзание. На скалах обитают морские жёлуди (баланусы) и устрицы, мидии и др. митилиды, актинии, хитоны, литорины, морские блюдечки; на водорослях и среди них — гидроиды, мшанки, асцидии; в мягких грунтах — многие черви, роющиеся двустворчатые моллюски. Литораль служит переходной зоной между морем и сушей. Здесь чаще всего осуществляется переход от морского к наземному образу жизни (крабы, черви и др.) и вторичный переход наземных форм в море (например, лёгочные моллюски). В морях, лишённых приливо-отливных колебаний, Л. ф. соответствует население узкой прибрежной полосы, омываемой волнами, — так называемая псевдолиторальная фауна; фауна супралиторали — зоны заплеска и прибоя — называется супралиторальной. Многие литоральные животные используются в пищу и служат объектом промысла — устрицы, мидии, крабы, морские ежи, некоторые черви.

Лит.: Зенкевич Л. А., Биология морей СССР, М., 1963.

Е. Ф. Гурьянова.

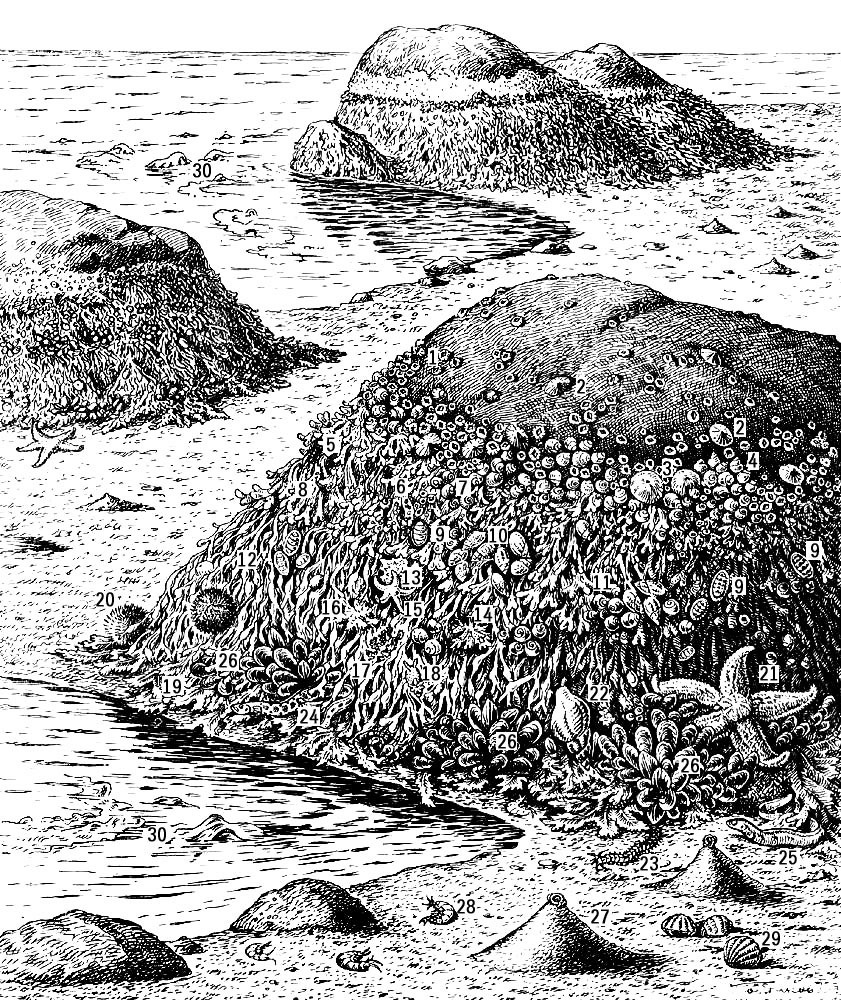

Литоральная фауна и флора Баренцева моря. На скалах, в самой верхней зоне литорали: морские жёлуди (Balanus balanoides) — 1, морские блюдечки (Patella) — 2, актинии (Actinia equina) — 3 и литорины (Littorina saxatilis) — 4; ниже, в зоне водоросли Pelvetia (5): трубки червей Spirorbis — 6, морские жёлуди и литорины (L. littorea) — 7; в следующей зоне, на фукусах (Fucus vesiculosus)(8): хитоны — 9, пурпурницы (Nucella lapillus) — 10 и Littorina obtusata — 11; ещё ниже, в зоне аскофиллум (Ascophillum)(12): губки (Halichondria) — 13, мшанки — 14, морские звёзды (Henricia) — 15, гидроиды — 16, голожаберные моллюски (Dendronotus — 17 и Doris — 18); в самом нижнем ярусе, среди фукусов (Fucus serratus)(19): морские ёжи (Strongylocentrotus) — 20, морские звёзды (Asterias rubens) — 21, букциниум (Buccinum) — 22, многощетинковые черви (Nephthys) — 23, рыбы-бельдюга (Zoarces) — 24 и маслюк (Pholis) — 25 и мидии (Mytilus edulis) — 26. На илисто-песчаном грунте — кучки морских червей пескожилов (Arenicola) — 27, бокоплавы — 28 и сердцевидки (Cardium) — 29. Иногда обнажаются при отливе водоросли Laminaria — 30.

Литоральная флора

Литора'льная фло'ра, растительный мир литорали. В морях Л. ф. состоит в основном из зелёных, бурых, красных и сине-зелёных водорослей, прикрепленных к грунту. Видовой состав Л. ф. существенно изменяется от верхнего горизонта литорали к нижнему; большое значение в распределении Л. ф. имеют свойства грунта; на каменистых грунтах Л. ф. богаче, чем на мягких. Наиболее пышного развития Л. ф. достигает в умеренном поясе; здесь в верхнем горизонте литорали растут главным образом зелёные водоросли, в среднем и нижнем — бурые и красные. В северных широтах Л. ф. развита слабо; в тропиках, на участках побережья, подверженных действию прямых солнечных лучей, Л. ф. представлена мангровыми деревьями и реже травами и водорослями. Л. ф. играет большую роль в прибрежной полосе как основной источник накопления органического вещества, а также как убежище и часто корм для животных, населяющих литораль. Л. ф. внутренних водоёмов занимает обширную зону до границы глубинного распространения растительности и состоит в основном из цветковых растений.