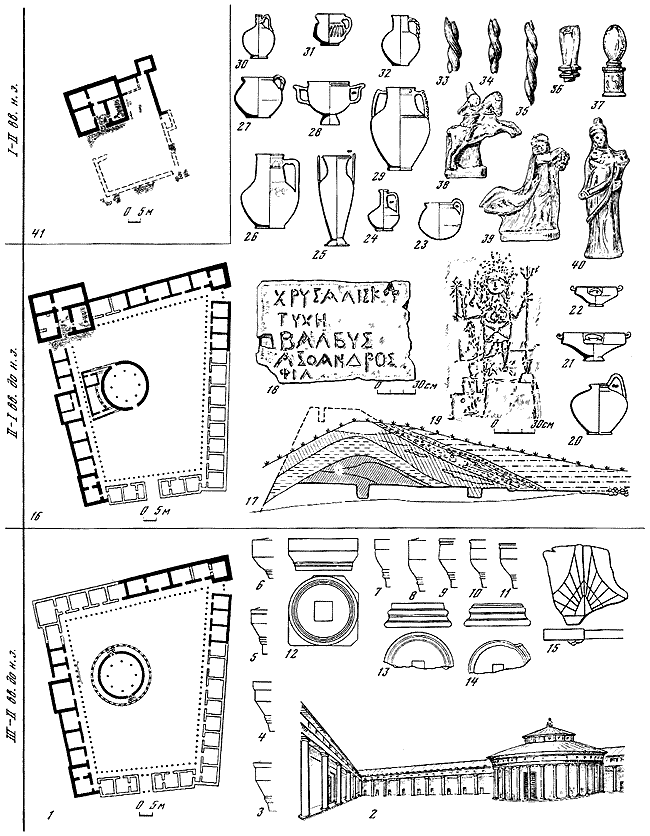

Таблица XLVII. Поселение у поселка «За Родину». Составитель Н.П. Сорокина.

1 — реконструкция плана архитектурного ансамбля и толоса второй половины III — середины II в. до н. э.; 2 — реконструкция юго-западной части перистильного двора и толоса; 3-11 — профили капителей колонн дорического ордера; 12 — дорическая капитель: общий вид и вид снизу; 13–14 — базы ионийского ордера; 15 — фрагмент мраморных солнечных часов; 16 — план архитектурного ансамбля, превращенного в резиденцию Хрисалиска (конец II — конец I в, до н. э.); 17 — вал, разрез северной части; 18–40 — находки из дома Хрисалиска: 18 — плита с надписью; 19 — изображение на плите; 20–32 — керамика; 33–35 — обрывки веревки; 36–37 — части деревянной мебели; 38–40 — терракоты из домашнего святилища; 41 — реконструкция плана крепости I–II вв. н. э.

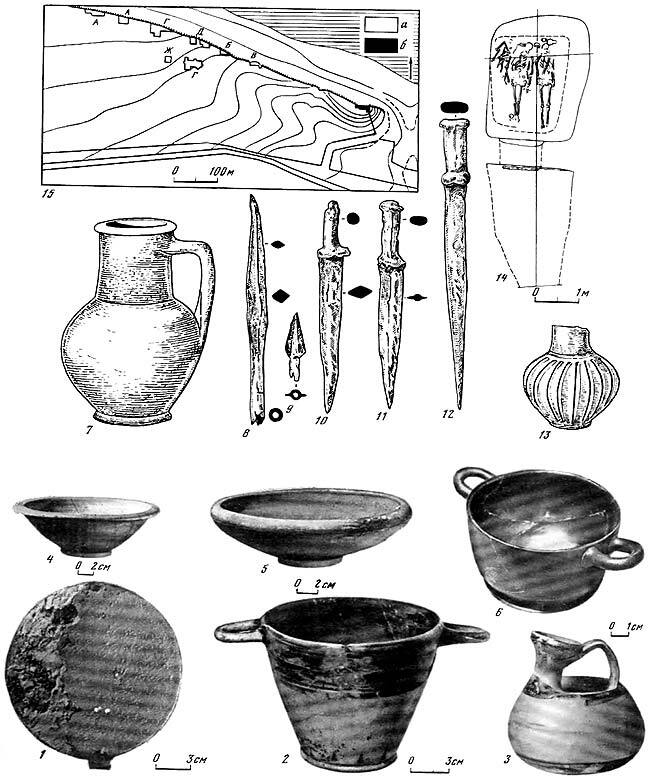

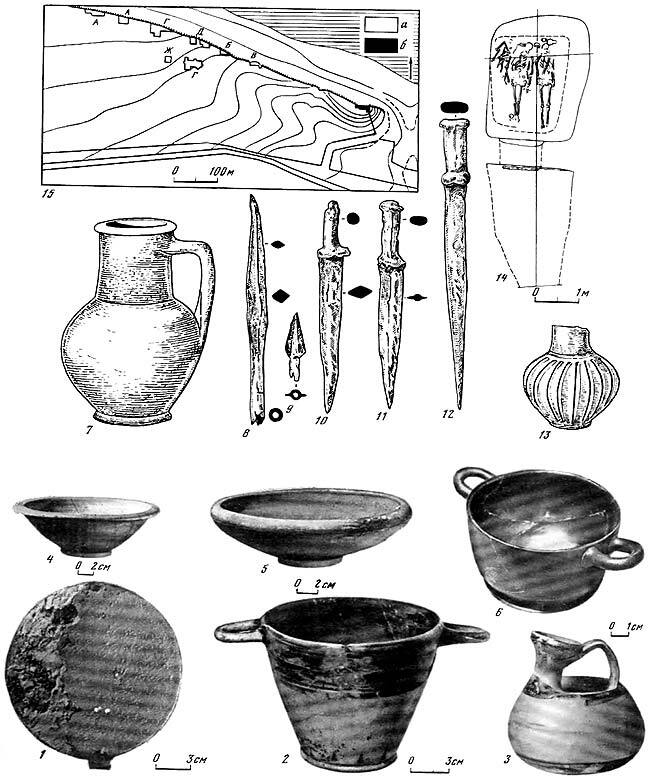

Таблица XLVIII. Тирамба (Пересыпь). Составитель А.К. Коровина.

1 — зеркало бронзовое из могилы 106; 2 — скифос коринфский начала V в. до н. э. из могилы 106; 3 — аск начала V в. до н. э. из могилы 144; 4, 5 — миски V в. до н. э. из могилы 149; 6 — скифос чернолаковый V в. до н. э.; 7 — кувшин красноглиняный из склепа 78 II в. до н. э.; 8-12 — железные мечи-акинаки, наконечники копья и стрелы VI — начала V в. до н. э. из могилы 95, 88, 145; 13 — сероглиняный сосуд из склепа 78 II в. до н. э.; 14 — план склепа 78 (а — раскопы на территории некрополя; б — раскоп на городище); 15 — схематический план расположения раскопов.

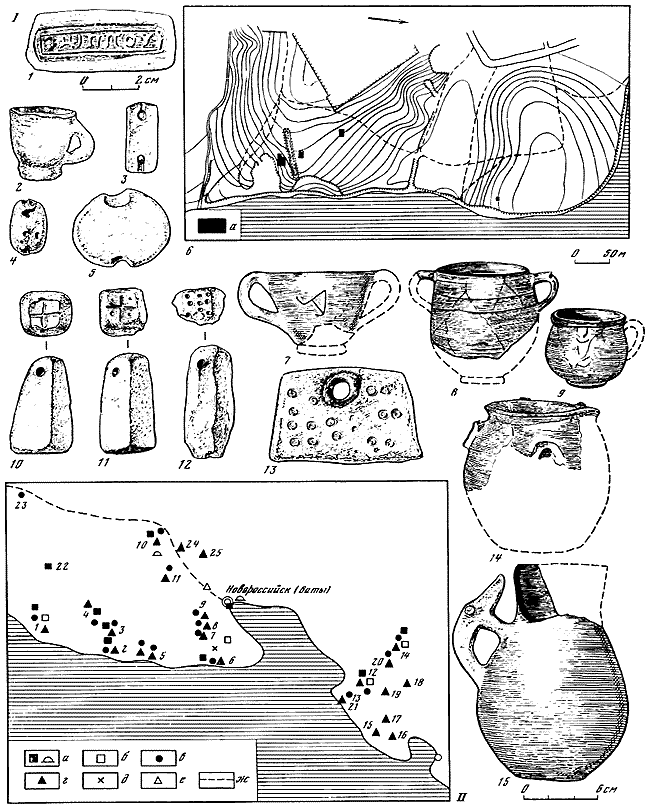

Таблица XLIX. Поселение на Малой земле (Мысхако I). Составитель Н.А. Онайко.

1 — клеймо на ручке амфоры; 2 — лепная кружка; 3, 4 — глиняные грузила; 5 — каменное грузило; 6 — схематический план поселения (а — раскопанные участки); 7 — сероглиняный канфар; 8 — краснолаковый сосуд; 9 — коричневолаковый сосуд; 10–12 — глиняные грузила; 13 — керамическая плитка; 14 — лепной горшок; 15 — сероглиняный горшок.

Поселения и могильники античного времени в районе Новороссийска и Геленджика II, 1 — Дюрсо; 2 — Южная Озерейка; 3 — Северная Озерейка I; 4 — Северная Озерейка II; 5 — Широкая Балка; 6 — Мысхако I (Малая земля) и Балка; 7 — Мысхако II; 8 — Мысхако III; 9 — Мысхако IV; 10 — Владимировка; 11 — Борисовка; 12 — Кабардинка I; 13 — Кабардинка II; 14 — Виноградный; 15 — Ашамба I; 16 — Ашамба II; 17 — Ашамба III; 18 — Ашамба IV; 19 — Ашамба V; 20 — Дооб I; 21 — Дооб II; 22 — Большие Хутора; 23 — Раевское; 24 — Цемдолинское; 25 — Кирилловское: а — поселения и могильники VI–III вв. до н. э.; б — поселения V–IV вв. до н. э.; в — поселения IV–I вв. до н. э.; г — поселения I в. до н. э. — первых веков нашей эры; д — могильник, доследованный В.В. Сизовым; е — случайная находка золотых изделий; ж — предполагаемая граница Боспора.

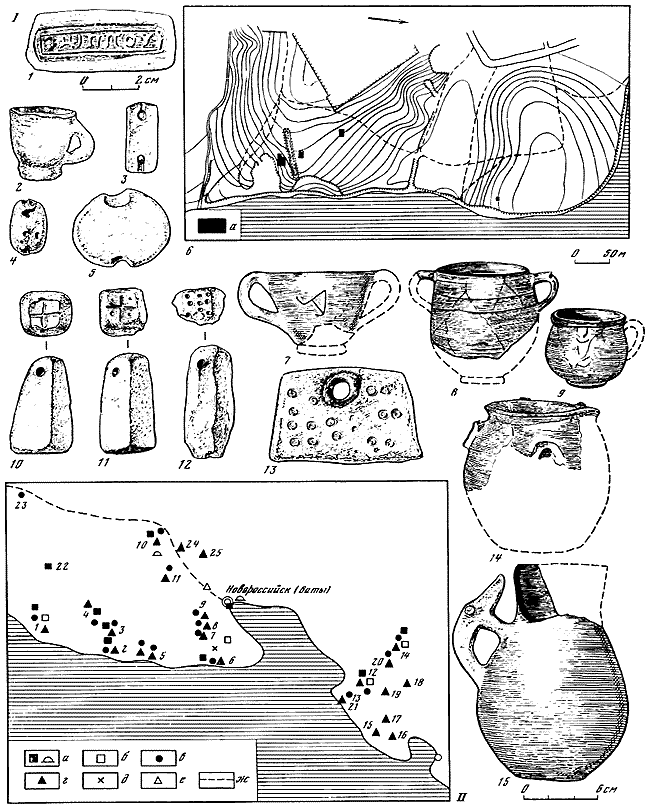

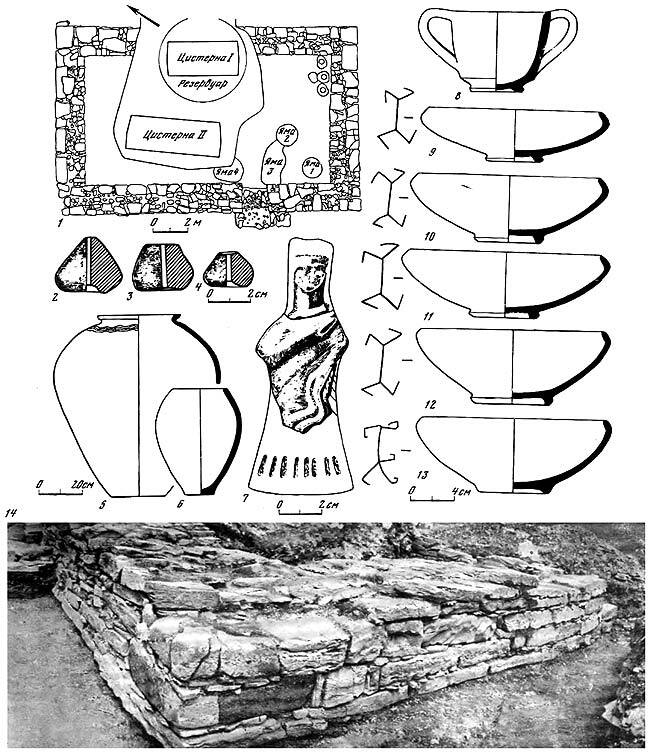

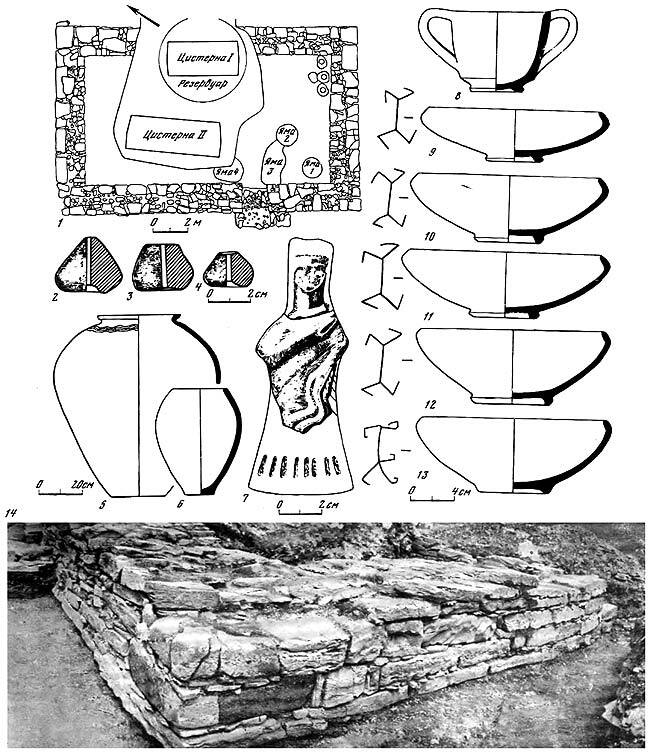

Таблица L. Владимирское поселение. Составитель Н.А. Онайко.

1 — план здания; 2–4 — глиняные пряслица; 5 — пифос; 6 — лепной сосуд; 7 — часть терракотовой статуэтки богини; 8 — сероглиняный канфар; 9-13 — сероглиняные миски с тамгообразными знаками; 14 — юго-восточный угол здания (по материалам раскопок Н.А. Онайко в 1971 и 1977 гг.).

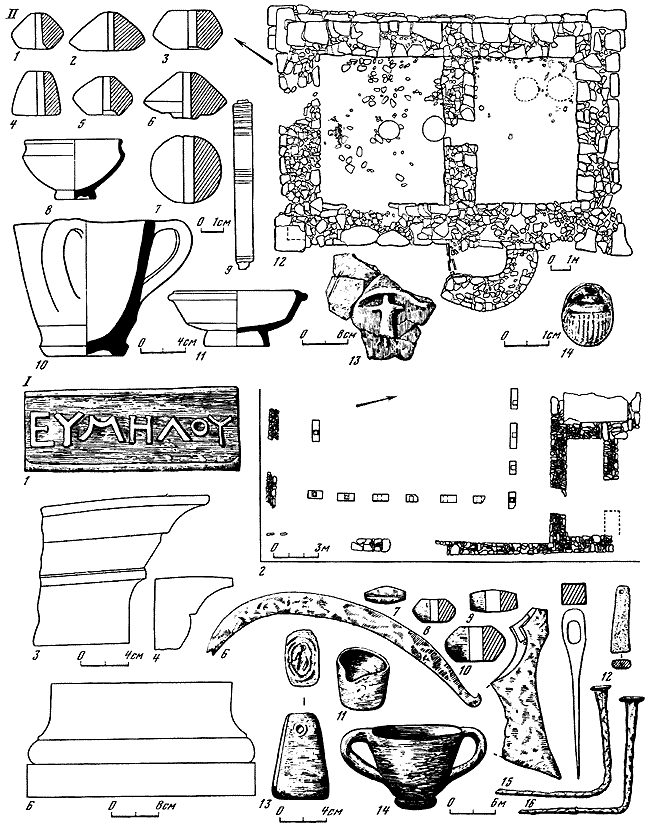

Таблица LI. Раевское городище и Цемдолинское поселение. Составитель Н.А. Онайко.

I — Раевское городище: 1 — клеймо на горгиппийской черепице; 2 — план здания; 3 — фрагмент каменной капители; 4 — фрагмент каменного карниза; 5 — база столба; 6 — железный серп; 7 — сердоликовая буса; 8-10 — глиняные пряслица; 11 — глиняная льячка; 12 — точильный камень; 13 — глиняное грузило; 14 — сероглиняный канфар; 15 — топор; 16 — гвозди.

II — Цемдолинское поселение: 1–7 — глиняные пряслица; 8 — краснолаковая чашечка; 9 — часть веретена (кость); 10 — сероглиняный трехручный канфар; 11 — простая чашечка; 12 — план здания; 13 — фрагмент лепного сосуда; 14 — скарабей.

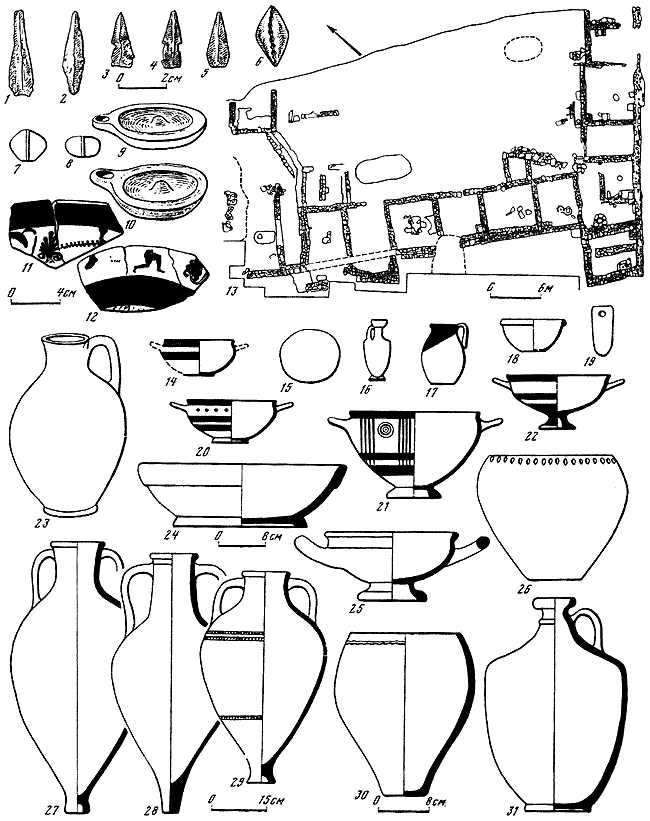

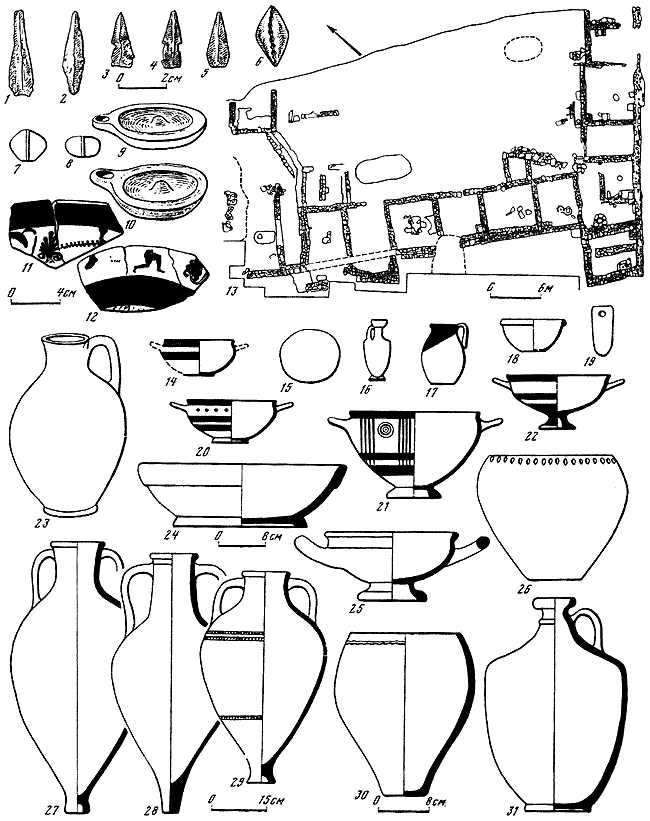

Таблица LII. Торик. Составитель Н.А. Онайко.

1–5 — наконечники стрел; 6 — раковина каури; 7, 8 — глиняные пряслица; 9, 10 — светильники; 11, 12 — фрагменты чернофигурных сосудов; 13 — план здания; 14 — ионийский килик; 15 — глиняное грузило; 16 — лекиф; 17 — ионийский сосуд; 18 — ионийская чашечка; 19 — точильный камень; 20–22 — ионийские килики; 23 — ионийский кувшин; 24 — чаша; 25 — чернолаковый килик; 26, 30 — лепные горшки; 27–29 — амфоры; 31 — ионийский лекиф.

Таблица LIII. Танаис. Составитель Т.М. Арсеньева.

1, 2, 3 — бронзовые статуэтки; 4 — план городища, снятый в 1958 г. Ю.Б. Самылимым с дополнениями Т.М. Арсеньевой: а — раскопы; б — следы прежних траншей и раскопов; в — городские стены.

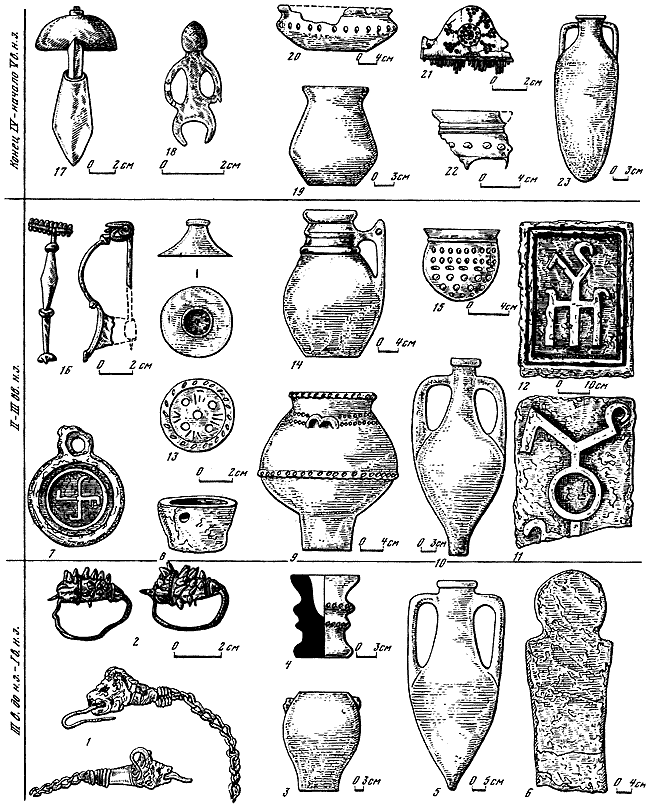

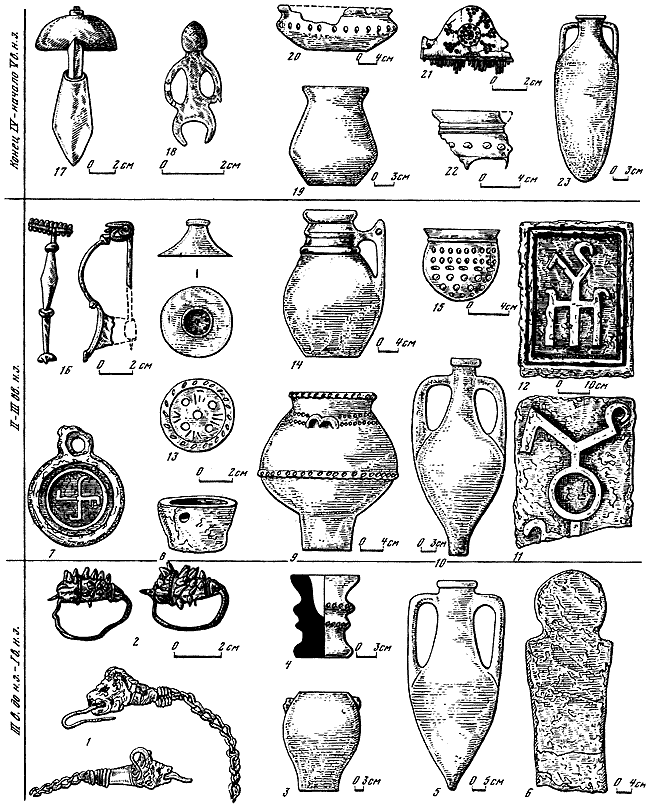

Таблица LIV. Танаис. Составитель Т.М. Арсеньева.

1 — цепочка с головами грифонов на концах II в. до н. э.; 2 — серьги II в. до н. э.; 3 — лепной горшок I в. н. э.; 4 — лепная курильница, III–II вв. до н. э.; 5 — родосская амфора II в. до н. э.; 6 — антропоморфное надгробие; 7 — зеркало, II–III вв.; 8 — лепная курильница, II–III вв.; 9 — лепной горшок, первая половина III в.; 10 — светлоглиняная амфора первая половина III в.; 11, 12 — плиты с рельефными тамгообразными знаками боспорских царей; 13 — штамп, первая половина III в.; 14 — серолощеный кувшин с зооморфной ручкой; 15 — фиала, первая половина III в.; 16 — фибула, II — первая половина III в.; 17 — фибула IV в. н. э.; 18 — бляшка, конец IV — начало V в.; 19 — лепной горшок, конец IV — начало V в.; 20 — лепная миска, конец IV — начало V в.; 21 — гребень, конец IV — начало V в.; 22 — фрагмент фиалы, конец IV — начало V в.; 23 — амфора, конец IV — начало V в.

1, 2 — золото; 3–5, 8-10, 13, 14, 19, 20, 23 — глина; 6, 11, 12 — камень; 7, 16, 18 — бронза; 15, 22 — стекло; 17 — серебро, 21 — кость.

Часть вторая

Материальная и духовная культура

Глава шестая

Сельское хозяйство и промыслы

(И.Т. Кругликова)

В античном обществе сельское хозяйство было основой экономики. В нем было занято подавляющее большинство населения. Об уровне развития сельского хозяйства и об организации сельскохозяйственного производства в античных государствах Северного Причерноморья мы можем судить по письменным и археологическим источникам. Греки, переселившись в Северное Причерноморье, использовали здесь привычные им методы обработки почвы и орудия труда. У них издавна существовала система двуполья. В Херсонесе, отведенная под пашню земля была разделена на две равные части (Блаватский В.Д., 1953б, с. 71; Стржелецкий С.Ф., 1961, с. 65). Поля периодически оставляли под паром, меняли культуры, сеяли яровые и озимые. Вероятно, к Северному Причерноморью так же, как и к другим понтийским странам можно отнести замечание Феофраста (VIII, 4, 6), что яровая пшеница там отличается твердостью, а озимая — мягкостью и легковесностью, и что «тамошние жители производят, по-видимому, посев всех хлебов в два срока зимой и весной, когда сеются бобовые». Для повышения урожайности почвы применяли искусственное орошение, террасирование и удобрение. Так у с. Айвазовское, был открыт оросительный канал. На клерах херсонесской хоры, расположенных даже на пологих склонах, почвенный слой укреплялся с помощью подпорных стен, образующих террасы. На Боспоре террасы обнаружены вблизи поселения у с. Семеновки. Для удобрения почвы применяли навоз. Землю перед посевом вспахивали с помощью деревянного рала, которое, вероятно, тянула упряжка волов. Изображение рала имеется на пантикапейской монете III–II вв. до н. э. (табл. LV, 2). Железные наральники, укреплявшиеся на полозе найдены во многих центрах Северного Причерноморья (Стржелецкий С.Ф., 1961, с. 85; Кругликова И.Т., 1959б, с. 137; Сокольский Н.И., 1963в, с. 189, рис. 7, 1). (табл. LV, 1, 4–7, 9). Все эти наральники выкованы из брусков длиной от 24 до 50 см, внизу они уплощены и расширяются в виде лопаточки с острыми краями, вверху сужаются и загибаются в виде шипа для прикрепления к деревянной основе. В 1978 г. в Танаисе был найден наральник другого типа, выкованный в виде плоского листа, заостряющегося внизу с загнутыми боковинами для обхвата острия деревянного рала. Его длина 17 см, наибольшая ширина 8,5 см (табл. LV, 8).