Местное производство фибул в Северном Причерноморье, кроме брошек II в. до н. э. — I в. н. э., ограничилось сравнительно простыми коваными проволочными фибулами. Их материал — золото, серебро, сплавы меди. Среди местных северопричерноморских типов фибул выделяются лучковые подвязные (табл. CLIV, 13, 14, 22, 30, 37–39), фибулы с кнопкой (табл. CLIV, 20, 21), смычковые (табл. CLIV, 28, 29). Для Боспорского царства характерны, главным образом, сильно профилированные фибулы (табл. CLIV, 18, 27, 35), а также двучленные подвязные с вертикально пластинчатой спинкой (табл. CLIV, 37), для юго-западного Крыма — так называемые «инкерманские» (табл. CLIV, 38), отличающиеся от других подвязных не только своеобразными приемами изготовления, но и некоторой грубоватостью. Попадая к соседним народам, северопричерноморские фибулы послужили основой для появления там новых вариантов фибул. Судя по ареалу боспорских фибул, сфера боспорского влияния была особенно обширной, достигая Прикамья и Дагестана.

Опустошительные вторжения варваров в середине и второй половине III в. ярко отразились и на производстве фибул. Местные формы фибул исчезли к концу III в., изредка встречаясь в могилах IV в., в Южном Крыму. Население заимствовало фибулы северных пришельцев (табл. CLIV, 42 45), распространившиеся раньше всего в не подвергшейся разгрому округе Херсонеса (со второй половины III в.), позднее в IV в. на территории Боспора и в Ольвии. Постепенно сложились местные крымские варианты этих фибул (табл. CLIV, 44, 45). Основная масса крымских фибул IV в. тождественна фибулам Черняховской культуры не только по форме, но даже по рецепту металла, новому для Северного Причерноморья, но связанному с Северо-Восточной Прибалтикой. Изредка в городах Северного Причерноморья находят чуждые «Черняховским» прибалтийские фибулы (табл. CLIV, 41), также фибулы с шариком на головке из Танаиса и накладные кольца на крымских фибулах — (табл. CLIV, 45).

Иллюстрации

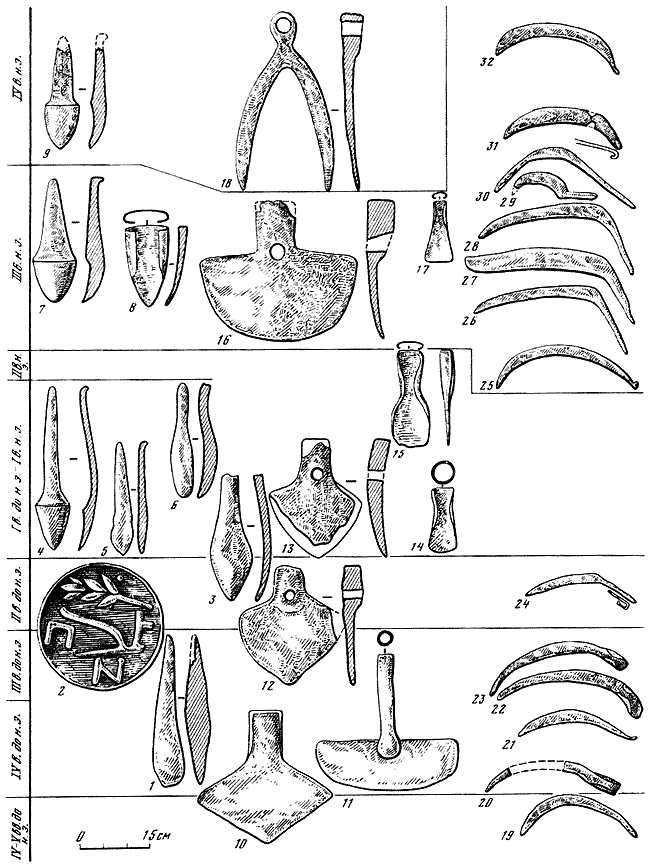

Таблица LV. Железные сельскохозяйственные инструменты. Составитель И.Т. Кругликова.

Наральники: 1 — пос. Панское, IV в. до н. э.; 2 — изображение рала на пантикапейской монете, конец III в. до н. э.; 3 — Горгиппия, II в. до н. э.; 4, 5 — хут. Рассвет, I в. до н. э.; 6 — «Чайка», I в.; 7 — пос. Семеновка, III в.; 8 — Танаис, III в.; 9 — Батарейка I, IV в.

Мотыги: 10 — Херсонес, IV в. до н. э.; 11 — Панское IV в. до н. э.; 12 — Горгиппия, III–II вв. до н. э.; 13, 14 — хут. Рассвет, I в. до н. э.; 15 — станция Пашковская, I–II вв.; 16 — Ново-Отрадное, III в.; 17 — поселение Семеновка, III в.; 18 — Харакс, IV в.

Серпы и косы: 19 — Никоний, VI–V вв. до н. э.; 20 — Киммерик, V в. до н. э.; 21 — Никоний, VI–V вв. до н. э.; 22, 23 — пос. Панское, IV в. до н. э.; 24 — станица Елизаветинская, II в. до н. э.; 25 — Танаис III в.; 26 — Илурат, III в.; 27, 28 — пос. Семеновка. III в.; 29 — Танаис, III в.; 30 — Батарейка II, III в.; 31 — Горгиппия, III в.; 32 — Харакс, IV в.

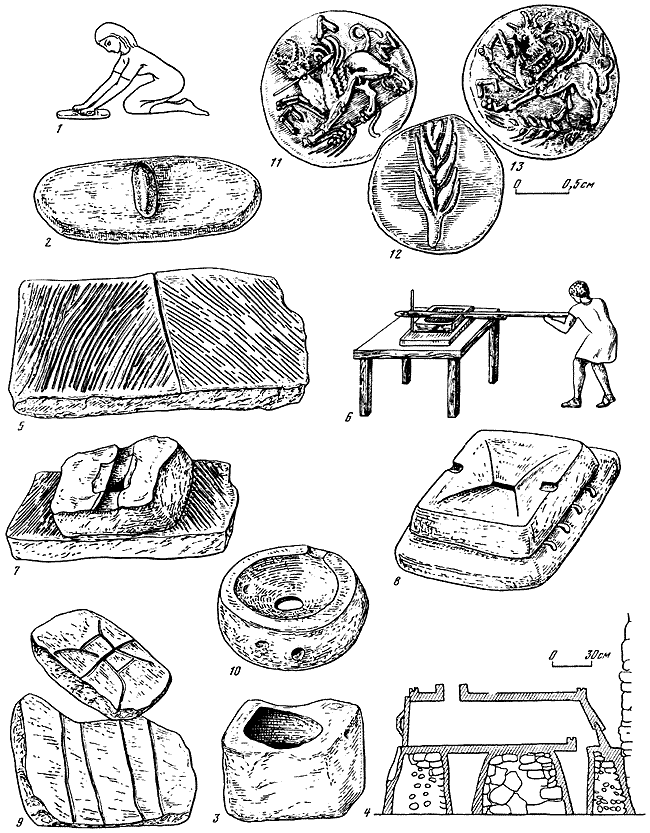

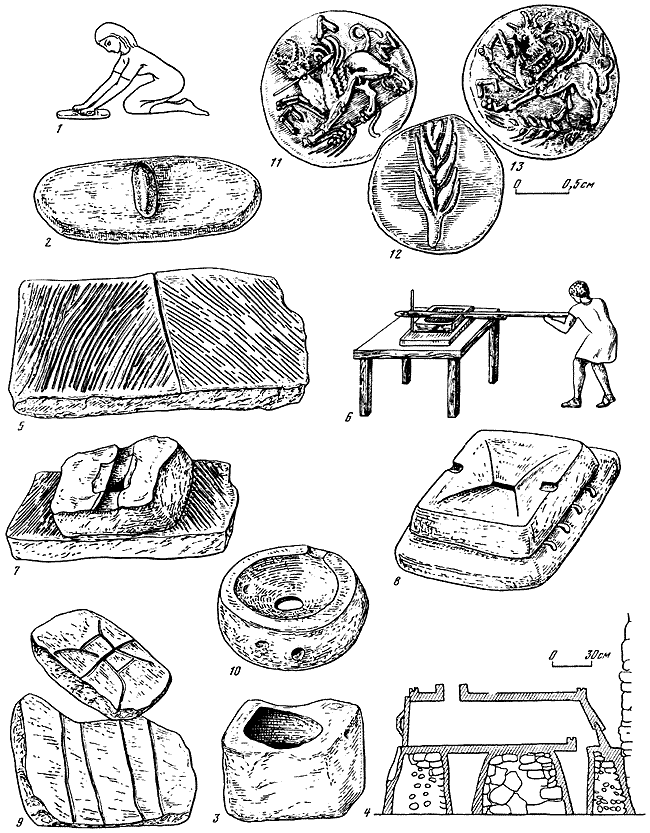

Таблица LVI. Зернотерки, ручные мельницы и монеты с изображением колосьев. Составитель И.Т. Кругликова.

1 — реконструкция работы на ручной мельнице; 2 — ручная зернотерка с пестом; 3 — каменная ступа, Ново-Отрадное, III в. н. э.; 4 — печь для сушки зерна, Танаис, III в.; 5 — нижняя плита ручной мельницы, Таманский полуостров; 6 — реконструкция работы ручной мельницы; 7, 8 — ручные мельницы, Таманский полуостров и Киммерик; 9 — выемки на трущихся поверхностях жерновов, Киммерик, III в. н. э., 10 — верхний жернов круглой зернотерки, Харакс; 11, 13 — золотые пантикапейские статеры IV в. до н. э. с изображением колосьев пшеницы карликовой и двузернянки; 12 — пантикапейская серебряная монета II в. до н. э. с изображением многорядного ячменя.

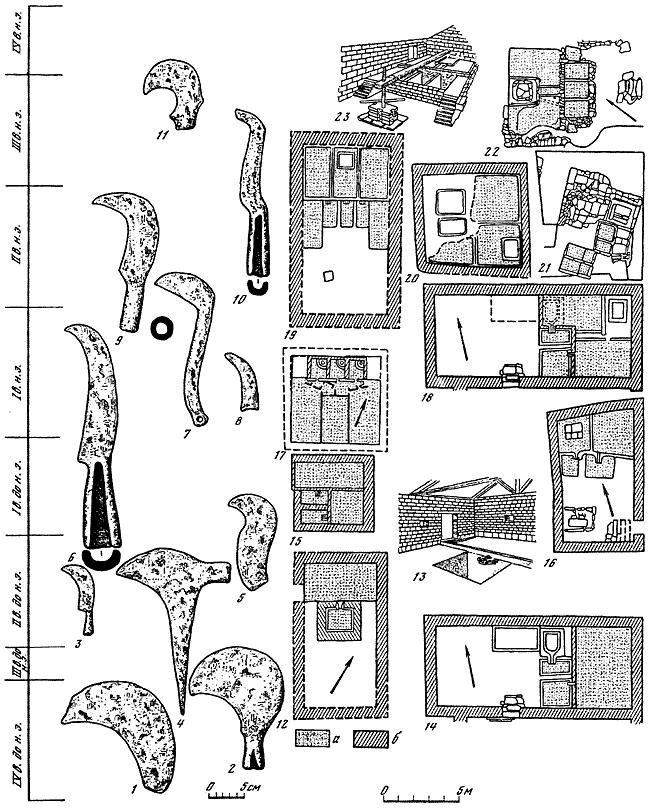

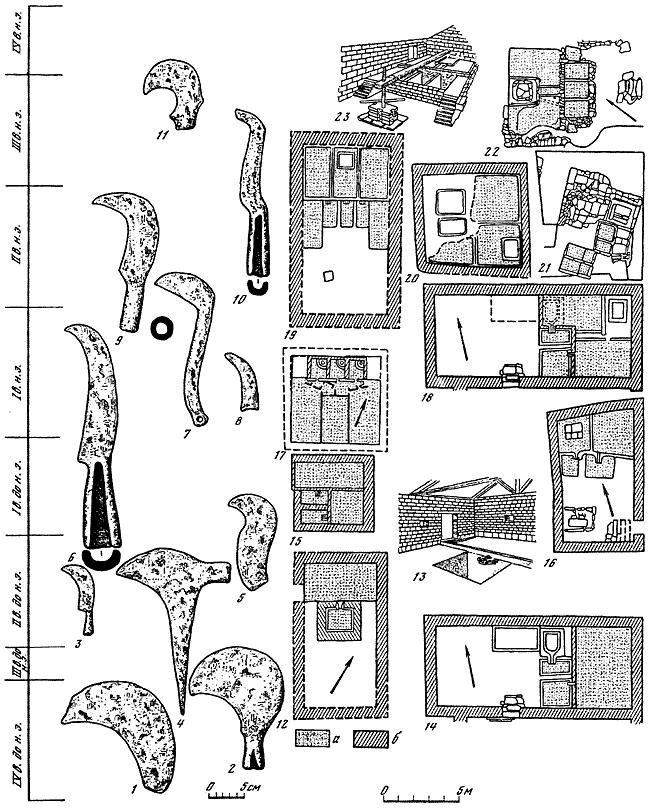

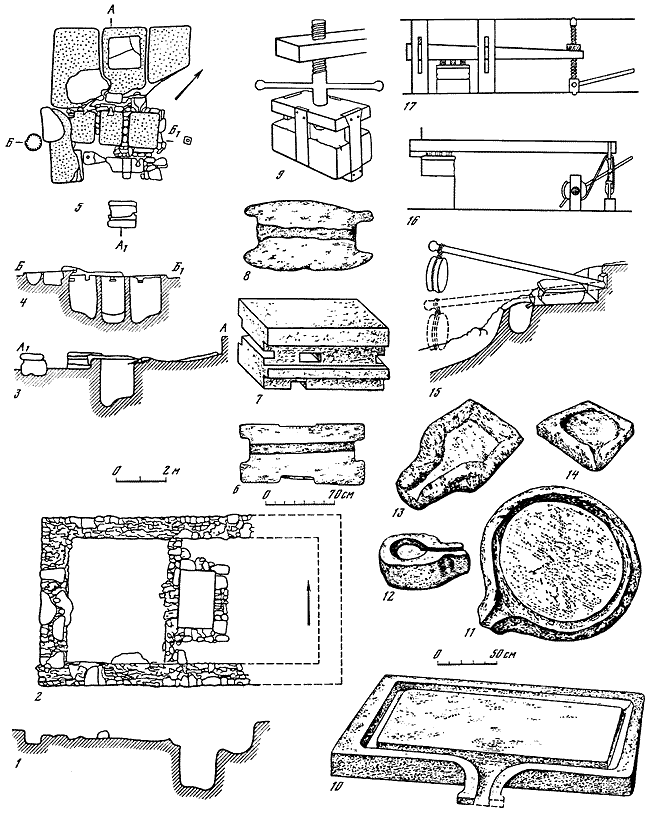

Таблица LVII. Инструменты виноградарей и типы виноделен. Составитель И.Т. Кругликова.

Виноградарские ножи: 1 — вторая половина IV в. до н. э.; 2 — III в. до н. э.; 3 — II в. до н. э.; 4 — II в. до н. э.; 5 — II в. до н. э.; 6 — I в. до н. э. — I в. н. э.; 7 — II–I в. до н. э.; 8 — I в. до н. э. — I в. н. э.; 9 — II в.; 10 — III в.; 11 — изображение на стекле.

Планы виноделен: 12, 13 — Тиритака, I вв. до н. э., план и реконструкция; 14 — Мирмекий, III–II вв. до н. э.; 15 — Темир-гора, I в. до н. э.; 16 — Тиритака I в. до н. э.; 17 — Кепы, I в.; 18 — Мирмекий, I–II вв.; 19 — Мирмекий, I–II вв.; 20 — Пантикапей, конец II–III вв.; 21 — Тиритака, II–III вв.; 22, 23 — Тиритака, III–IV вв., план и реконструкция: а — цемянка, б — кладка.

1, 3 — Кепы; 2 — Чайка; 4, 11 — Херсонес; 5 — Тиритака; 6, 8 — хут. «Рассвет»; 7 — Мирмекий; 9 — Пантикапей; 10 — Семеновка.

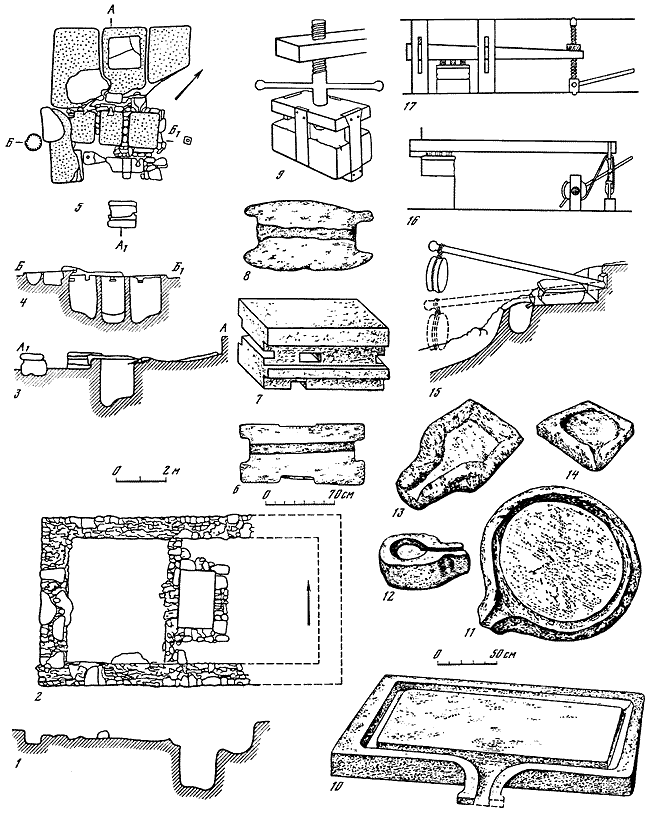

Таблица LVIII. Винодельни, гири, тарпаны, реконструкции прессов. Составитель И.Т. Кругликова.

1–2 — разрез и план винодельни («Партизаны» — III–II вв. до н. э.); 3–5 — разрезы и план винодельни (Тиритака, II–I II вв. н. э.); 6–8 — каменные гири прессов (6 — Тиритака, I в. до н. э. — I в. н. э., 7 — Херсонес, усадьба клера № 9, III в., 8 — Тиритака, III–IV вв.); 9 — реконструкция гири и рычажно-винтового пресса; 10 — каменный тарапан для виноградного пресса (Херсонес, усадьба клера № 26, II в. до н. э.); 11 — тарапан (Пантикапей, III–II вв. до н. э.); 12 — тарапан («Партизан», II в. до н. э.); 13 — корыто для выжимания виноградного сока (Мирмекий, III–II вв. до н. э.); 14 — тарапан (Херсонес, III–II вв. до н. э.); 15 — реконструкция херсонесской давильни; 16 — рычажный пресс с воротом и подвесной гирей по Герону. Реконструкция А. Драхмана; 17 — рычажно-винтовой пресс по Плинию, первый вариант. Реконструкция А. Драхмана.

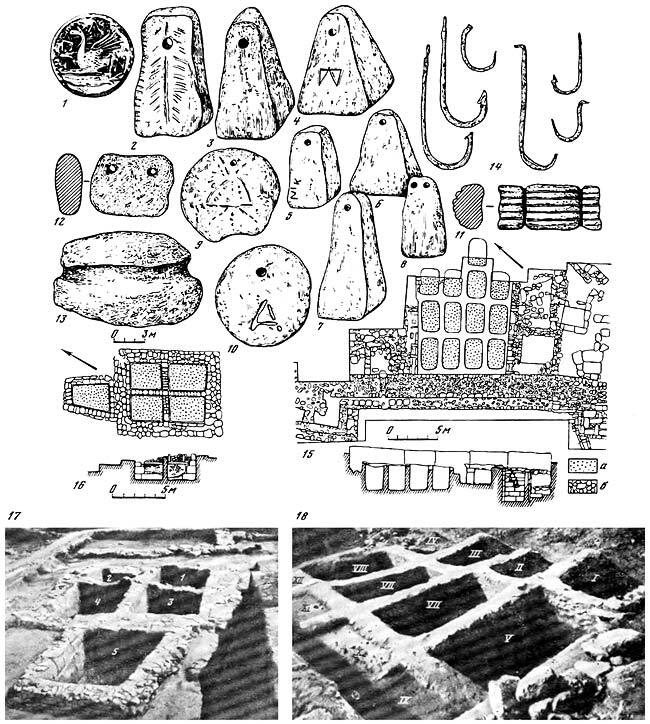

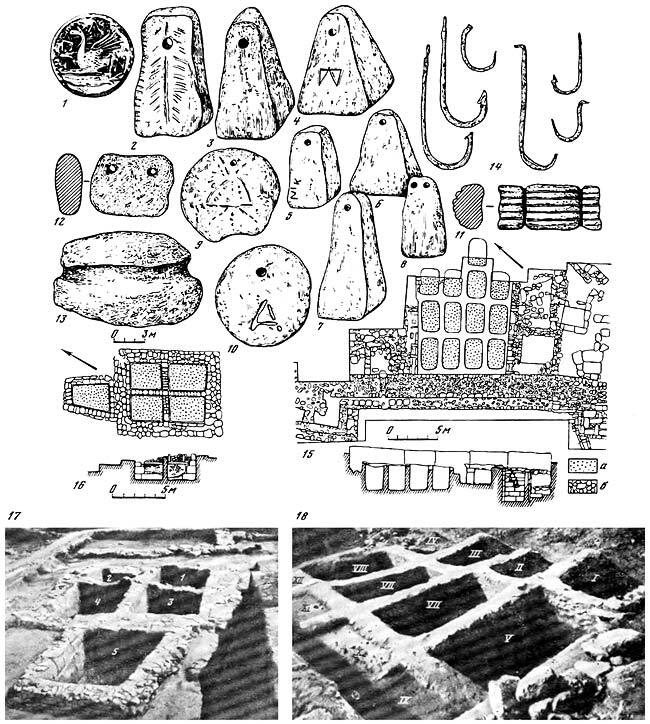

Таблица LIX. Рыболовный промысел. Составитель И.Т. Кругликова.

1 — изображение осетра под протомой грифона на Пантикапейской монете (около 330–315 гг. до н. э.); 2–8 — пирамидальные глиняные грузила; 9, 10 — лепешковидные глиняные грузила; 11 — грузило из ручки амфоры; 12, 13 — каменные грузила; 14 — рыболовные крючки; 15, 18 — комплекс из 16 рыбозасолочных ванн в Тиритаке I–III вв. на участке I, план, разрез и вид с севера; 16, 17 — рыбозасолочные ванны на участке V–VI, план, разрез и вид с северо-запада: а — цемянка, б — каменные кладки.

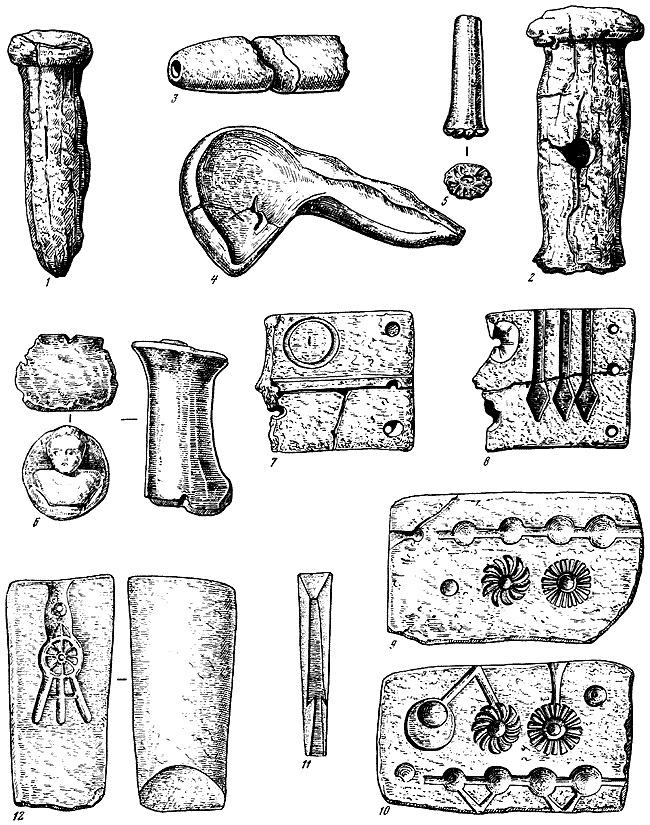

Таблица LX. Орудия металлургов и ювелиров. Составитель Д.Б. Шелов.

1 — зубило (железо) из Пантикапея; 2 — то же из Танаиса; 3 — сопло из Пантикапея (глина); 4 — льячка из Фанагории (глина); 5 — штамп (бронза) из Пантикапея; 6 — то же из Тиритаки; 7-12 — формы: 7 — из Пантикапея (камень); 8 — из Пантикапея (камень); 9, 10 — из Ольвии (камень); 11 — Ольвии (медь); 12 — из Танаиса (керамика).