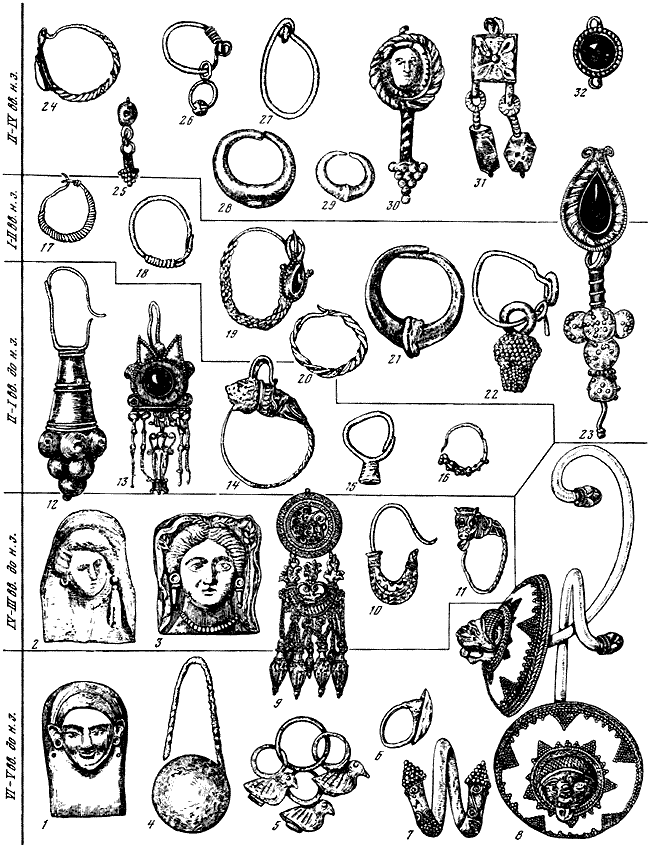

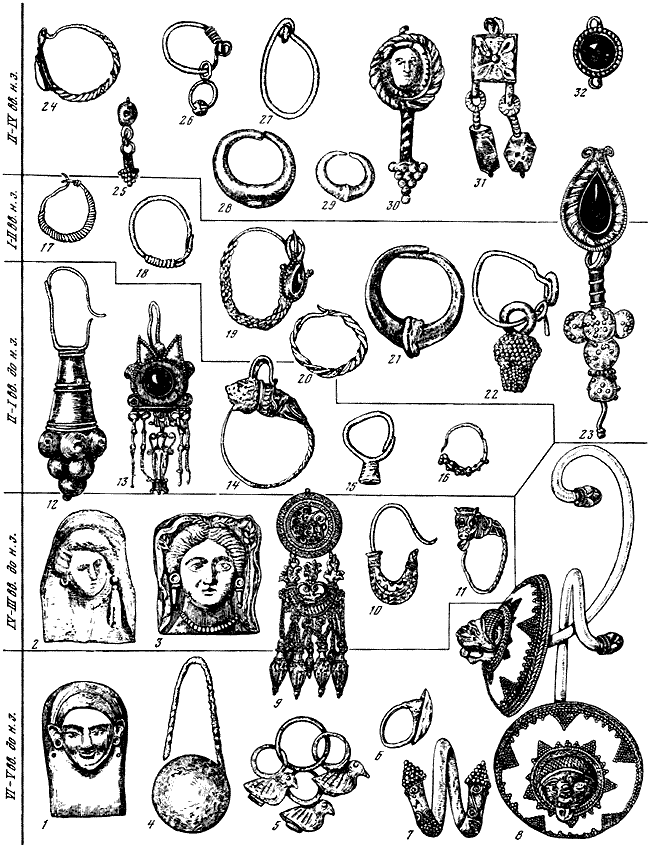

Таблица CLXII. Серьги. Составители Е.М. Алексеева и Г.А. Цветаева.

1–3 — изображение серег на протомах из Пантикапея (1), Горгиппии (2), золотой пластинке из Большой Близницы (3); 4 — Херсонес V–IV вв. до н. э.; 5 — Ольвия VI в. до н. э.; 6 — Херсонес V–IV вв. до н. э.; 7 — Боспор VI–V вв. до н. э.; 8 — Ольвия VI в. до н. э.; 9 — Большая Близница IV в. до н. э.; 10 — Херсонес V–IV вв. до н. э.; 11 — Большая Близница IV в. до н. э.; 12 — Тузла II в. до н. э.; 13 — Пантикапей I в. до н. э.; 14 — Херсонес II–I вв. до н. э.; 15 — Танаис, II в. до н. э.; 16 — Пантикапей I–II вв.; 17 — Пантикапей I в.; 18 — Херсонес, первые века; 19 — Илурат II в.; 20 — Танаис I в.; 21 — Херсонес I–II вв.; 22 — Херсонес I–II вв.; 23 — Херсонес I–III вв.; 24 — Пантикапей II–IV вв.; 25 — Херсонес IV в.; 26 — Херсонес III–IV вв.; 27 — Херсонес III в.; 28 — Херсонес IV в.; 29 — Танаис II–III вв.; 30 — Херсонес III в.; 31 — Херсонес II–III вв., 32 — Херсонес III–IV вв.

1, 2 — глина; 4, 6 — бронза; 15, 20 — серебро; 3, 5, 7-12, 14–16, 21, 22, 27, 28 — золото; 13, 19, 23–26, 30–32 — золото и камни.

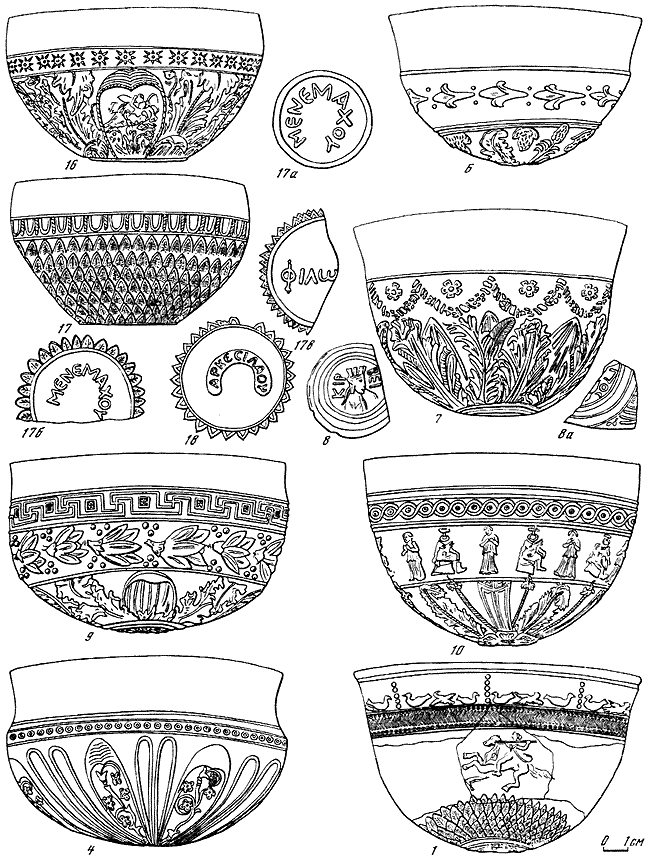

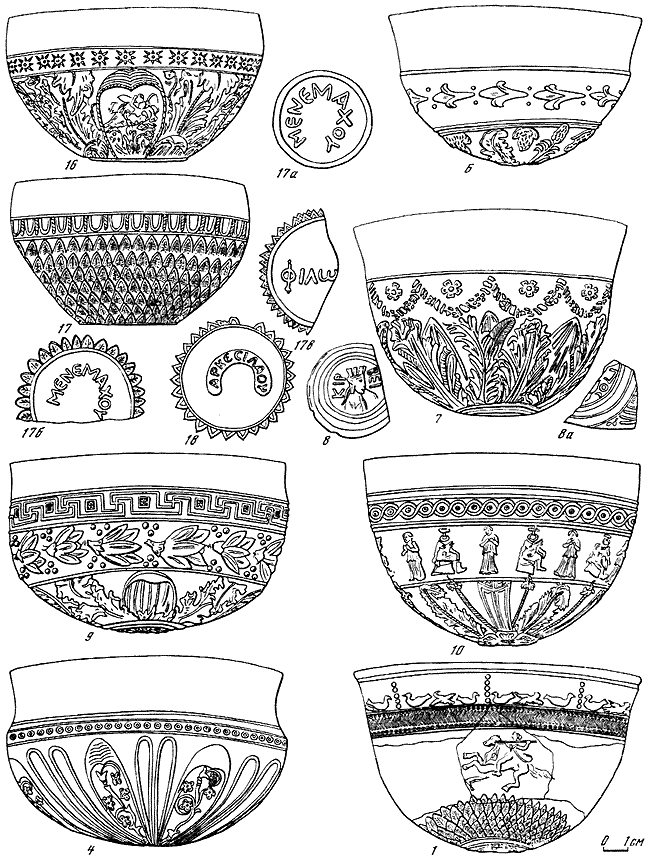

Таблица CLXIII. Типы «мегарских» чаш из Пантикапея и клейма на их доньях (нумерация общая для табл. CLXIII–CLXIV). Составитель В.С. Забелина.

1 — Аттика, конец III — начало II в. до н. э.; 2 — Аттика, конец II в. до н. э.; 3, 5 — круг Пергама; 4 — Пергам; 6, 7, 8, 8а — Малая Азия; 9, 10 — Самос; 11 — Родос; 12–21 — острова Эгейского моря (16, 17, 17а, б, в — мастерская Мнесимаха); 19, 20 — Пантикапей (сероглиняные с черным покрытием).

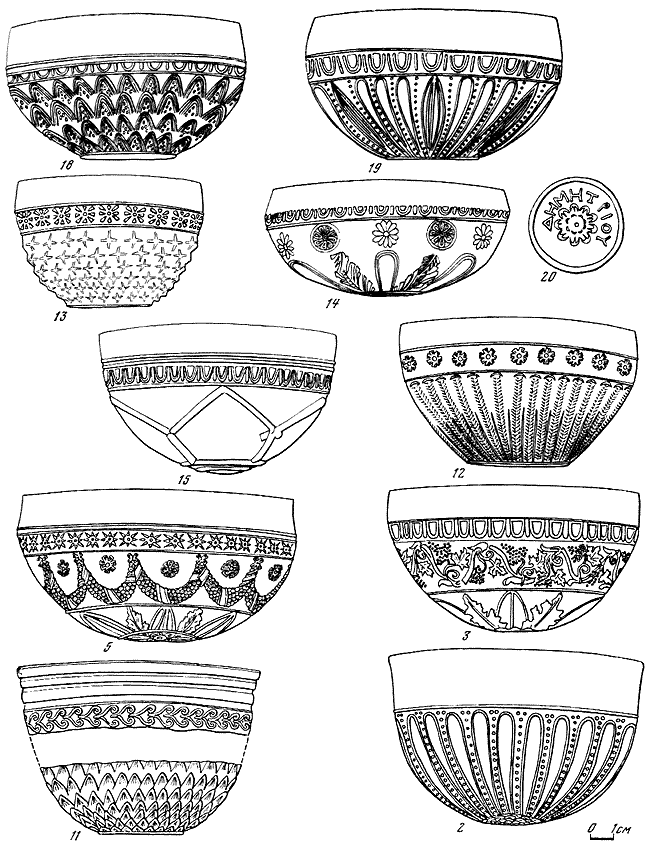

Таблица CLXIV. Типы «мегарских» чаш из Пантикапея и клейма на их доньях.

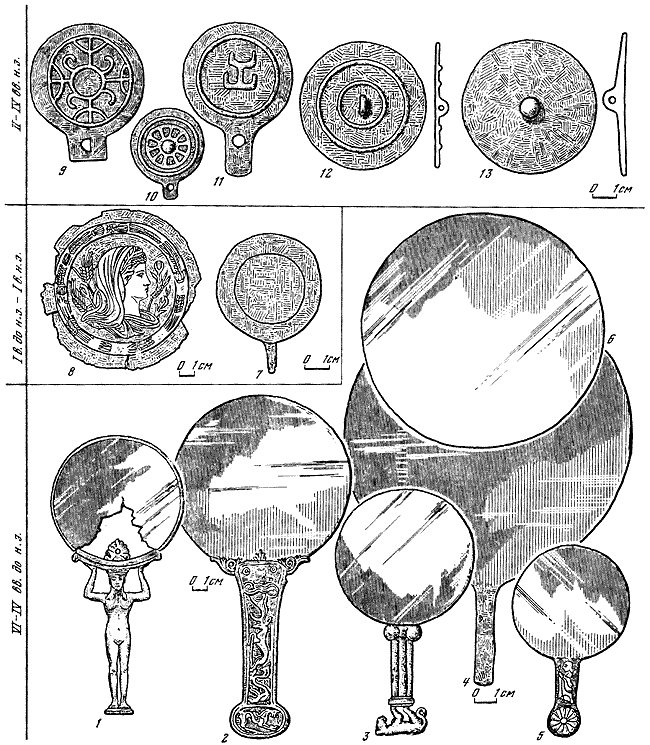

Таблица CLXV. Бронзовые зеркала. Составитель Е.М. Алексеева.

1 — зеркало с ручкой в виде Афродиты, VI–V вв. до н. э., Херсонская обл., курган у с. Анновки; 2 — зеркало с ручкой обтянутой золотой рельефной пластинкой, Куль-Оба, IV в. до н. э.; 3 — литое зеркало с изображением пантеры, Ольвия (?), вторая половина VI в. до н. э.; 4 — Ольвия, 1911, мог. 40; 5 — Ольвия, VI–V вв. до н. э., Марицыно; 6 — Ольвия, 1910, мог. 9; 7 — Пантикапей, 1905, мог. 65; 8 — Танаис; 9 — Пантикапей, 1902, гробн. 478; 10, 11 — Танаис; 12, 13 — округа Херсонеса, совхоз № 10, 1966, склеп 8 и погр. 31.

1, 3, 13 — бронза; 2 — бронза, золото.

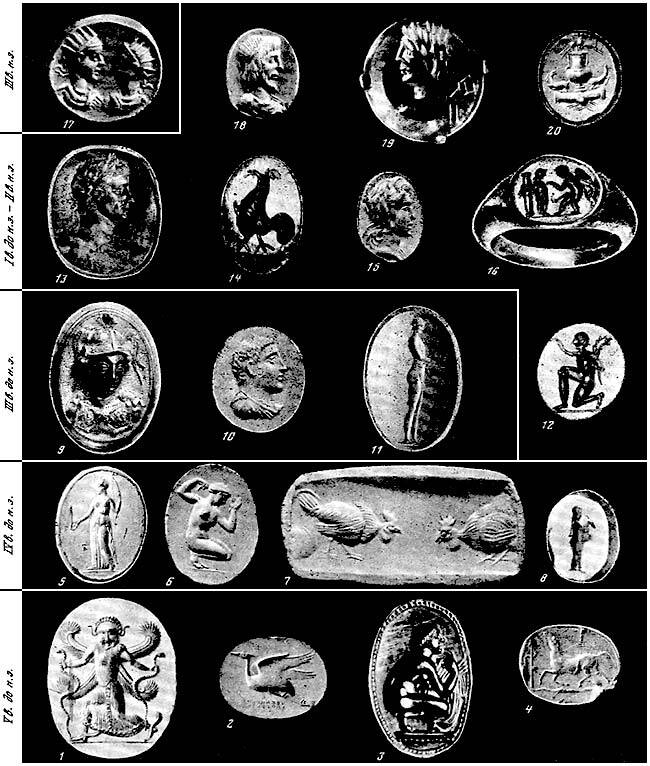

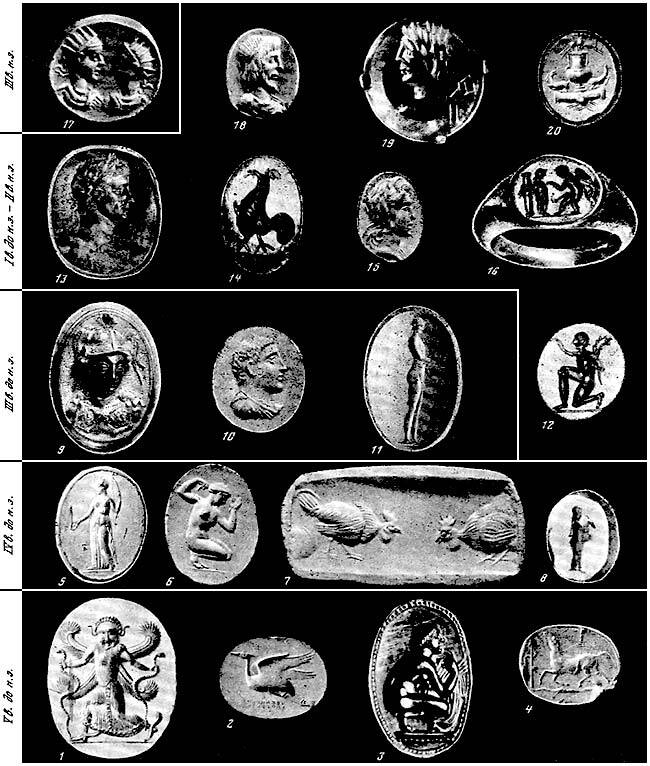

Таблица CLXVI. Геммы-печати. Составитель О.Я. Неверов.

1 — Медуза Горгона, Иония, V в. до н. э., халцедон; 2 — летящая цапля, подпись Дексамена Хиосского, V в. до н. э., халцедон; 3 — купальщица, V в. до н. э., сердолик; 4 — бегущий конь, V в. до н. э., яшма; 5 — Артемида, IV в. до н. э., халцедон; 6 — купальщица, IV в. до н. э., сердолик; 7 — оттиск печати, IV в. до н. э.; 8 — печать на подвижной дужке, женщина в восточной одежде, IV в. до н. э., халцедон, золото; 9 — голова Афины, III в. до н. э., гранат, золото; 10 — портрет Птолемея, Александрия, III в. до н. э., бронза; 11 — Аполлон, Иония, III в. до н. э.; 12 — юноша с пальмовой ветвью, I в. до н. э. — I в. н. э., сердолик; 13 — портрет императора Клавдия, подпись Скилакса, Италия, I в. н. э., аметист; 14 — петух, I–II в., сердолик; 15 — портрет Митридата VI, I в. до н. э., сердолик; 16 — Амур и Психея, I в. до н. э. — I в. н. э., гранат, золото; 17 — портрет Филиппа Араба и Филиппа Младшего, Италия, III в. н. э., стекло; 18 — портрет боспорского царя Савромата II, II в. н. э., яшма; 19 — Гермес, II в. н. э., сердолик; 20 — символы благополучия и согласия, Восточное Средиземноморье, I в., сердолик.

1–6, 9, 10, 13, 15, 19, 20 — из Пантикапея; 7, 11 — из Горгиппии; 8, 14 — из Фанагории; 17, 18 — из Херсонеса; 12, 16 — из Тирамбы.

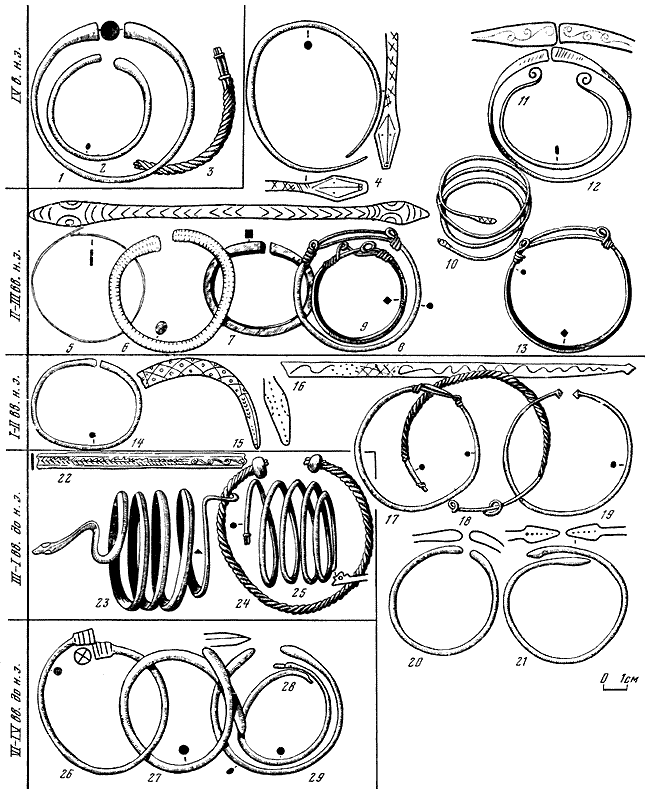

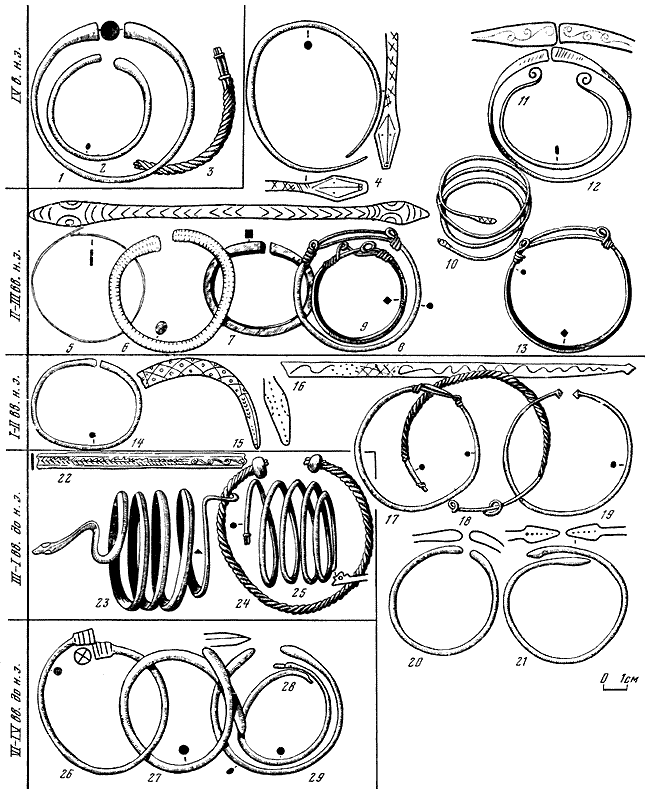

Таблица CLXVII. Бронзовые браслеты. Составитель Е.М. Алексеева.

Заключение

Основными задачами, которые ставил перед собой авторский коллектив данного тома, были: попытаться дать общую картину развития античных центров Северного Причерноморья, обобщить результаты многолетних и разнообразных по характеру исследований, проведенных в них, оценить имеющийся фактический материал и те исторические интерпретации, которые были предложены на базе исследований этих материалов. В какой степени достигнута эта цель — судить читателям тома.

Редколлегия данного тома в этом заключительном разделе книги считает необходимым коснуться несколько иного круга вопросов, в частности вопросов, связанных с перспективами дальнейших исследований античных центров Северного Причерноморья. Материалы, собранные и проанализированные в этом томе, как нам кажется, настоятельно требуют некоторой переориентации наших исследований, связанной с преодолением ряда устоявшихся стереотипов. Привычным является, например, взгляд, согласно которому Северное Причерноморье было одной из периферийных зон античной цивилизации и как таковая является сравнительно второстепенной областью ее, удаленной от главных центров развития, областью, главным образом, воспринимающей творческие импульсы, идущие из главных центров. Основная ценность ее изучения заключается в том, что она дает материалы для решения проблемы греко-варварских контактов на различных этапах развития античной цивилизации.

Одним словом, периферийность, как понятие исторической географии, приобретает расширительное значение, превращается в категорию социологическую — данный регион почти автоматически признается второстепенным с точки зрения процесса исторического развития античной цивилизации.

Но на современном уровне развития науки возможен уже и иной подход к данной проблеме. В.Д. Блаватский в свое время предложил и обосновал тезис о периоде протоэллинизма на Боспоре. Согласно этой концепции в IV в. до н. э. в Боспорском государстве возникли и развились социально-экономические, политические и культурные явления, в известной мере предвосхищающие те, которые считались характерными для эллинистической эпохи. Дальнейшие исследования показали, что аналогичный процесс наблюдался и в другой периферийной зоне античного мира — в Сицилии (исследования Э.Д. Фролова). Таким образом, вполне правомерной становится постановка вопроса о том, что в некоторые периоды, в определенных условиях периферийные зоны, в частности и Северное Причерноморье, выступают в роли наиболее передовых областей античной цивилизации, инициирующих (или предвосхищающих) процессы, которые затем приобретают глобальный характер (в рамках всей античной цивилизации).

Видимо, нечто аналогичное наблюдается и в характере развития социальных отношений. Уже неоднократно высказывалась мысль о том, что на периферии античного мира раньше, чем в основных центрах его, сформировались отношения типа колонатных. Эта важнейшая проблема социальной истории античного мира также требует своего специального исследования, в частности, исследования на материалах Северного Причерноморья. Наконец, сама проблема синтеза античных и варварских начал может и должна быть рассмотрена под общеисторическим углом зрения. Формированию варварских королевств эпохи перехода от античности к средневековью, как государственных образований, в которых взаимодействовали античные и варварские начала, исторически предшествовала стадия, когда на периферии античного мира возникали типологически близкие им государственные образования. Одним из них было Боспорское царство в первые века н. э. Видимо, число таких примеров можно умножить.