Эти церемонии, отражающие отношения зависимости, мы видим и на интерьерных изображениях. Наиболее показательна в этом отношении, бесспорно, мозаика, происходящая из карфагенского «Дома Господина Юлия». Новое толкование этого памятника было предложено П. Вейном[64] мы же остановимся лишь на тех моментах, которые связаны с нашей темой. В центре изображения мы видим виллу, во круг которой разворачивается сцена выезда на охоту. Два других фриза, напротив, фиксируют несколько иные смыслы: фактически здесь представлены образы, по сути своей сугубо символические. В соответствии с традиционной интерпретацией четыре угла занимают сцены, изображающие четыре времени года: зиму (сбор оливок и охота на уток), лето (жатва), весну (цветы) и осень (сбор винограда и водоплавающие птицы). Однако, как подчеркивает П. Вейн, весь верхний фриз образует единый ансамбль: три персонажа несут подарки даме, находящейся в центре композиции. Как согласовать такое пространственное единство с разницей времен года? Это очень легко сделать в рамках символического истолкования сцены: дары преподносятся всегда, вне зависимости от времени года, недостатка в них не бывает. То же символическое значение проявляется и в нижнем фризе, где владетельная пара изображена среди обильно плодоносящей растительности: муж сидит, поставив ноги на скамеечку, жена стоит, облокотившись о полуколонну рядом с креслом (cathedra), — детали, указывающие на то, что в действительности они находятся в домашнем интерьере. Таким образом, перед нами аллегорическая репрезентация тех церемоний, в ходе которых патрону воздают почести зависимые от него люди. В данном случае речь идет не столько об отношениях клиентелы, сколько о символическом изображении экономической зависимости: это хозяин и колоны — крестьяне, которым предоставлены в аренду участки земли и которые пришли не рассчитаться собственно за аренду, а для того — и мы опять следуем здесь за П. Вейном — чтобы преподнести хозяину начатки выращенного урожая или же плоды охоты и рыбалки. О том, что это именно начатки и, следовательно, сама церемония имеет культовый характер, свидетельствует Ряд деталей изображения: мозаика ясно дает понять, что сбор оливок только начался, что жатва еще не снята и виноград еще не собран.

Правомерность нашего анализа подтверждается изучением xenia — изображений фруктов, овощей и животных, хорошо известных по италийской живописи; тема эта регулярно встречается также и на африканских мозаиках. Согласно Витрувию, эти «натюрморты», которые, впрочем, могут включать и вполне живые элементы, воспроизводят подарки, которыми хозяин дома одаривает своих гостей. У нас нет причин отвергать такую интерпретацию, но нам представляется, что в Африке (и маловероятно, что этот феномен был исключительно локальным) с подобными мотивами связана целая система значений. Обширная иконография позволяет установить четкую связь этих даров природы с Дионисом, что совершенно логично превращает их в символы плодородия, находящегося в ведении этого бога. Более того, такого рода религиозные коннотации укоренены в совершенно определенном социальном контексте: помимо всего прочего — а возможно, и прежде всего — xenia являются изображениями тех начатков урожая, которые именно колоны преподносят своим хозяевам. Последнее значение, выявленное П. Бейном, видимо, подтверждается вымосткой одной из комнат «Дома Павлина» в Фисдре (рис. 26). Действительно, в четырех центральных квадратах мозаичного покрытия изображены корзины, наполненные продуктами земледелия, вполне сопоставимыми с традиционными xenia, но в данном случае эти натюрморты символизируют еще и времена года, поскольку каждая корзина наполнена продуктами, характерными для четырех времен года. Таким образом, более внятным становится и смысл мозаики из «Дома Господина Юлия»: здесь абстрагированной аллегории предпочли социально–конкретную форму, которая тем не менее содержит и репрезентацию акта приношения, пусть даже и в весьма обобщенном виде.

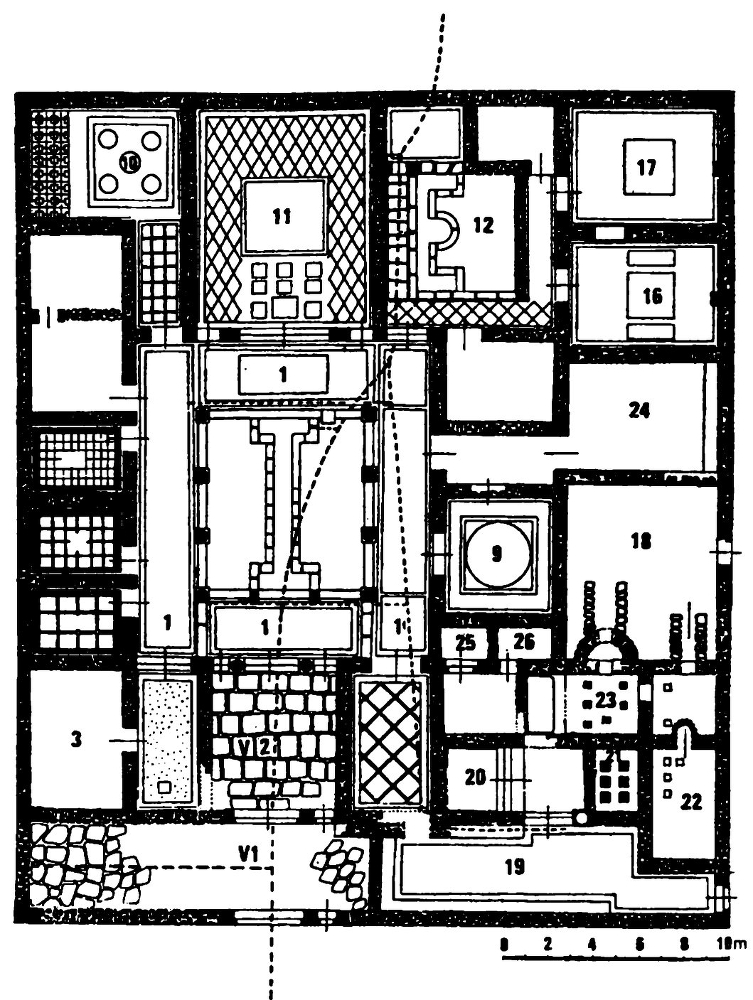

Рис. 22. Волюбилис, «Дом Свиты Венеры» (Etienne, ibid., pi. XVII). Аксиальный план. V. 1 и V. 2: двухчастный входной вестибюль (15 х 3,8 м и 6 х 5,4 м), первый, так же как комната 19, пристроен за счет уличного портика, располагавшегося вдоль фасада; 1: перистиль (14 х 13 м); 9: приемная экседра; 10: спальня, связанная с перистилем коридором; 11: триклиний; 12: второй дворик с бассейном; 18–26: термы, появившиеся в результате перестройки, произошедшей одно временно с присоединением уличного портика

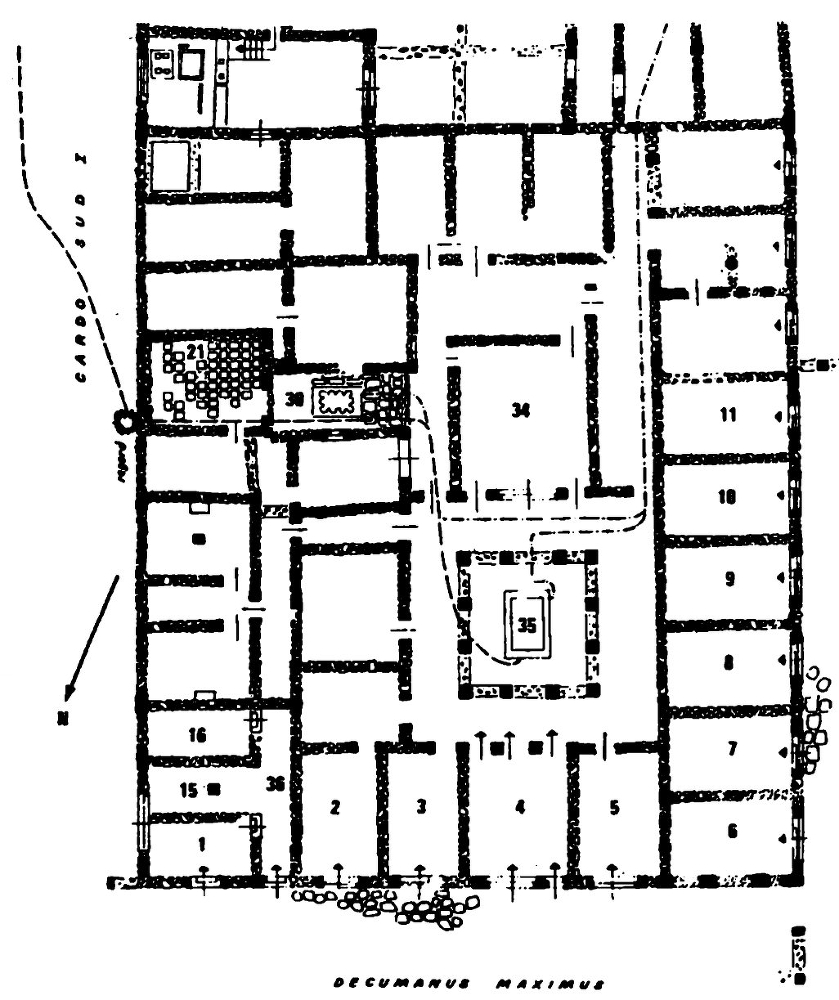

Рис. 23. Волюбилис, «Дом Золотой Монеты» (Etienne, ibid., pi. X). Этот жилой комплекс, один из самых крупных в Волюбилисе, занимает более 1700 квадратных метров. План почти аксиальный. 1, 15, 16 и 36: изолированный блок; 4: вестибюль (6x5 м); 2, 3, и 5: торговые лавки, сообщающиеся с домом; 6 и 11: изолированные лавки; 35: квадратный перистиль (12,5 м); 34: триклиний (?) (7,4 х 6,5 м) с двумя небольшими служебными входами; 30: второй дворик с бассейном, ведущий, в частности, в комнату 21 (5,6 х 4,3 м), вымощенную мраморными плитами. На юге, за пределами плана, расположен обширный хозяйственный сектор, включающий маслодавильню и хлебопекарню

Подобного рода ритуальные действия, которые размеряют части годового цикла, призваны прославлять власть хозяина, уполномоченного преподносить богам первые плоды труда всей общины, а также периодически напоминать о его правах: система колоната часто предоставляет крестьянам столь широкую автономию, что культовые формы зависимости служат поддержанию легитимности тех прав господина, которые сам принцип организации хозяйственной деятельности может затушевать и поставить под сомнение. Отводя dominusy центральную роль, римская религия ставит его власть выше человеческой компетенции. И наконец, отметим последний момент, непосредственно касающийся нашей темы: на мозаике из «Дома Господина Юлия» сам он изображен дважды — во время аудиенции и отправляющимся на охоту; его супруга также появляется два раза, причем в центральной роли, поскольку именно она принимает подношения. Следовательно, если не вызывает сомнений, что именно хозяину крестьянин протягивает свиток, который, судя по всему, следует рассматривать либо как прошение, либо как отчет по арендной плате, то не менее очевидно, что хозяйка дома вовсе не отодвинута на второй план. Не следует ли интерпретировать ее присутствие, скорее, в символическом ключе, как знак, дающий зрителю понять, что она здесь тоже полноправная хозяйка? Или, напротив, нужно видеть в этом вполне реалистическую иллюстрацию ее домашних функций и предполагать, что римская матрона действительно принимала участие во властных ритуалах, главной целью которых была демонстрация высокого социального статуса крупных собственников? Ответ на этот вопрос был бы весьма ценен для нашего понимания жизни аристократической четы во времена поздней Империи, однако никакого определенного заключения на сей счет дать по–прежнему нельзя. Впрочем, вне зависимости от степени соотнесенности с жизненными реалиями, мозаика все–таки дает представление о той роли, которую женщина играла в управлении домом. На данный момент нам придется довольствоваться сопоставлением этих фактов с фразой Апулея, в которой он описывает свою будущую жену как женщину, которая «вполне осмысленно и со знанием дела подписывала счета, поступавшие от управителей мызами, от смотрителей стад и конюшен» (Apol., 87).

Идет ли речь об утренних визитах клиентов или о не столь регулярно повторявшихся церемониях, крупным собственникам для них требовались помещения, причем располагаться они могли в разных частях жилого комплекса. Мы уже подчеркнули роль, которую в таких случаях играли приемные экседры и особенно некоторые входные вестибюли. Р. Ребюффа также отметил, что в Тингитании часто встречаются обширные ком наты с узкой дверью, выходящие в перистиль и расположенные недалеко от входного вестибюля, — например, зал № 3 в «Доме Свиты Венеры» (рис. 22). Он предложил видеть в них продуктовые лавки, связанные с раздачей спортул, — гипотеза, которая могла бы подтвердить ту особую роль, которую выполняли в этих церемониях входные вестибюли.