Тело больное, тело исцеленное

Итак, человеческое тело было настоящим полем битвы между добром и злом, между болезнью и чудодейственной божественной силой, которой можно было причаститься, помолившись нужному святому. И в самом деле, физические страдания причиняли не только люди. Эпидемии вроде бубонной чумы опустошали Галлию в VI и VII веках. Появление бубонов в подмышках предвещало скорейшую смерть — практически никто из зараженных чумой не исцелялся в великих святилищах Галлии. Люди, пораженные медленно прогрессирующей чумой болезни, были попросту безнадежны. Протоколы многочисленных чудесных исцелений, переписанные в нескольких сотнях экземпляров, как в меровингскую, так и в каролингскую эпоху монахами–врачами, которые умело ставили диагнозы на манер Гиппократа, позволяют нам получить картину состояния здоровья населения, весьма информативную с точки зрения оценки общей статистики заболеваемости той эпохи. Поразительно, что в каких бы регионах Галлии ни находились крупные центры паломничества, среди исцеленных был 41 процент пораженных параличом, слабостью или судорогами, 19 процентов слепых, 17 процентов больных разными другими болезнями, 12,5 процента умалишенных и бесноватых и наконец, 8,5 процента немых, глухонемых и глухих. Большое количество парализованных можно объяснить недостатками питания, о чем было сказано выше, а именно авитаминозами, которые провоцировали полиневриты, трахомы или глаукомы, и очень часто детские рахиты, распространенные среди несчастных, устремлявшихся к порогам святилищ. Отсутствие гигиены, вызванное запущенностью акведуков, употреблением гнилой воды, увеличением числа заболоченных зон на месте заброшенных полей, провоцировало бесчисленные случаи полиомиелита (осложнения после которого, как известно, дают, среди прочего, разного рода телесные деформации — и параличи), малярии или четырехдневной лихорадки, а также всевозможные паратифозные заболевания. Значительное число детей с физическими недостатками, полученными в результате травм в до- или послеродовой период, позволяет представить себе и осознать, насколько обыденной должна была быть смертность среди детей и рожениц. Семейные пары и женщины, которые приходили с молитвами об исцелении бесплодия или о благополучном разрешении от беременности, демонстрируют, что озабоченность проблемами воспроизводства граничила с одержимостью.

Рис. 29. Средний возраст смертности галло–римлян

Рис. 30. Средний возраст смертности в эпоху Меровингов

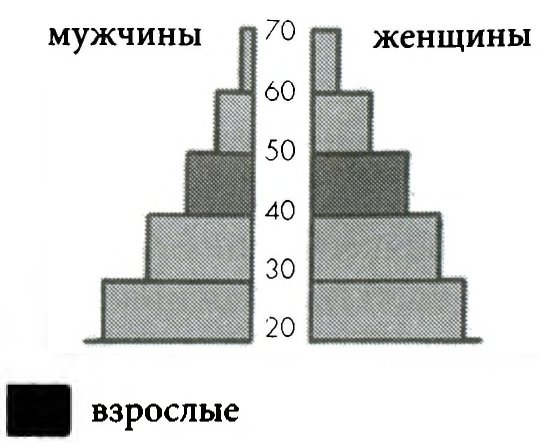

Рис. 31. Смертность в эпоху Меровингов. Диаграммы смертности взрослых (предполагаемый возраст)

Рис. 32. Смертность в эпоху Меровингов. Диаграммы смертности взрослых (реальный возраст)

И здесь мы переходим к болезням психосоматическим и психическим. Большим количеством неврозов можно объяснить некоторые случаи параличей, вроде скрюченных пальцев, загнутых настолько, что ногти впиваются в ладонь, а также множество различного рода сенсорных нарушений. К этому добавлялись истерические неврозы с раздвоением личности, маниакальны ми состояниями, сопровождавшимися логореей[77], — зачастую видимо, вследствие алкоголизма. Монахи–врачи очень точно описывают даже состояния буйного помешательства или депрессии, связанные с эпилепсией, которые наводили верующих на мысль об одержимости дьяволом. В этих случаях авторы протоколов о явлении чудес, твердо веря в подобные феномены, рассматривали больных как полностью — психически и физи чески — одержимых Сатаной. Они подчеркивают, что изгнание демона сопровождается выделением ядовитых кровавых или гнойных жидкостей, источающих зловоние. Таким образом, тела больных были измучены страданиями, а души тяготило глухое чувство виновности — неизбежная плата за колебания между поклонением плоти и отвращением к ней. Итак, изучение тела и чувств, которые оно провоцирует, — роли одежды и прически, табуированной наготы, патологической склонности к кастрации и пыткам, органических заболеваний и маниакально депрессивных состояний, — показывает, что для человека этой эпохи главными ценностями были сила, продолжение рода, физическое и духовное здоровье — вероятно, потому, что они были необходимы для выживания в нестабильном, угрожающем и непонятном мире.

Идеал: сила, прокреация, здоровье

Действительно, некоторые исследования населения целых деревень V–VIII веков самым очевидным образом подтверждают сделанные выше выводы. Антропологический анализ, проведенный Люком Бюше на кладбище Френувиля в Нормании, позволяет составить представление о демографической ситуации той эпохи, причем общая тенденция подтверждается и отдельными исследованиями, выполненными в других северных районах. В целом крайне высок уровень детской смертности: 45 процентов. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении очень мала: около 30 лет. Средняя продолжительность жизни колеблется в пределах 45 лет для мужчин и всего лишь от 30 до 40 лет для женщин, которые часто умирали между 18 и 29 годами от тяжелых родов или послеродовой горячки. Следовательно, если группа хотела выжить, в ней должно было быть много детей и женщин. И действительно, уровни рождаемости и смертности были очень близки: в обоих случаях порядка 45 процентов, с краткосрочными резкими отклонениями. До старости доживали немногие, однако, когда людям переваливало за 40 лет, их шансы на выживание удваивались. По расчетам Жана Эвклена, средний возраст смерти отшельников составлял около 67 лет для женщин и 76 лет для мужчин. Правда, их режим питания был более сбалансированным, но, по большому счету, складывается ощущение, что здесь мы имеем дело просто–напросто с классическим долголетием холостяков, посвятивших свою жизнь служению тому или иному культу; их жизнь более спокойна, чем жизнь мирян, — поскольку не только отшельники, но и многие епископы в VIII веке также достигали почтенного возраста. Кроме того, изучение скелетов показывает, что эндогамия увеличивала число кровнородственных связей и что развивавшиеся вследствие этого дегенеративные нарушения ускоряли смерть. Средний рост, несомненно, по причине плохого питания, был невелик: 167 сантиметров для мужчин и 155 сантиметров для женщин. Это крестьянское население почти не изменилось со времен неолита, а следы иноземных захватчиков, рост которых достигал 180 сантиметров, до сих пор удавалось обнаружить лишь в очень редких случаях. Однако,как показывают исследования, несмотря на все изрядные жизненные сложности, в конце VII века в некоторых меровингских деревнях население удвоилось, а в каких–то увеличилось в пять раз. Молодые мерли как мухи, но тем не менее общины процветали. Деревня была замкнута на самой себе — и все–таки продолжала развиваться!

Эта парадоксальная победа жизни над смертью сближает наше меровингское общество с обществами стран третьего мира, но только с поправкой на детскую смертность, которая не регулируется при помощи прививок и антибиотиков: в Средние века дети умирали чаще. Этот парадокс подтверждает изучение полиптихов каролингской эпохи. Моник Зерне—Шардавуан недавно проанализировала цифры, содержащиеся в инвентарных описях монастырского комплекса Сен—Виктор в Марселе за 813-814 годы, и установила наличие нерегулярных демографических вспышек, с высоким уровнем рождаемости и высокими показателями младенческой смертности. При этом 22 процента от общей численности населения составляли дети в возрасте до 12 лет и еще 38 процентов — не состоящая в браке молодежь. Количество детей в семье в среднем равнялось 2,9. Тщательно зарегистрированы слабоумные, и девочек в этой категории гораздо больше, чем мальчиков. Наконец, и нуклеарная семья далеко не всегда соответствовала малой семье в нашем понимании термина (отец, мать и их дети): это доказывает, что семейная ячейка христианского типа еще не получила повсеместного распространения. Одним словом, общество, в котором 60 процентов населения моложе 25 лет, не может не быть, несмотря на то что смерть постоянно наносит ему удары, динамичным, молодым, поддерживающим характерные для соответствующих возрастных категорий ценности — те, что мы описывали выше: физическая сила, способность к прокреации, физическое и психическое здоровье. Мы осветили негативные аспекты этих ценностей: поговорим теперь об аспектах позитивных.