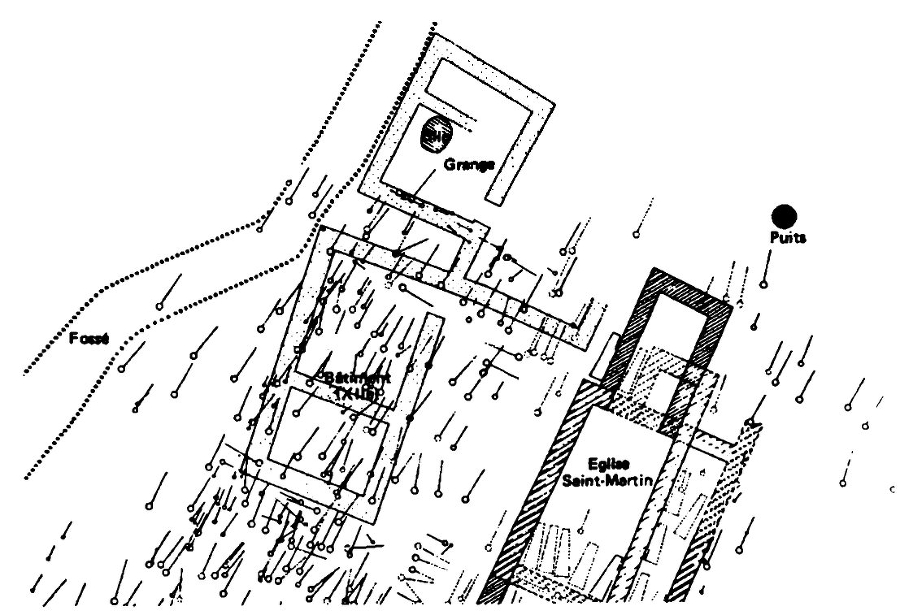

Здесь также необходимо подчеркнуть роль Церкви, которая стремилась придать смерти публичное измерение, чтобы нейтрализовать страх перед проявлениями инфернальных сил и сделать этот момент и это состояние переходом к иной жизни, актом надежды. Перелом, судя по всему, наступил во второй половине VII века. Уже к 750 году последние частные гипогеи и мавзолеи исчезают, а кладбища, находившиеся на окраинах деревенских земель, переносятся к приходской церкви. Таким образом, кладбище располагается вокруг церкви. Самый ранний и точно датированный (между 650 и 700 годами) пример тому — кладбище, обнаруженное Клодом Лорреном в Сен—Мартен–де–Мондевиль, в Нормандии. Моделью стали загородные погребальные базилики VI века. Захоронение рядом с мощами святых и главным алтарем создавало близость и надежду на спасение, которых старые языческие погребальные практики дать не могли. В то же время так называемые привилегированные могилы каких–либо знатных персон — принца или военачальника — избегали участи простых смертных и располагались под церковными плитами или даже в специальных церквях. Так смерть становилась публичной. Верующие возносили молитвы, стоя на телах своих близких. Мир живых и мир мертвых теперь составляли единое целое и были разделены лишь плитами пола — в едином сакральном пространстве границей вполне условной. Свойственный частному человеку страх смерти отходил на второй план перед покоем смерти публичной, даже если женщины каждый раз продолжали рыдать на похоронах, рвать на себе волосы и раздирать ногтями лицо, чтобы успокоить мертвого. Таким образом, именно в эту эпоху была, по сути, перевернута последняя страница истории смерти. Отныне, вплоть до XVIII столетия, в сельском храме одновременно будут присутствовать и живые и мертвые. А археологи XX века будут лишены какой–либо возможности проведения раскопок большого каролингского кладбища. Тысячи скелетов, сложенных один на другой в меровингских некрополях, теперь были нагромождены в тени приходских фруктовых садов. Смерть была интегрирована в человеческую вселенную.

Представления о загробном мире

Соответственно, эта борьба против ужасов смерти порождает индивидуальное воображаемое пророческого или эсхатологического типа. Загробный мир стремится стать постоянно присутствующей в сознании человека мыслительной категорией, а духовенство старается развивать религиозное воображение, превращая страхи посюстороннего мира в ужасы жизни вечной. Подобно тому как он перемещает изгнанного умершего на земле невозделанной в землю благословенную, каждый пастырь стремится перенести за пределы настоящего, в будущее, то близкое, то далекое, беспокойство и страх перед лицезрением мира, застывшего в неподвижности. Подобный «перенос фрустрации» имел свои преимущества, поскольку заставлял человека прикладывать усилия не к тому, чтобы наладить связи с грозным космосом, но к преображению, конечной цели человека, готовящегося к вечной жизни. Эсхатологическое видение, переживание вполне индивидуальное, будучи распространено публично через проповедь или через книгу, имело в те времена важные последствия в сфере частного, вызывая в психике каждого слушателя или читателя состояние шока. В этом смысле визионерская традиция и была созидательницей нового воображаемого. Уже в VI веке некоторые духовные лидеры пытались, впрочем, тщетно, возвещать о новом мире. Однако в конце VII — начале VIII века ряд видений, по сути, представлял собой попытку дать ответ на тревоги и чаяния современности, связанные с кризисом меровингской монархии и распространением в Средиземноморье ислама. И в самом деле, моменты цивилизационных кризисов неизменно создают благоприятную атмосферу для появления мистически настроенных индивидов, кристаллизующих тайные страхи и надежды всех остальных. При этом одни из них — пессимисты, другие — оптимисты. Приведу лишь два примера: видения монаха Баронта и монахини Альдегунды.

Рис. 35. План кладбища в Мондвиле (Кальвадос). Это самый ранний известный пример кладбища, построенного вокруг сельской церкви (Сен—Мартен–де–Мондвиль, вторая половина VII века). Смерть, таким образом, приручена, смешана с живыми (Кан, CRAM, с любезного разрешения Клода Лоррена)

Первый был обращенным в христианство знатным франком, который во время путешествия в загробный мир увидел, как демоны обвиняют его «в сожительстве с тремя женами, что было непозволительно, и, вдобавок, в совершении других супружеских измен». То есть этот бывший чиновник практиковал полигамию и конкубинат, и эти провинности отягчали его совесть. В своем монашеском уединении в Меобеке, в Берри, до 678–679 годов, он имел видение вечной жизни, совершив путешествие в ад и в рай. Ад теперь располагался не под землей, как у язычников. Он находился в каком–то пространстве вне нашего мира. Следовательно, мертвецы больше не могли возвращаться и беспокоить живых! Кроме того, проклятые не могли оттуда сбежать: «Тысячи людей, стонущих в тоске, связанных по рукам и ногам и истязаемых демонами, которые кружат вокруг них как пчелы вокруг улья… сокрушенных пытками, испускали протяжные вопли». Демоны черны. Они терзают своих жертв когтями и зубами, усугубляя их мучения. Очевидно, что страх перемещен за пределы настоящего. Наводящими ужас описаниями участи, которая ожидает грешников, и душевным потрясением, порожденным этими образами, Баронт надеется вызвать внутреннюю трансформацию, подобную той, что произошла в нем самом. Затем в сопровождении архангела Рафаила он проходит через трое врат и достигает четвертых — врат рая, охраняемых святым Петром. Но тот преграждает ему путь. Время еще не пришло. То есть путешествие в воображаемое завершается у порога несказанного блаженства, которое нужно еще заслужить. Следовательно, страх ада имеет целью использовать ожидание для того, чтобы преобразить настоящее и тем самым отворить двери таинственного будущего. Воображение, захваченное видениями потустороннего мира, предоставляет свободу реализму повседневности, принятию истории, которую язычество отвергало. В самом деле, напомним, что языческий космос, не имевший начала и конца, пребывал во власти сил постоянно возрождавшихся. Угрозой страха быть проклятым когда–то потом, а не сейчас, визионер расширял границы каждого индивидуального воображения за пределы кошмара непрерывного возобновления — весна, лето, осень, зима, рождение, рост, жатва или набег, смерть — и видением необратимого линеарного времени внезапно разрушал языческий миф о вечном возвращении.

Пессимистическое видение, порожденное воображением мужчины, было обращено прежде всего к тем взрослым Детям, тем молодым до самой смерти людям, которые составляли меровингское общество. Людьми они были весьма Жестокими, а потому и воспринять могли только педагогику телесного наказания. Видение оптимистическое — плод воображения женщины, — адресовано другой публике и внушает Другие представления. Альдегунда, знатная молодая женщина, неоднократно отклонявшая предложения о браке, убедила родителей принять ее волю и основала в Мобёже монастырь где скончалась в 684 году. В монастыре у нее было двенадцать видений, о которых она поведала своим монахиням с целью их духовного воспитания. В то время как Баронт использовал страх языческого мышления перед космосом, Альдегунда задействовала сексуальное языческое воображение, чтобы разрешить его дилемму «деструкция — прокреация». А сделала она это, уподобив путь любящей души к Богу любовным отношениям между мужчиной и женщиной. В собственном стиле, несколько напоминающем «Песнь Песней», она очень точными выражениями в нескольких картинах описывает свои поиски возлюбленного Существа. Затем, в шестом видении, — пьянящий восторг встречи, и — после несказанного счастья — внезапную потерю Другого. Далее следует сцена мрачной ночи, в которой Альдегунда напрямую предвосхищает Терезу Авильскую, сцена, дающая ей повод описать невозможность любви и свое неизбежное поражение перед необычностью Другого. Сияющие миры, освещавшие ее монастырь, сменяют жажда, серость, печаль, неутолимый, как в раскаленной печи, жар и искушение отказаться от дальнейшего поиска. Потом, вдруг — встреча и окончательное воссоединение с небесным супругом, свободное приятие после страданий; первоначальный импульс трансформировался в приятие любимого: совсем не похожего на того, кто появлялся вначале. Этот оптимизм, на сей раз проецирующий земное на небесное, есть оптимизм довольно специфической педагогики, которая помещает внутрь брака то, что и было причиной его разрушения: любовную страсть. То, что вызывало страх, становится созидательным, при условии возвращения через смерть к самому себе, к своим же собственным стремлениям. Таким образом, это представление о браке самым радикальным образом отличается от прежнего. Баронту было достаточно использовать страх проклятия, чтобы заставить человека действовать и достичь спасения. Альдегонда обращает любовь–страсть в любовь к свободе, р ответ на другую любовь, которая спасает. Очевидно, нет необходимости уточнять, что подобная любовь была достоянием очень небольшой группы людей, если не сказать нескольких человек, но то, что их индивидуальные представления смогли расширить общее поле духовного опыта до таких пределов, доказывает, что восприятие христианства совершилось. Частная жизнь приобрела новое измерение — «мое», «личное» отношение к загробной жизни, «мои» окончательные спасение, гибель или расцвет.