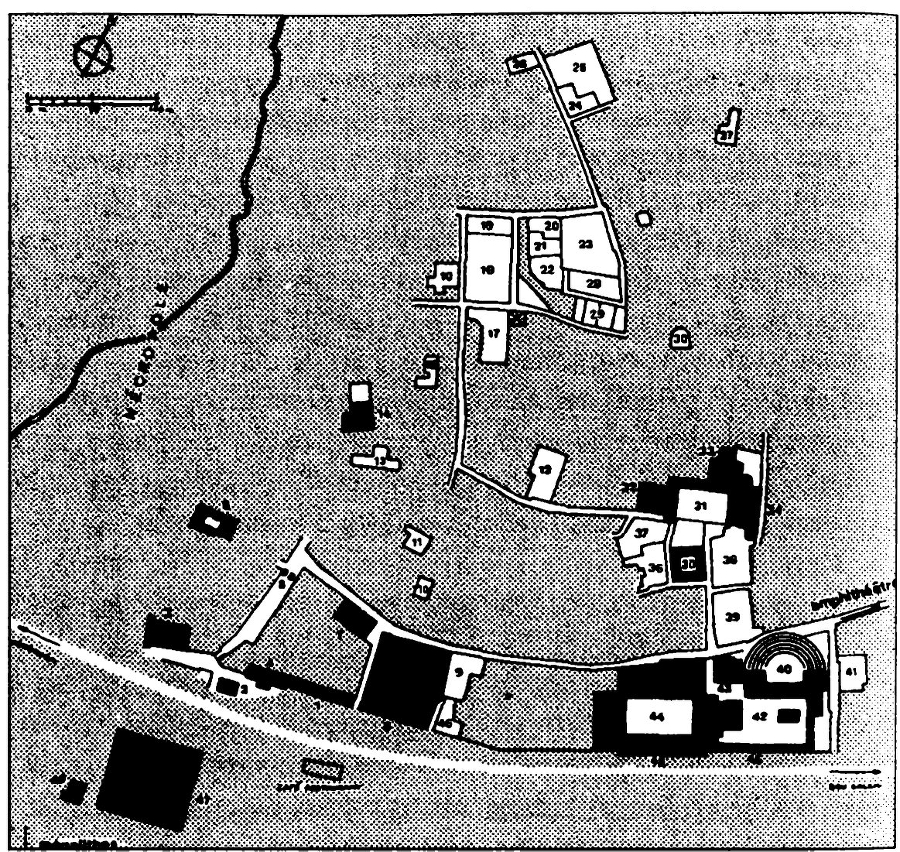

Рис. 4. Волюбилис, северо–восточный квартал (план Алье, Гольвена и Ленна. Rebuffat R. Le developpement urbain de Volubilis… // ВАС. 1965–1966)

Необходимо отметить и еще одно обстоятельство: всякая попытка вписать жилые здания в ткань города наталкивается на полное наше невежество: мы не знаем, как именно уличное пространство было связано с пространством жилым. Ни один фасад невозможно восстановить в его изначальном виде. Поэтому нам не известно ни количество проемов, выходивших на улицу, ни их размеры, ни принцип их расположения, ни, в большинстве случаев, те способы, которыми их принято было закрывать. Сведений о самых обычных повседневных практиках нам также катастрофически не хватает. Принято ли было окна закрывать или оставлять открытыми? Можно ли было посидеть у окна или на балконе? Украшались ли в праздничные дни фасады жилых зданий? И еще немалое количество не менее интересных вопросов относительно связей домашнего пространства с жизнью улицы по–прежнему остается без ответа, и тексты в данном случае красноречиво безмолвствуют.

Однако существует и такой момент, касающийся взаимосвязи публичных и частных пространств, который археологические источники все–таки могут прояснить. Речь идет о модусах взаимодействия этих пространств на уровне первого этажа, в тех случаях, когда их разделял не фасад, четко маркирующий границу, но портик как некая промежуточная зона. Эта архитектурная форма двойственна сама по себе: переходные пространства могут либо принадлежать сфере сугубо публичной, либо, напротив, совершенно определенным образом связываться со сферой приватной. Так, короткий портик перед главным входом в «Дом Сертия» в Тимгаде (рис. 19) составляет часть жилого здания, наружную часть которого он украшает. Напротив, когда пышные колоннады, возводимые в рамках масштабного градостроительного проекта, дублируют улицу, они, по сути, играют роль сугубо публичного пространства, что читается и в их архитектуре и в том, что они прежде всего предназначены для того, чтобы облегчать движение пешеходов по городу. Так подтверждается идея единства города, преодолевающего дробность частных пространств.

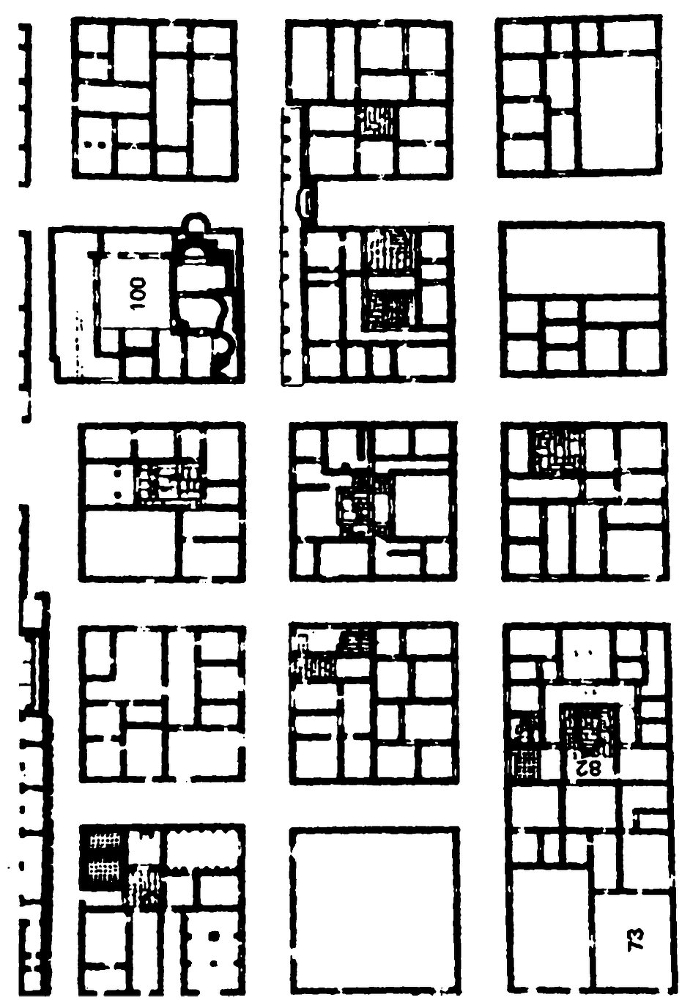

Рис. 5. Фрагмент плана колонии в Тимгаде (Boeswillwald Е., Ballu А., Cagnat R. Timgad, une cite africaine sous L’Empire romain. Paris, 1905. P. 337. Fig. 166). Первоначальная площадь включает 132 инсулы — квадратных участка со стороной примерно 20 метров. Достаточно часто можно отчетливо различить стены последующего деления, разграничивающего участок на несколько частей. Инсулы 73 и 82 были объединены за счет присоединения общего пространства улицы. Инсула 100 увеличена за счет захвата части уличного пространства.

Однако при ближайшем рассмотрении архитектура широких портиков, строившихся вдоль улиц, делает очевидной двойственность этих пространств. Их однородность в действительности никогда не была абсолютной, в том числе и на такой важной артерии, как decumanus maximus в Волюбилисе (рис. 4), где можно констатировать, к примеру, что перед «Домом подвигов Геракла» (рис. 25) ритм междуколонных промежутков меняется. Большие арки покоятся на девяти опорах, причем общая композиция очевидным образом связана с жилым помещением: справа от стен, которые изначально ограждали это последнее, еще более мощные опоры развернуты таким образом, чтобы поддерживать арки, перпендикулярные линии улицы. Так, чисто эстетически данное пространство связано со зданием, которое оно ограничивает. С функциональной же точки зрения это нарушение ритма вторично: оно не нарушает единства ансамбля и нисколько не препятствует использованию портика как части уличного пространства. Тем не менее Подобный двусмысленный статус, придаваемый публичному пространству, может быть следствием вполне прагматического умысла: на параллельной улице подобное же пространство было аннексировано владельцами «Дома Свиты Венеры», которых ничуть не заботило уличное движение (рис. 22: первый входной вестибюль VI и комната 19, служившая раздевалкой при домашних термах). Похожая операция, по всей видимости, была проделана в Куикуле в пользу «Дома Европы» (рис. 15): расширение, очевидно, в результате перестройки, части его комнат вплоть до мостовой большой cardo[44] разрывает портик, дублирующий эту магистраль. Колоннада остается на своем месте и со стороны не кажется захваченной полностью. Однако дробление портика, публичная функциональность которого коренится в непрерывности ограниченного колоннадой пространства, фактически превращает его в пристройку здания, окончательно интегрируя его в общий облик фасада.

Унитарность архитектуры

Что подразумевает данная формулировка? Безусловно, существуют специфические особенности жилищной архитектуры, отвечающие потребностям, которые она должна удовлетворять, однако решающей для ее понимания чертой является наличие тесных связей между общественными и частными сооружениями. Эти — очень давние — связи (между италийскими виллами республиканских времен и современными им публичными зданиями прослеживаются поразительные аналогии: вплоть до лексики, которую используют для их описания современники) не менее актуальны и в эпоху Империи. Они прослеживаются на уровне декора, прежде всего в мозаиках, причем не только в том, что один и тот же набор геометрических мотивов использовался для всех типов построек, но и в некоторых особых случаях, когда усложнение мотивов позволяет проследить влияние официального искусства на декор жилых помещений. Примером тому, как показал Ж. Пикар, может служить дом Азиния Руфа в Ачолле, где современная императорская мистика, в данном случае коммодовский жест Геракла, самым непосредственным образом повлияла на выбор декоративных сюжетов.[45] И в самом деле, мозаика триклиния иллюстрирует подвиги героя, изображая его самого в соответствии с типом, созданным в годы правления Коммода и известным по репрезентациям на монетах этого периода. Император посвятил своему любимому божеству статую, которая, очевидно, и явилась источником тем, воспроизведенных мозаичистом Ачоллы.

Рис. 6. Булла Регия (план А. Бруаза в кн.: Beschaouch A., Hanoune R., Thebert Y. Les Ruines de Bulla Regia. Rome, 1977. Fig. 3). 12: дом № 3 (см. рис. 27); 18–19: «Дом Охоты» (см. рис. 8: строго прямоугольный в плане участок резко отличается от других, имеющих менее правильную форму); 23: «Дом Рыбалки» (его западная граница расширена за счет улицы). Существование перистиля установлено в домах № 10, 11 (?), 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 36 и 37. Наличие частных купален зафиксировано в домах № 9, 18, 23, 25, 28 и 37 (?)

Это концептуальное единство не менее заметно и в самой архитектуре, во всех отраслях которой происходили подобные же эволюционные изменения. В поздней Римской империи и в жилых домах, и в общественно–значимых постройках зафиксирована тенденция к увеличению апсид, а также ко все более частому использованию арок, опирающихся на колонны вместо традиционного архитрава. Однородность архитектуры и декора зданий разного предназначения такова, что в отсутствие описаний бывает трудно установить принадлежность руин к тому или иному типу. Действительно, функциональные задачи публичных сооружений, будь то служебные помещения официальных лиц, здания, предназначенные для приема жителей города, либо резиденции коллегий и ассоциаций, игравших столь важную роль в общественной жизни, очень близки нуждам частного домовладения. Непрекращающиеся Дебаты исследователей по поводу частного или публичного характера некоторых построек весьма показательны для того сущностного единства, которое характеризует тогдашнюю архитектуру. в отдельных случаях эти споры позволили в конце концов найти правдоподобную интерпретацию. Так, например, предполагалось, что «Дом Асклепиэй» в Альтибуросе был предназначен для коллективного использования — просто в силу того размаха, с которым была возведена постройка. Присутствие в нем поздней мозаики, на которой фигурирует нечто вроде корзины с именем Асклепия, заставляло думать, что функции здания поменялись, и, вероятно, в связи с культом Эскулапа. Правильная интерпретация предмета, на котором написано имя (фактически, это агонистический венок, которым награждали победителя игр, проводившихся под покровительством Асклепия), опровергла эту гипотезу.[46] Дом никогда не переставал принадлежать частным владельцам, и именно один из них решил увековечить победу, одержанную в каком–то из многочисленных состязаний, проходивших по всему Средиземноморью (рис. 12).