…Весь день палило солнце. С утра безоблачное небо к вечеру стало заволакивать тучами. Река потемнела. В долину пополз туман. Белую полоску его катер разрывал, как ленточку финиша, много раз.

В сумерках, когда мы вошли в устье Ходынки, на западе блеснули зарницы. По левому берегу реки тянулось селение Ходы. Кстати, не многие из теперешних жителей села знают историю его названия. Между тем оно интересно. С давних пор удэгейцы приходили сюда ставить заездки — «ха». Проплывая по Хору, охотники, еще издали завидев рыбацкие сооружения, восклицали: «Хаудэ!» (заездок удэгейцев). Так постепенно люди привыкли называть устье неизвестной реки. Со временем слово претерпело изменения. Сначала был вытеснен звук «у», появилось «Хадэ», затем «э» превратилось в «ы». На некоторых картах еще можно встретить старое написание «Хады», но теперь слово обрусело настолько, что нередко его объясняют происхождением от глагола «ходить».

В Ходах живут сейчас лесорубы. Не много потребовалось времени для того, чтобы разгрузить халку. На берегу оказались помощники. Еще издали заслышав шум мотора, люди вышли к реке. Приход почтового глиссера или катера здесь всегда радостное событие. Сбежалась толпа ребятишек. Где-то на краю села оборвалась песня. Пока мы расчищали место для палаток, ставили антенны, разводили костер, участниками нашего новоселья оказались многие местные жители. Радиостанция привлекла немало народу. Хотя начальник экспедиции развернул ее с единственным намерением вызвать Гвасюги, пришлось настраиваться на хабаровскую волну. Все с удовольствием слушали последние новости.

На следующий день пришли баты. Сначала четыре, потом три и еще три. Громко разговаривая, удэгейцы высаживались на берег. Вскоре по всему берегу задымились костры. Поляна превратилась в живописный табор. Около каждой палатки вились дымокуры. Женщины, сидя на корточках перед костром, готовили обед, мужчины обстругивали шесты. Поблизости резвились их дети. Василий Кялундзюга только что вернулся с рыбной ловли и теперь угощал своих земляков ленками.

К вечеру пришел еще один бат. Колосовский удивился: зачем так много? Девяти батов было достаточно, чтобы разместить груз экспедиции, десятый предназначался для Ермаковых. Одиннадцатый, выходит, лишний? Колосовский подошел к батчику. Пожилой удэгеец Маяка, протягивая руку, здоровался со всеми по очереди.

— Я вниз иду жень-шень искать, — заявил он.

Вместе с женой Маяка отправлялся на поиски драгоценного корня по заданию сельпо. В Ходах они решили заночевать.

— Ах, вон что! — сообразил Колосовский. — Ну вот и прекрасно. Где наши художники? — спросил он кого-то из студентов. — Позовите сюда Шишкина и Высоцкого.

План был таков. Вместе с Маякой художники завтра поедут вниз до села Ударного, о котором так много было разговоров в пути. Им представляется возможность поработать неделю. За это время мы рассчитывали сделать все необходимое.

— Это, знаете ли, весьма заманчиво, — проговорил Шишкин после некоторого раздумья, — но как мы оттуда выберемся?

— Боитесь, как бы не остаться в тайге?

— Нет, но мы должны знать, чем располагаем. Кто повезет нас обратно? — возразил Высоцкий.

Колосовский не дал ему договорить:

— В вашем распоряжении будет бат.

— Ну, тогда другое дело, — весело подхватил Высоцкий.

Утром мы расстались.

Десять батов друг за дружкой потянулись вверх по реке. Замелькали белые шесты. Лес огласился звонкими голосами женщин, перекличкой детей, свистом, хохотом удэгейцев, следивших за тем, как собаки бросались вплавь, вслед за лодками, а потом, оставшись где-нибудь на заломе, скулили. В полдень ударил ливень. Все торопились пристать к берегу, укрыться от дождя. Последним причалил бат Ермаковых. Промокшие до нитки, оба они работали шестами, как заправские лодочники. Долголетняя служба в тайге приучила их пользоваться всеми видами транспорта.

— О, Федя! Твоя все равно удэгеец! Хорошо ходи, — восхищался старик Вакули спустя несколько минут, когда Федор Иванович присел с ним рядом на валежине.

— Да ну! — воскликнул Ермаков. — А вот Маруся не верит, — смеясь, кивнул он в сторону жены. — Маруся говорит, что она лучше умеет. Как тебе думай? — нарочито ломая речь, спросил он старика. — Папиросу хочешь, отец?

— Моя так думай. Его, Маруся, тоже немножко хорошо есть, — ответил старик с достоинством. Он взял папиросу, размял ее и набил табаком трубку.

Федор Иванович Ермаков был высок ростом, худощав. В его одежде городской стиль смешивался с таежным. Всем видам обуви он предпочитал в тайге удэгейские улы, зимой ходил в унтах. Он мог надеть ватную телогрейку и фетровую шляпу. Очки придавали ему солидность, на которую трудно рассчитывать в двадцать пять лет.

Удэгейцы любили Ермакова за веселый нрав и в общении с ним находили удовольствие. Он же, зная их отзывчивость на шутку, не упускал случая посмеяться.

— Га! — крикнул вдруг Ермаков. — Поехали! Га! — еще раз повторил он удэгейское восклицание, означающее: «Идем! Поехали!» — и стал собирать шесты.

Через несколько часов мы достигли удэгейской заимки. До Гвасюгов было недалеко. Отсюда можно было итти через тайгу. Почти все члены экспедиции сошли на берег и, доверяясь лесной тропе, гуськом зашагали в стойбище. Лес еще не успел отряхнуться после дождя. Стоило пробежаться ветру по глухо сомкнутым вершинам, как сверху начинали падать частые капли. На тропе держалась вода. Трудно было итти, не задевая мокрых кустов. На весь лес хором пилили сойки, предвещая непогоду. Казалось, тропе не будет конца. И вдруг слева появилась изгородь, потом избушка, другая.

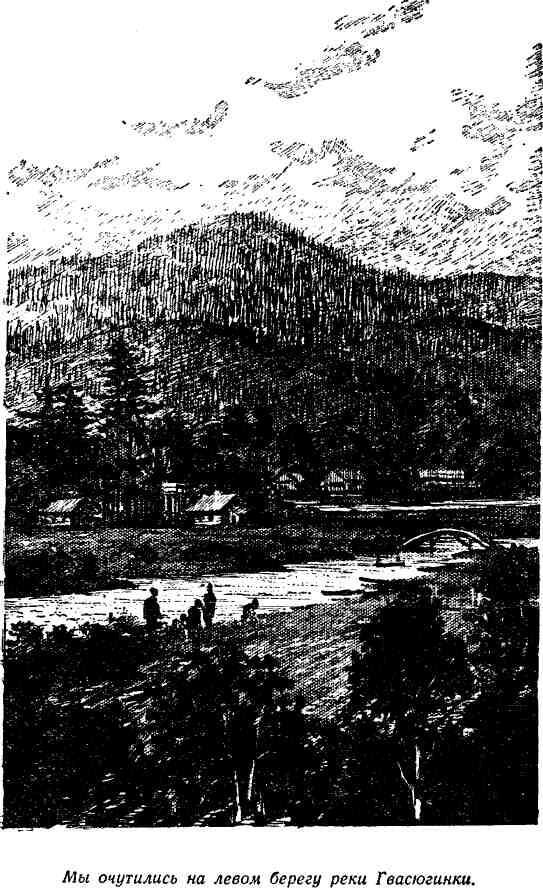

Мы очутились на левом берегу реки Гвасюгинки. Гвасюги по-удэгейски значит — протоки. Здесь было до десятка домов с традиционными удэгейскими амбарчиками на сваях. Кстати сказать, сваи эти теперь удэгейцы уже вкапывают в землю, забыв о старом обычае строить амбарчики (цзали) на живых деревьях, которые надо было сначала отыскать в таком сочетании, чтобы они составили две пары, затем срубить на высоте двух метров от комля и тогда уже возводить это любопытное сооружение, напоминающее сказочную избушку на курьих ножках.

На правом берегу — основная часть села. Чувство недоумения возникает всякий раз при виде такого расположения. Кроме того, что люди расселились по обеим сторонам протоки, они еще построили дома на острове, между протокой и горной речкой Були, через которую перекинут горбатый деревянный мост. Через Гвасюгинку нет никаких переходов, так что люди иногда по нескольку раз в день переправляются туда и обратно на батах или оморочках. Впрочем, это мало стесняет их. Даже дети свободно чувствуют себя на воде, ловко орудуя шестами.

Едва мы показались на берегу и еще не успели подать знак, чтобы нам помогли переправиться, как из-за островка уже показались две оморочки. Загорелые удэгейские мальчики охотно предлагают свои услуги в качестве перевозчиков. Пока мы переправлялись в шатких челнах, с опаской поглядывая на быструю воду, около магазина по ту сторону реки стал собираться народ. Здесь я увидела своих старых знакомых. Раскуривая трубки, охотники беседовали. В их негромкой и певучей речи то и дело слышалось: «луса» (русский), «экспедиция».

— Багдыфи! Багдыфи! — повторяли они свои приветствия, пожимая нам руки.

Шумно стало на берегу. Вот идет Амула, превосходная охотница, во время войны не раз ходившая по рекам добывать соболей. Она в черном шелковом платье. На груди выделяется медаль «За доблестный труд». Опираясь на палочку, шагает вслед за ней секретарь комсомольской организации, здешний избач Хохоли. Всегда спокойное, слегка бледное лицо его выражает почти детскую радость.

— Здравствуйте! — по-русски говорит он здороваясь. — Ждем вас давно. Джанси Батович сегодня вспоминал, беспокоился.

По мосту шагает молодой удэгеец Зинцай. Он в национальном костюме. Бархатная тэга[5], расшитая орнаментом на подоле, на рукавах и круглом воротнике, легкие лосевые туфли, опушенные мехом выдры, и нарядные чулки, на четверть не доходящие до колен, — весь этот подчеркнуто праздничный вид выделяет его среди окружающих. Зинцай недавно демобилизовался из армии.