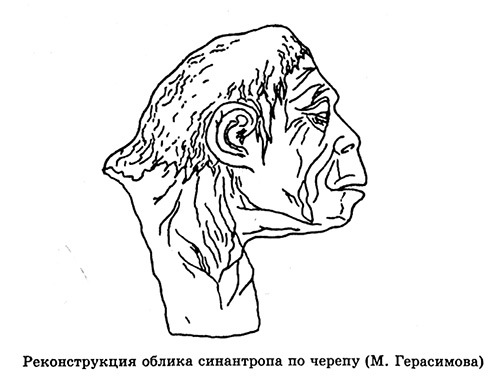

Порядка 4/5 всей истории люди не умели целенаправленно пользоваться огнем, хотя догадались, что его можно применять для личных нужд, порядка 500–800 тыс. лет назад. Лишь 400 тыс. лет назад синантропы впервые, насколько позволяют судить находки, догадались подбирать угли на пожарище и долгое время хранить их в каменных очагах внутри пещер. Огонь раздувался из тлеющих углей, а после поддерживался хворостом и сухой листвой. Постепенно человек стал сознательно искать места пожарищ и ударов молнии, чтобы подбирать там раскаленные уголья. Каждое горящее дерево было для первобытного человека настоящим сокровищем, т. к. давало много огня.

Добывать же огонь самостоятельно, путем трения, человек в ту пору не умел. Даже жившие 80–100 тыс. лет назад неандертальцы, прямые предшественники современного человека, не знали техники добывания огня. Оттого они не смогли продвинуться далеко на север в эпоху оледенения и под влиянием суровых климатических условий быстро вытеснены кроманьонцами, находившимися на более высокой стадии развития.

Кроманьонцы определенно знали, как добывать огонь, и могли получить его с помощью кремня или дощечек в любое время. Но при этом предпочитали поддерживать постоянный огонь в каменных очагах. Оттого эти люди селились у самой кромки древнего ледника. Широкое применение огня позволило первобытным земледельцам расчищать обширные пространства леса под пашни. Поселяне выжигали участок леса, перемешивали золу с почвой как удобрение и засеивали очищенное пространство дикими злаками и прочими прообразами современных культурных растений.

Наиболее значимым результатом применения огня стала выплавка металлов. Сначала первобытный человек освоил технику работы с медью, которую легче всего обрабатывать. Применение меди положило конец каменному веку и предшествовало векам металлов. Оттого этот сравнительно короткий период человеческой истории получил название меднокаменного века. Затем последовало освоение бронзы, наступил бронзовый век (4–5 тыс. лет назад).

Многие народы на протяжении меднокаменного и бронзового веков применяли еще и золото, однако обработка этого металла не была уже столь революционной. Гораздо более важным событием стало применение железа. Железный век наступил 2,5–3 тыс. лет назад, в период, когда древние кузнецы научились «подкармливать» огонь кислородом, применяя мехи для раздувания жара. Получение высоких температур дало нашим предкам возможность применять для своих нужд наиболее доступный, ковкий и удобный металл, каковым является железо.

2. Самые выдающиеся достижения классической механики

В наши дни классическую механику связывают с именем великого английского физика XVII в. И. Ньютона, и даже называют ее «ньютоновой» механикой. Однако многие законы и положения классической механики были выдвинуты задолго до рождения выдающегося ученого. Ньютон же своей деятельностью и открытиями подытожил достижения своих предшественников. Любопытно, что и в последующее время развитие механики не превратилось в слепое комментирование сочинений Ньютона. Напротив, наука значительно расширила свои границы и обогатилась новыми открытиями. О наиболее примечательных «неньютоновских» открытиях и изобретениях механики, совершенных за всю ее историю, рассказано в настоящей главы.

Поиски точки опоры

Когда великий сиракузский геометр и изобретатель Архимед открыл закон рычага, он восторженно воскликнул: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Великое открытие сегодня кажется весьма скромным, однако оно явилось первой точно выполненной и научно обоснованной формулировкой знаменитого «золотого правила» механики. Благодаря открытию закона рычага физика продвинулась значительно вперед.

«Золотое правило» механики

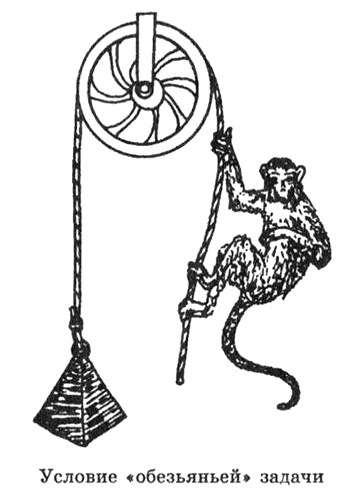

Автор замечательной сказки «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролл не был писателем в полном смысле этого слова, а занимался тем, что преподавал математику в Оксфорде. Однажды он предложил своим студентам задачу, которая получила впоследствии название «обезьяньей». Почти все студенты дали самые разные, однако, неправильные ответы на нее. По условию задачи, через колесо блока перекинута веревка. На одной ее части висит обезьяна, другая часть уравновешена гирей. Требуется определить, куда сдвинется груз (и сдвинется ли вообще), если обезьяна поползет по веревке вверх.

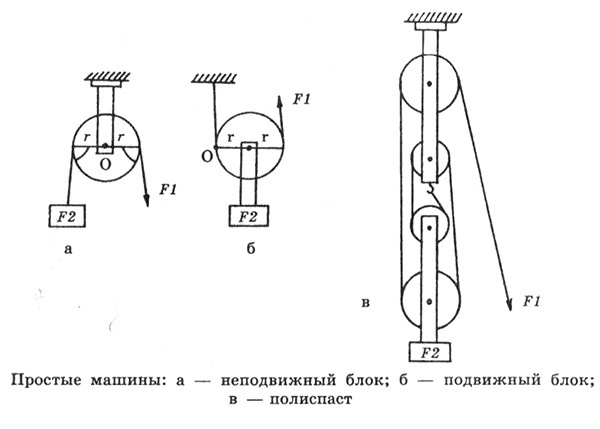

Правильным ответом будет утверждение, что гиря тоже начнет подниматься. Ведь веревка под лапами обезьяны сдвигается вниз, а следовательно, груз увлекается наверх. А на первый взгляд может показаться, будто гиря опускается вниз. Конечно, нетрудно сделать так, чтобы обезьяна поднималась вверх, а гиря при этом опускалась. Для этого самой обезьяне вообще не требуется двигаться. Вполне достаточно утяжелить гирю и нарушить тем самым равновесие на блоке. Тяжелая гиря потянет вниз, а обезьяна станет подниматься. Блок является т. н. простым механизмом (простой машиной). Конечно, для физики это крайне простое, если не сказать примитивное, устройство. Но в действительности он не так уж и прост. Существуют разновидности блоков — подвижный и неподвижный, а также системы блоков, полиспаст, наклонная плоскость, винт, клин, рычаг.

Важнейшим свойством этих простых механизмов является их способность восстанавливать и поддерживать равновесие тел за счет приложенных сил. Поскольку равновесие означает баланс сил, то назначение простых машин заключается в изменении направления или величины затрачиваемых сил при сохранении постоянной работы.

Чтобы познакомиться с возможностями простых машин, рассмотрим две нехитрые системы неподвижных блоков. Представим себе, что человек пытается с помощью системы из двух блоков — неподвижного и подвесного — поддержать себя и подвесную платформу, т. е. уравновесить собственный вес и вес платформы посредством мускульной силы. При этом подвесной блок, на который воздействует мускулатурой человек, связан с канатом, перекинутым через неподвижный блок. Возможно ли это?

В принципе такое явление вполне допустимо. В системе взаимодействуют несколько сил — вес человека, вес платформы, а также силы натяжения отрезков каната. Представим, что система уже находится в равновесии, и выясним условия такого состояния. Отрезки каната, перекинутого через подвесной блок, натянуты с одинаковой силой, поскольку являются продолжением одного каната. То же самое можно сказать и про концы каната, перекинутого через неподвижный блок.

С каждого блока спускается по отрезку от каждого из канатов, подсоединенному к платформе. На эти два отрезка действуют ее вес и вес человека, которые мы буквенно обозначим P и P’. Так как в системе установлен баланс сил, то сумма весов P и P’ уравновешена силами натяжения. Примем за F силу натяжения, приходящуюся на скрепленный с платформой отрезок, относящийся к подвесному блоку. Тогда эта сила равняется мускульной силе человека. А сила натяжения в закрепленном отрезке неподвижного блока будет численно равна сумме двух этих сил, т. е. 2F. Таким образом, результирующая сила натяжения равна 3F.

Сила человека была утроена системой блоков! Если система пребывает в равновесии, то суммы противонаправленных сил количественно равны. Сложив вес человека и платформы, мы получим величину, равную учетверенной силе человека. Запишем это в виде уравнения:

где P’ — вес человека, а P — вес человека, а P — вес платформы. Физически крепкий мужчина способен удержать вес, равный собственному:

Если справедливо предположить, что все усилия нашего воображаемого человека на платформе идут на удержание собственного веса, то получается, что ее вес равняется удвоенной силе человека: