Дальнейшие достижения оптики связаны с именем немецкого астронома И. Кеплера. Он попытался сформулировать закон преломления и построил теорию движения световых лучей в оптическом приборе. Кеплер в 1604 г. провозгласил, что каждой точке предмета соответствует только одна точка изображения, которое попадает в глаз наблюдателя. Опираясь на этот принцип, ученый геометрически восстановил ход световых лучей в разных оптических приборах.

Причем под последними ученый понимал и хрусталик глаза, и линзу, и систему линз, и зеркало. Когда законы построения изображения в оптических приборах были в целом сформулированы, Кеплер разбирает работу зрительных трубок, в частности телескопов. К этим исследованиям он приступает в 1611 г., уже после того, как Галилей провел свои наблюдения.

Однако предложенный Кеплером телескоп, получивший название трубы Кеплера, оказался гораздо удачнее галилеевой трубы. Попутно немецкий ученый ввел в науку термины «фокус» и «оптическая ось». Отталкиваясь от выводов Кеплера, Снеллиус и Декарт в 1630-х гг. уточнили закон преломления света, завершив тем самым становление науки.

Благодаря трудам Кеплера были объединены и сформулированы более четко известные прежде законы света, открыты новые законы, создан фундамент для дальнейшего развития оптической науки. Причем теперь оптика развивалась сразу в нескольких направлениях. Прежнее изучение методами геометрии было дополнено экспериментальными исследованиями при помощи линз, зеркал и прочих оптических приборов. А также внутри оптики зародилось прикладное направление, занятое проектированием и расчетом наблюдательных устройств с системой стекол — телескопов и микроскопов.

Изобретение микроскопа и телескопа

Первым оптическим прибором был, как ни странно, микроскоп. Его сконструировал в 1590 г. голландский изобретатель З. Янсен. К сожалению, про это открытие надолго забыли. Гораздо больший интерес вызвала оптическая (зрительная) труба. Ее пытался создать еще Л. да Винчи в начале XVI в., но об этих попытках сведений не сохранилось. Поэтому создателем подзорной трубы считается Г. Липперсгейм, который в 1608 г. впервые применил линзы в «волшебной трубке» для наблюдения за удаленными объектами. Это изобретение не прошло незамеченным, оно обратило на себя внимание великого итальянского физика и астронома Г. Галилея.

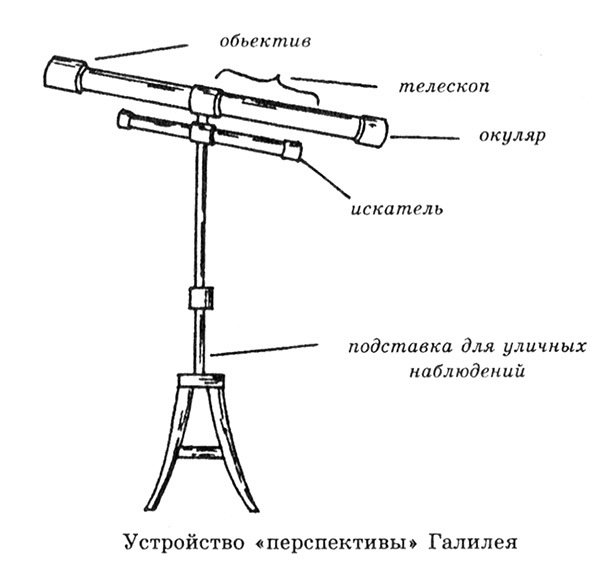

Уже в следующем году Галилей собирает собственную, усовершенствованную зрительную трубу и в августе 1609 г. демонстрирует устройство главе Венецианской республики — венецианскому дожу, чтобы заручиться его поддержкой в своих научных изысканиях. Дож счел изобретение полезным для военно-морского флота, а потому дал согласие на дальнейшие работы. Галилей же направляет свою трубку на небо и совершает массу астрономических открытий.

Поразительные открытия позволяют ученому утверждать, что Земля является рядовой планетой Солнечной системы. Свое творение Галилей именовал по-латыни просто «окуляром». Лишь спустя какое-то время после опубликования Галилеем результатов наблюдений с помощью «окуляра» в «Звездном вестнике» (1610 г.) на свет появилось современное название прибора. Филолог Демесиани нарек зрительную трубу для астрономических исследований телескопом, что в переводе с греческого означает «смотрю в даль».

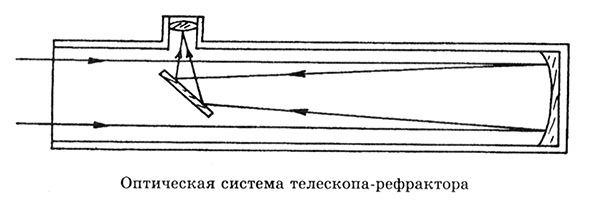

Этот первый телескоп был рефрактором, т. е. в переводе с латыни «преломляющим», поскольку его оптическая система состояла из преломляющих световые лучи линз. Выпуклая линза объектива имела диаметр 53 мм и давала 30-кратное увеличение, что на порядок превосходит мощность всех зрительных труб той эпохи. Длина трубы насчитывала 124,5 см. С тех пор конструкция телескопов непрерывно совершенствовалась.

Основатель современной геометрической оптики, немецкий астроном и математик И. Кеплер усовершенствовал окуляр. Ученый избрал для отверстия окуляра двояковыпуклую линзу, и это в дальнейшем позволило применять телескопическую технику не только и не столько для наблюдений, сколько для измерений. Первый телескоп-рефлектор (дословно «отражатель») с зеркальцем в качестве собирающего свет устройства построил в XVI в. И. Ньютон.

Что касается микроскопа, то его новым создателем был опять-таки Галилей. Ученый перевернул свою зрительную трубу, а точнее, изменил конструкцию, приспособив ее для наблюдения за малыми объектами. Галилей с увлечением описывал открывшийся ему при увеличении облик мух, блох и прочих насекомых. Но и на сей раз микроскоп никого не заинтересовал, поскольку уровень биологической науки был недостаточно высок, чтобы у ученых-естественников возникла потребность в применении техники. Натуралисты в то время вообще не могли предположить, что же можно изучать в живой природе посредством физических приборов.

Но проходит немногим более полвека, и ситуация в корне меняется. Английский оптик P. Гук усовершенствовал трехлинзовый микроскоп и с его помощью открыл в 1665 г. существование клеток. В 1675 г. голландский естествоиспытатель А. Левенгук собственными силами создает это замечательное устройство и открывает инфузорию. Впоследствии Левенгук обнаружил немало других занятных «зверьков» (аниманкулов) — разнообразных бактерий. Кроме того, биолог открыл эритроциты (красные кровяные тельца) и сперматозоиды.

Ученый занимался усовершенствованием микроскопов и всего изготовил порядка 400 моделей. Его творение стало общепризнанным символом биологической науки. Современные оптические микроскопы, применяемые в медицине, микробиологии и прочих биологических науках, являются гораздо более сложными устройствами, обладающими значительным увеличением. Их оптическая система, тем не менее, по-прежнему состоит из окуляра и объектива. Зрительная трубка, несущая в себе линзы, называется тубусом. Тубус крепится на тубусодержателе, устройство которого допускает вертикальные движения тубуса для достижения фокусировки.

Дальнейшая судьба оптических изобретений удивительна. Самым примечательным событием за всю историю конструирования телескопов следует назвать необычную технологическую конкуренцию между рефлекторами и рефракторами, затянувшуюся вплоть до XX в. Когда в начале XVIII столетия и компактные, и огромные универсальные рефлекторы, казалось бы, полностью потеснили рефракторные телескопы, вскрылись многочисленные недостатки зеркал. Зеркала тускнеют, их изготовление очень дорого, кроме того, стекла часто ломаются под тяжестью собственного веса.

В начале второй половины XVIII в., после получения в 1758 г. новых сортов стекол, в астрономии наступил период двухлинзовых объективов. Первый из них, т. н. объектив-ахромат, был построен англичанином Дж. Доллондом, отчего многие модели объективов этого типа получили название доллондовых труб. По прошествии некоторого времени рефрактор был усовершенствован немецким астрономом Й. Фраунгофером.

Фраунгоферовские телескопы в XIX в. становятся главным инструментом астрономов. И только со второй половины XIX в. зеркальные телескопы вновь занимают прежние позиции. Полностью они не вытеснили рефракторы и по сей день, однако являются наиболее значимыми инструментами ученых. Зеркальные системы в наше время главенствуют в науке. Учеными строятся рефлекторы со все большим размером зеркала.

Самое большое цельное зеркало установлено на телескопе Зеленчукской обсерватории в Ставрополье. Его диаметр составляет 6 м. Гораздо крупнее сборные большие зеркала, составляемые из маленьких. Два телескопа Кека, установленные на Гавайях, представляют собой спаренную оптическую систему и имеют общее на двоих зеркало диаметром 85 м. Истинные размеры зеркал в этой системе составляют всего 1,8 м. Малые зеркала числом 36 объединяются в одно 10-метровое зеркало, установленное на одном телескопе. На втором установлено точно такое же. Расстояние между телескопами равно 85 м. Компьютер объединяет оба телескопа в один с гигантской, 85-метровой базой.