8. Строение вещества

Великий греческий мудрец Сократ (V–IV вв. до н. э.), подчеркивая ограниченность человеческих знаний, некогда сокрушенно восклицал: «Я знаю, что я ничего не знаю». Спустя почти 200 лет после того, как была произнесена эта ставшая крылатой фраза, на нее откликнулся эпикуреец Метродор: «Л я даже этого не знаю!». Сходным образом можно охарактеризовать ситуацию, сложившуюся в той области физики, которая занимается изучением элементарного строения материи. Мы все еще очень мало знаем о мире частиц, слагающих вещество. Однако то немногое, что нам удалось установить, убеждает — иногда полезно забывать о невежестве и вести поиск наперекор обстоятельствам.

Электрон неисчерпаем

История открытия атома хорошо известна. Примерно 3200 лет назад финикийский мудрец Мох Сидонский предположил существование мельчайших частиц, слагающих материю. В V в. до н. э. это учение возрождают греческие натурфилософы Левкипп и Демокрит, присвоившие атому его современное название, означающее «неделимый». Их точка зрения возобладала в науке. Это история изучения элементарных частиц известна многим. Однако есть и другая история, тесно связанная с открытием электрона.

Благодаря этому открытию физики пришли к выводу о делимости атома, неисчерпаемости материи, обнаружили много новых элементарных частиц, а главное — сумели описать строение атомов и, исходя из этих представлений, объяснить их свойства. Таким образом, подлинное открытие мира мельчайших частиц состоялось лишь тогда, когда было установлено существование электрона и определено его положение в атоме.

Открытие электрона

Первым понял, что электрический заряд нельзя дробить бесконечно, французский физик Ш. Кулон. А Б. Франклин выдвинул гипотезу о существовании электрических частиц. Когда в 1860-е гг. учение о молекулах и атомах (кинетическая теория) возобладало в науке, ученые задумались о том, действительно ли существуют электрические частицы. Учение об электричестве долгое время обходилось без понятия электрона.

Существенный сдвиг в теории произошел только после работ М. Фарадея. Опираясь на них, Дж. Максвелл пришел к выводу о существовании в природе электромагнитного поля. В 1881 г., следуя теории Фарадея, другой физик, англичанин Стоней вычислил величину элементарного электрического заряда. Но ученые не могли предположить, что электрон имеет меньшие размеры, чем атом, считавшийся единицей строения вещества.

Открытие электрона состоялось в 1897 г. К нему науку подвел, как ни странно, газовый разряд. Изучение электричества началось с наблюдения за молниями — типичными искровыми разрядами в атмосфере. Помимо молний существуют и другие виды электрических разрядов в газах: коронные, дуговые, тлеющие разряды. Коронные наиболее впечатляют. Они были известны с давних времен под названием огней Святого Эльма. Эти огни вспыхивали с приближением грозы на шпилях башен и мачтах кораблей. Атмосферное электричество стекало на острый предмет и ионизировало воздух, вызывая его свечение.

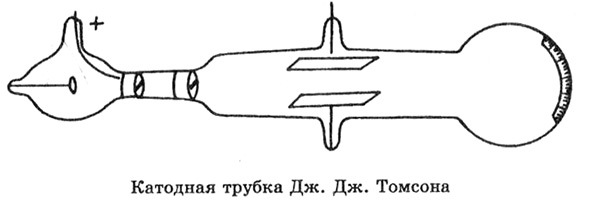

Молния тоже стремится попасть в какой-то предмет, но она не стекает, а проскакивает искрой, несущей колоссальный заряд. Кстати, то, что люди называют ударом молнии, представляет собой очередь из 10–20 сильнейших разрядов, движущихся по электрическому каналу (стримеру) один за другим. Для человеческого глаза они сливаются в единую вспышку. Англичанин Дж. Дж. Томсон открыл электрон, изучая особый вид разряда — катодные лучи.

Они являются сфокусированным в пучок потоком электронов в газе и образуются при самостоятельном газовом разряде. Плотность газа очень низка, его давление не должно превышать 0,01 мм рт. ст. Такой пучок электронов можно получить в катодной трубке, устроенной примерно так же, как и кинескоп телевизора. Электроны срываются с холодного катода (отрицательного электрода) трубки и попадают на экран с люминофором. Встроенные в трубку магниты и заряженные пластинки отклоняют своими полями, магнитным и электрическим, электронный луч.

Смещение луча можно измерить по изменению положения светлого пятна на экране люминофора, а отсюда уже найти энергию пучка и провести остальные замеры. Томсон догадывался, что катодные лучи представляют собой поток частиц, но отказывался в это поверить. И только после длительных замеров он был вынужден признать существование электрона. Эта элементарная частица имеет массу, в 1000 раз меньшую массы атома водорода, самого легкого из всех атомов.

Томсон создал первую модель атома, в которой маленькие заряженные шарики-электроны были погружены внутрь положительно заряженного ядра. Физики, признав существование заряженной частицы, склонялись к убеждению, что электрон есть крупица вещества, на поверхности которой находится элементарный заряд. Эксперименты, однако, не подтвердили этих догадок. Оказалось, что электрон и есть заряд, а не вещество, покрытое зарядом. Это единичный заряд, который ведет себя, как частица.

Масса электрона — это не вес вещества. В данном случае речь идет об электромагнитной массе, зависящей от скорости частицы. Само вещество оказалось совокупностью зарядов — положительных и отрицательных. В дальнейшем было установлено, что электрон, как и свет, имеет корпускулярно-волновую природу. То есть наши тела не являются чем-то твердым и плотным, а представляют собой набор электромагнитных волн и зарядов. Наука оказалась не готовой адекватно воспринять открытие необыкновенных свойств материи. Математик и физик А. Пуанкаре называл такое состояние в физике «кризисом науки».

Преодолеть этот кризис удалось во многом благодаря дальнейшим исследованиям электрона, оказавшегося поистине неисчерпаемым. Во-первых, физикам предстояло открыть истинное строение атома. Модель Томсона была неверной, взамен нее японский ученый Нагаока предложил в 1903–1904 г. планетарную модель, усовершенствованную в 1910 г. Э. Резерфордом. Она используется и сейчас в популярной литературе для описания строения атома.

В центре атома находится огромное заряженное положительно ядро. Оно состоит из протонов и нейтронов. Протоны несут положительный заряд, тогда как нейтроны никак не заряжены. Положительный заряд притягивает к себе отрицательные частицы — электроны, которые под действием электромагнитного притяжения обращаются вокруг ядра по орбитам так же, как планеты движутся вокруг Солнца в космосе. Атом водорода — простейший из всех остальных, он состоит из одного протона и одного электрона.

Планетарная модель потрясла многих мыслителей и ученых. Сходство между ничтожной частицей и Вселенной было невероятным. Тогда поэт В. Брюсов, поддаваясь всеобщему настроению, написал мечтательные строки: «Быть может эти электроны — миры, где пять материков…». На самом деле внутри атома не может быть второй Вселенной и другой цивилизации. Дело в том, что количества внутриатомных сил и превращений недостаточно для того, чтобы повторить разнообразие явлений природы в настоящей Вселенной.

Возвращаясь от фантазий к реальности, заметим, что электрический заряд каждого атома в целом нейтрален, т. к. положительный заряд ядра уравновешивается отрицательным зарядом электронов. Избыток электронов превращает атом в отрицательно заряженный ион (катион), а недостаток этих частиц — в положительно заряженный ион (анион). Эта модель, однако, сильно упрощена и многого не объясняет. Противоречия удалось разрешить ученику Резерфорда, датскому физику Н. Бору, построившему квантовую модель атома. Открытие квантования электронных орбит считается одним из крупнейших достижений физики XX в. Оттого на рисунке — послании внеземной цивилизации, помещенном на борту американских автоматических станций «Пионеров», схематически отображено квантовое строение электронной оболочки атома. Модель занимает большую часть рисунка, потесняя схему Солнечной системы, строение молекулы водорода и даже изображение мужчины и женщины как двух равных представителей нашего вида — Человека разумного. Если космическое послание найдет своего адресата, то инопланетяне узнают о высоком уровне наших физических представлений.