О «масочной» поэзии Николая Олейникова написано немало. Его кинорецензия на «Безбожницу» Сесиля Де Милля позволяет добавить к уже выявленным маскам еще одну — маску изощренного советского демагога, за которой прячется лицо умного, здравомыслящего человека с хорошим вкусом.

Екатерина Лямина

ИЗ КОММЕНТАРИЯ К «ДОМИКУ В КОЛОМНЕ»:

О НЕКОТОРЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ФАБУЛЫ

Предлагаемая заметка — небольшая иллюстрация к выдвинутому в одной из недавних работ тезису о характерной для всех структурных и смысловых уровней «Домика в Коломне» (далее: ДвК) осциллирующей двойственности[397]. Ею, в частности, отмечены и развитие действия, и визуальная составляющая — связанные, как будет показано ниже, довольно тесно.

Уложенная в несколько дней[398] фабула:

«стряпуха Фекла» умирает «в ночь пред Рождеством» > «после» вдова решает, «что два, три дня — не доле — / Жить можно без кухарки» > в тот же вечер в доме появляется Мавруша > «проходит день, другой» > «поутру, в воскресенье, мать и дочь / Пошли к обедне» > не дослушав ее, вдова возвращается домой и своим появлением оканчивает фабульную часть поэмы —

при бесспорном динамизме и стремительной развязке (приход матери «в лачужку», ее падение без чувств и бегство псевдокухарки — события десяти строк, распределенных между октавами XXXV и XXXVI, продолжаются не долее минуты-полутора) содержит как отрезки относительно ровного течения, впрочем до предела насыщенные (скажем, строфа XXXII, описывающая «профессиональную деятельность» Мавруши), так и моменты ретардации[399].

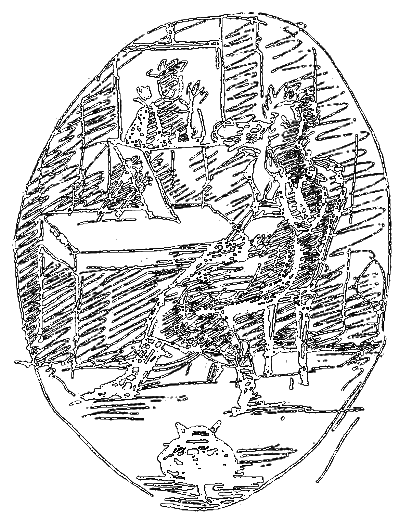

В известном рисунке автора к ДвК (см. илл. 1) зафиксирован один из таких моментов. Точнее, со свойственной Пушкину экономией художественных средств, здесь сведены три ретардации, возникающие в линии каждого из трех героев поэмы. Кухарка, уверенная, что обе хозяйки слушают обедню, занимается бритьем. Она расположилась за столиком с известной долей непринужденности — во всяком случае, откинувшись на спинку стула, а не подавшись вперед, чего можно было бы ожидать, если бы бритье совершалось лихорадочно, впопыхах (ср. указание в тексте: «Пред зеркальцем Параши[400], чинно сидя»), — и еще не видит, что за ней наблюдают. Но неведению суждено продолжаться считанные доли секунды, ибо вдова, увидев, что происходит, уже то ли воздела в ужасе руки, то ли всплеснула ими (она запечатлена в некоем «гибридном» полудвижении: для «воздевания» локти ее недостаточно подняты, а для «всплескивания» не хватает соединенных ладоней[401]), и с ее уст вот-вот слетит «Ах, ах!». Кот замер в позе покоя, однако хвост, протянутый по полу (а не обвитый, что было бы более характерно, вокруг тела), возможно, свидетельствует, что в следующий миг положение его обладателя резко изменится.

Илл. 1.

По иллюстрации не вполне ясно, из какой точки вдова смотрит на Маврушу: в строфе XXXV она сначала заглядывает в кухню, затем бросается «к себе в покой», т. е. видит бреющуюся кухарку из двери своей комнаты. В таком случае прямоугольник на стене — зеркало, в кагором отразилась замершая на пороге хозяйка. Но если это зеркало, зачем кухарке еще одно, настольное? К тому же бриться, надо думать, удобней у окна, откуда падает свет (героини отправились в церковь «поутру»). Значит, перед нами окно (перпендикулярное пересечение линий в верхней части иллюстрации в принципе можно счесть оконным переплетом) и у него, со стороны улицы, застыла вдова (поставив локти на подоконник?) — но это не согласуется с поэмой. Возможно, рисунок предшествовал тексту.

Фабула с очевидностью, рельефно выделяется на временном фоне «большей длительности», образованном повседневной жизнью «вдовы и дочери». Локус ее протекания — «домик» в «мирной Коломне», «у Покрова». Это сфера уюта — концентрированного и на первый взгляд стабильного (в том числе за счет перечисления, с акцентом на глагольные формы несовершенного вида, привычных занятий героинь: от «варилась гречневая каша» и «днем <…> чулок вязала», «а вечером <…> раскладывала карты и гадала» до «бывало, мать давным-давно храпела, а дочка — на луну еще смотрела»), скромного, замкнутого и в то же время хрупкого. Единство названных признаков обеспечивается разветвленным семантическим полем слова «домик».

При этом, что существенно для фабулы, в ДвК обиталище героинь оказывается проницаемо для внешнего мира и тесно сообщается с ним — не только естественным образом, за счет окон и дверей («Летом до ночи растворено Все было в доме»), но и за счет чрезвычайно интенсивного присутствия Параши как внутри, так и снаружи («Всем домом правила одна Параша»; «Дочь, между тем, весь обегала дом, То у окна, то на дворе мелькала, И кто бы ни проехал иль ни шел, Всех успевала видеть (зоркий пол!)»[402], а также: «… пред ее окном Все ж ездили гвардейцы черноусы, И девушка прельщать умела их»). Ср. еще продолжительную отлучку молодой хозяйки зимним вечером: «Вдова ждала Парашу долго <…> было поздно, когда Параша тихо к ней вошла».

Очерченная «закрытость/открытость» домика изоморфна парадоксальному статусу и репутации самой Коломны — патриархального лимитрофа, расположенного, однако, практически в центре столицы и пронизанного импульсами ее жизни. Отсылая за более развернутыми соображениями по этому поводу к статье, упомянутой в сноске 1[403], здесь ограничимся единственным примером: вплоть до XXVII строфы ДвК не содержит ни одного дополнительного топонима в качестве указания на то, что действие происходит в Петербурге. Иными словами (если оставлять в стороне тот факт, что к моменту публикации поэмы Пушкин давно воспринимался как столичный житель), читатели, которые сразу не опознавали заглавие как специфически петербургскую реалию с сопутствующим ей шлейфом ассоциаций, вообще могли до поры до времени считать, что речь идет о старинном уездном городе Московской губернии. На этот эффект работает и входящая в ассоциативный ореол петербургской Коломны провинциальность: «Ночь над мирною Коломной Тиха отменно»; «люблю летать <…> в Коломну, к Покрову — и в воскресенье Там слушать русское богослуженье». Размытость снимается постепенно: отчасти рассказом о графине, прихожанке Покровской церкви, затем — ремаркой о гвардейцах, ездивших мимо домика, и наконец — упоминанием о кладбище на Охте.

С проницаемостью двух локусов, домика и Коломны[404], корреспондирует визуальный (если не вуайеристский) аспект прогулок рассказчика по этой части города. В поэме они располагаются на двух уровнях: в довольно далеком прошлом («…тому лет восемь») и в прошлом совсем недавнем («дни три тому»). Необратимые перемены, которые рассказчик с горечью обнаруживает при новом посещении («на высокий дом Смотрел я косо» и т. д.), обрамляют и отчасти окрашивают повествование о давнишних событиях, в свою очередь насыщенное разнообразной визуальностью: «вижу как теперь Светелку, три окна, крыльцо и дверь»; «старушка (я стократ видал точь-в-точь В картинах Рембрандта такие лица) Носила чепчик и очки»; «глаза и брови <Параши> — темные как ночь»; «Бледная Диана Глядела долго девушке в окно»; «Бывало, грешен! Все гляжу направо»; «Порой графиня на нее небрежно Бросала важный взор свой»; «…сквозь надменность эту я читал Иную повесть» и проч.

В ДвК, «повести, писанной октавами»[405], бытовой анекдот сложным образом развернут в целую историю. В одном из ранних пушкинских текстов — стихотворении «От всенощной, вечор, идя домой…», условно датируемом 1814–1817 гг., потенциальная история аналогичного типа, напротив, сжата до бытовой сценки. Любопытно, впрочем, что эта сценка отражает реальную ситуацию, увиденную автором: а) «с товарищем вдвоем»; б) «перед вечерком»; в) «зеркальным», по сравнению с ДвК, манером — из окна. При этом здание, в котором находились наблюдатели, сочетает признаки «имперскости», «парадности» и, одновременно, камерности; само же окно обращено к мирной, непритязательной (и концентрирующейся вокруг церкви) повседневности лимитрофного образования. Мельчайшее, на сторонний взгляд, происшествие из этого быта для его участниц (старушки и молодой девушки) полно значения и переживается ими в высшей степени эмоционально, чем и притягивает внимание зрителя (-ей). Увиденное изложено в 16 строках пятистопного ямба (ср. октавы поэмы), причем две последних строки представляют собой изящно сформулированный афоризм-«нравоучение», как чеканностью, так и скабрезностью значительно превосходящий «мораль» заключительной строфы ДвК Вот как вспоминал об обстоятельствах создания этого стихотворения И. И. Пущин: