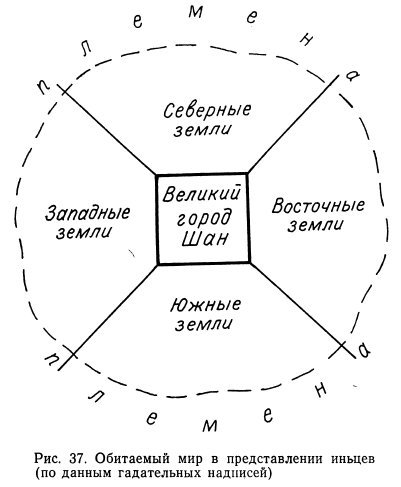

Вокруг «Города» находились «земли», различавшиеся по сторонам света. В своей совокупности они и составляли территорию Инь. Заботясь о том, чтобы на всей территории его государства жатва прошла успешно, ван задавал вопросы о том, «будет ли урожай на восточных землях, будет ли урожай на северных землях, будет ли урожай на западных землях, будет ли урожай на южных землях, будет ли урожай в Шан» [Го Мо-жо, 1965, № 907]. Территория «четырех земель» складывалась из большого числа полусамостоятельных этнополитичеоких образований, признававших верховную власть иньского вана.

Но иньская ойкумена не исчерпывалась «четырьмя землями». Вокруг них лежало кольцо «племен» (фан), чуждых иньцам и открыто враждебных им. «Си Чжэнь доложил: племя ту-фан напало на наши восточные окраины и разрушило два селения; племя гун-фан также вторглось на поля наших западных окраин» — такие записи [Ло Чжэнь-юй, 1914, № 2] характерны для взаимоотношений Инь с «племенами» (рис. 37).

В надписях встречаются названия более 50 «племен» [Сима Кунио, 1958, 384–424]. Эти названия можно подразделить на две группы. К первой относятся наименования, восходящие к названиям животных или растений. Это «ма-фан» («племя Лошади») [Ло Чжэнь-юй, 1913, т. 4, 46, № 1], «ху-фан» («племя Тигра») [там же, т. 6, 63, № 6], «чай-фан» («племя Шакала») Шан Чэн-цзо, № 945], «лун-фан» («племя Дракона») [там же, Мя 219], «му-фан» («племя Дерева») [Дун Цзо-бинь, 1948, № 600] и многие другие. К этой же группе относятся и такие наименования, в которых, например, изображение барана сочетается со смысловым детерминативом «человек» (цян-фан) [там же, № 1947]. Большинство исследователей единодушно связывают названия этого типа с тотемами [Стратанович, 61; Тодо Акиясу, 115].

В названиях второй группы также встречаются изображения человека, но совершенно иного типа. Здесь это не самостоятельный элемент изроглифа, служащий детерминативом, а нерасчленимый пиктографический знак, изображающий человека с той или иной особенностью одежды или прически. Так, Си записывается знаком, представляющим собой фигуру человека с волосами, заплетенными в косу [Ло Чжэнь-юй, 1913, т. 1, 42, № 3]; Мэй — человек с шапкой всклокоченных волос [там же, 29, № 2] и т. д.

Крайне маловероятно, чтобы наименования типа «си» и «мэй» были самоназваниями «племен», как дело, по-видимому, обстояло с первой группой. Можно предполагать, что «племена» си и мэй получили свои названия от иньцев, которым резко бросались в глаза непривычные черты материальной культуры их соседей.

Чрезвычайно важно отметить, что, несмотря на известное противопоставление «земель» и «племен», между ними не было четкой и непроходимой границы. Например, в период правления вана Кан-дина местность Юй входила в состав территории Инь, и правитель часто охотился там [Дун Цзо-бинь, 1948, № 692], заботился о состоянии тамошних полей [Ли Дань-цю, № 137] и о том, «получит ли Юй урожай» [Ху Хоу-сюань, 1954, № 4437]. Между тем в надписях правнука Кан-дина, вана Ди-и, упоминается уже не Юй, а юй-фан, причем это «племя» совершало набеги на Инь, в ответ на что ван предпринимал против него карательные походы [Ло Чжэнь-юй, 1916, № 1189]. Так же дело обстояло и с местностью Суй. При У-дине это была территория, подчиненная Инь и подвергавшаяся нападениям враждебного «племени» гун-фан, что вызывало беспокойство У-дина [Ху Хоу-сюань, 1955, т. 1, № 550]. Но при Кан-дине Суй превращается в суй-фан, которое вместе с ян-фан и другими «племенами» было объектом карательного похода вана [Тан Лань, 1939, т. 3, 43, № 7]. При наследнике Кан-дина, ване У-и, не упоминается о суй-фан, но вновь появляется Суй, куда У-и ездил охотиться и где он проводил целые недели [Го Мо-жо, 1965, № 1426]. А по прошествии десяти с небольшим лет мы снова встречаемся с записями о военных действиях «против цзи-фан, цян-фан, ян-фан и суй-фан» [Ло Чжэнь-юй, 1933, т. 3, 13, № 1].

Примеры, приведенные выше, относятся к разным периодам позднеиньской истории. Но аналогичные изменения в статусе подчиненных Инь этнополитических образований часто происходили и при жизни одного вана.

Так, при У-дине «племя» гун-фан было одним из главных противников Инь на его западных границах. В ответ на нападения гун-фан вану приходилось собирать ополчения численностью в три или пять тысяч человек и совершать ответное наступление. Во главе войска стоял или сам ван [Ло Чжэнь-юй, 1916, т. 1, 16, № 12], или глава одного из подчиненных родов — Юэ, Фу, Цинь и др. Среди территорий, подвергавшихся нападениям со стороны гун-фан, упоминается Цзи [Ло Чжэнь-юй, 1913, т. 7, 2, № 1]. У-дин приказывал людям из Цзи прибыть в столицу [Дун Цзо-бинь, 1949, № 2803]. Но наряду с вопросом «удастся ли Цзи настигнуть гун-фан?» до нас дошла следующая надпись: «Удастся ли Цзи настигнуть И и Вэй?» [Ло Чжэнь-юй, 1913, т. 7, 32, № 2]. Казалось бы, И и Вэй, подобно гун-фан, должны быть врагами Инь. Но Вэй также воевало с гун-фан [Цзинь Цзу-тун, № 428]. Более того, ван отдавал Вэй приказы и спрашивал: «Не случится ли с Вэй несчастья, выполнит ли он поручение вана?» [Ху Хоу-сюань, 1955, 2907].

О периоде правления У-дина как об одной из самых ярких страниц иньской истории говорят многие источники. Оказывается, что картина, представшая перед нашими глазами в свете приведенных выше надписей, отражает не период упадка власти вана и внутренней смуты, а, наоборот, воспетую потомками эпоху, когда

правнук Чэн-тана, У-дин наш, воинственно смел:

нету страны, чтобы он победить не сумел [Шицзин, 461].

Чжоуское завоевание не изменило социально-политических отношений в Поднебесной. На первых порах осталась неизменной и терминология, которой пользовались иньцы для описания ойкумены. В частности, враждебные племена, не признававшие власти Чжоу, по-прежнему именовались «фан»: в надписях XI–X вв. до н. э. упоминаются многие из тех «племен», которые известны по эпиграфическим памятникам иньского времени: юй-фан [Го Мо-жо, 1958, т. IV, 31], ху-фан [там же, т. I, 11] и др.

Есть основания полагать, что и в раннечжоуское время противопоставление территории Чжоу и «племен» носило политический, а не этнический характер: признав власть Сына Неба, враждебное племя становилось членом чжоуской коалиции.

Ся и мань

Первые изменения в этой системе отношений нашли отражение в памятниках VI в. до н. э. В тексте надписи на ритуальном сосуде «Цинь-гун гуй», датируемом приблизительно 576–537 гг. до н. э., мы читаем: «Мой достославный предок получил повеление Неба и обосновался на землях Юя. 12 гунов… почтительно следовали небесному приказу и, оберегая Цинь, заставили служить себе и „ся", и „мань"» [там же, т. VIII, 247].

Нетрудно усмотреть здесь прямую связь между «землями Юя» и общностью «ся»: Юй был первым правителем династии Ся, название которой используется в данной надписи в качестве единого самоназвания некоей общности, противопоставленной «мань».

Контроверза «ся — мань» в этом тексте чрезвычайно напоминает употребление древнегреческими авторами терминов «эллины» и «варвары». Здесь будет, по-видимому, уместен небольшой экскурс в историю появления этих терминов в греческих источниках.