Иньцы

Несмотря на то что в настоящее время накоплены весьма значительные материалы по антропологии иньцев, они до сих пор еще недостаточно изучены.

В 1934–1935 гг. во время раскопок иньского могильника в Сибэйгане (к северо-западу от Великого города Шан близ Аньяна) было извлечено в общей сложности более 400 черепов, которые передали в только что организованный тогда Отдел антропологии Института истории и языка, возглавлявшийся У Дин-ляном. Антропометрическое изучение этой краниологической серии было прервано началом антияпонской войны, а в 1949 г. черепа из Сибэйгана вывезли на Тайвань.

В 1954 г. Ли Цзи опубликовал результаты частичных измерений 160 иньских черепов из Сибэйгана. Он обратил внимание на то, что при средней длине (181,3 мм) и ширине (139,2 мм) они очень высоки (139,1 мм). Значительный размах вариаций головного указателя свидетельствует, по мнению Ли Цзи, о расовой неоднородности изученной им серии [Ян Си-мэй, 259–260].

В 1957 г. с краниологической коллекцией из Сибэйгана познакомился К. Кун. Он также пришел к выводу, что среди этих иньских черепов представлены различные расовые типы: во-первых, долихокефальный, близкий к современному северо-китайскому; во-вторых, массивный брахикефальный, характерный для «классических» монголоидов; в третьих, тип, представленный двумя черепами, которые «можно было бы счесть европеоидными, не обладай они лопатообразными резцами» [Coon, 1958, 29–40].

С середины 50-х годов систематическое изучение черепов из Сибэйгана было предпринято Ян Си-мэем. Он исследовал не только всю коллекцию полностью (она насчитывала 398 черепов, в том числе 51 женский), но и 12 иньских черепов из двух других могильников — в Сяотуне и Хоуцзячжуане. Ян Си-мэй отметил хорошую сохранность всей серии. Применявшаяся им программа измерений включала 120 признаков; были также вычислены величины 48 указателей. В 1966 г. Ян Си-мэй опубликовал предварительное сообщение о своих исследованиях, результаты которых более подробно, но без приведения всего цифрового материала, были сообщены в его другой работе [Ян Си-мэй, 1972].

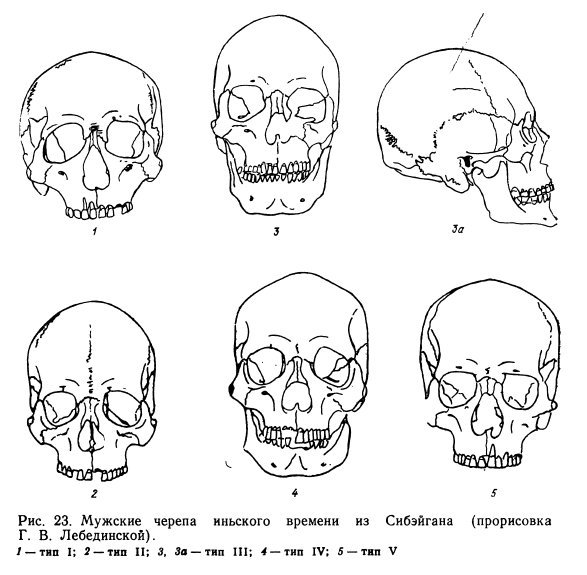

В краниологической серии из Сибэйгана Ян Си-мэй выделил 5 подгрупп, соответствующих, по его мнению, различным расовым типам.

Первая подгруппа (31 череп) характеризуется относительной широкоголовостью (черепной указатель 79,16), уплощенным лицом, сравнительно узким грушевидным отверстием. Эту подгруппу Ян Си-мэй относит к «классическому» монголоидному типу.

Вторая подгруппа (34 черепа) обнаруживает тенденцию к длинноголовости (черепной указатель 75,01). Черепа имеют сравнительно низкое лицо, низкие орбиты, широкое грушевидное отверстие, что позволило автору отнести их к «океаническому негроидному типу».

Третья подгруппа (2 черепа) характеризуется черепным указателем, равным 73,58, относительно узким лицом, слабо развитыми скуловыми костями, сильно выступающими носовыми костями. Эти два черепа Ян Си-мэй считает принадлежащими к «кавказоидному типу».

Четвертая подгруппа (51 череп) определена как «эскимоидная»: обнаруживая черты сходства с первой подгруппой (выступающие скуловые кости, уплощенное лицо), она отличается от нее более высоким и длинным черепом (черепной указатель — 76,35, высотно-поперечный — 100,76), более низким и округлым грушевидным отверстием.

Наконец, пятая подгруппа (41 череп) характеризуется небольшими абсолютными размерами, узким лицом (скуловой диаметр—131,32, лицевой указатель — 54,25) и по этим признакам прямо противоположна первой подгруппе. В предварительном сообщении Ян Си-мэй сопоставлял данную подгруппу с полинезийским типом, однако в более поздней работе отмечает сомнительность выявленного между ними сходства. Возможно, что в эту подгруппу попало некоторое число женских черепов [Ян Си-мэй, 242–245].

Ознакомление с приводимой Ян Си-мэем таблицей небольшого числа измерительных признаков (табл. 25), а также опубликованными им фотографиями (некоторые из них представлены прорисовками на рис. 23) позволяет прийти к следующим выводам:

Ян Си-мэй выделял подгруппы черепов из Сибэйгана визуально-типологически, а такой метод расового анализа имеет только вспомогательное значение (примененный в качестве основного приема, он часто приводит исследователей к неверным выводам). В данном конкретном случае подгруппы иньских черепов столь сильно отличаются друг от друга по многим морфологическим признакам, часто не связанным между собою физиологической корреляцией, что результаты, полученные Ян Си-мэем, могут служить веским аргументом в пользу заключения о гетерогенности всей изученной им серии.

Первая подгруппа, относимая Ян Си-мэем к «классическому» монголоидному типу, действительно отличается от всех других подгрупп многими существенными чертами, имеющими большое расодиагностическое значение: очень широкой, но низкой мозговой коробкой, наиболее широким и в то же время высоким лицом. При общем монголоидном облике черепов этой подгруппы (как, впрочем, и всех других объектов из Сибэйгана), можно предполагать, что в ее состав входят представители континентальных (северных) монголоидов центральноазиатского или сибирского облика.

Вторая подгруппа Ян Си-мэя отличается от всех других (в особенности от первой) абсолютно узким, долихокранным черепом, огромной высотой мозговой коробки и связанной с этим гипсистенокранией, сравнительно небольшими абсолютными размерами лица, относительно низкими глазницами и очень широким хамэринным носом. Все перечисленные признаки прямо указывают на наличие в этой подгруппе черепов, принадлежащих к южномонголоидным или монголоидно-австралоидным расам.

Третья подгруппа включает всего 2 черепа (из 410!); уже это обстоятельство заставляет относиться к выводу о европеоидности черепов указанной подгруппы с крайней осторожностью. Отмеченное К. Куном наличие у обоих «кавказоидов» Ян Си-мэя лопатообразных резцов еще больше снижает правдоподобность гипотезы о наличии в составе сибэйганской краниологической серии даже ничтожной европеоидной примеси. По большинству измерительных признаков «кавказоиды» Сибэйгана мало отличаются от других подгрупп. Единственной реальной их особенностью является относительная узконосость (лепториния), которая сама по себе не может служить для отграничения монголоидов от европеоидов.

Четвертую подгруппу черепов из Сибэйгана, самую многочисленную во всей серии, Ян Си-мэй определяет как «эскимоидную». Однако от черепов как современных, так и древних эскимосов черепа этой подгруппы отличаются сравнительно небольшими горизонтальными диаметрами мозговой коробки, умеренно высоким и сравнительно узким лицом. По всем этим признакам объекты четвертой подгруппы обнаруживают сходство не с эскимосами, а с населением бассейна Хуанхэ всех эпох, начиная от неолита и кончая современностью. Интересно, что К. Кун не нашел в краниологической коллекции из Сибэйгана черепов эскимоидного облика, зато выделил (совершенно справедливо) тип, близкий к современному северокитайскому; именно он, надо думать, был господствующим как среди иньцев, так и среди их соседей.