Метод, который был использован при выделении этих диалектных групп, близок к лексико-статистическому. В его основе лежит весьма простая мысль, состоящая в том, что близкие диалекты должны иметь достаточно много общей лексики. Чем ближе диалекты, тем больше общей лексики они должны содержать. Как уже указывалось выше, для описания области распространения слов китайского языка Ян Сюн оперирует довольно мелкими географическими единицами. Более четкая по сравнению с предшествующими группировка географических единиц в диалекты или группы диалектов может быть проведена лишь на основе количественной оценки общей лексики, содержащейся в языках этих географических единиц.

Географически связанные области распространения слов китайского языка, имеющие регулярные совпадения слов, считаются одной диалектной группой, состоящей из нескольких географических единиц. Нерегулярные совпадения могут наблюдаться повсеместно. Эти нерегулярные совпадения не могут свидетельствовать о принадлежности диалекта к определенной группе, но они являются бесспорным доказательством междиалектных контактов.

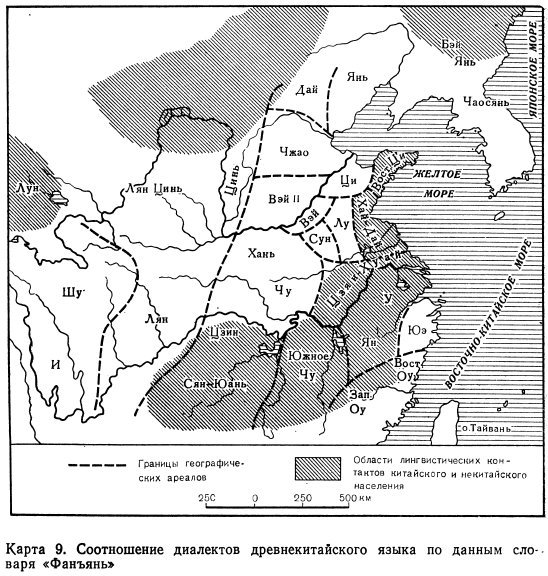

В зависимости от числа нерегулярных совпадений можно исчислить также и силу этих контактов. И в этом случае чем больше нерегулярных совпадений между диалектами, тем сильнее контакт между ними. П. Серройс предложил статистические критерии, с помощью которых он различает пять ступеней интенсивности междиалектных контактов. По этим критериям можно различать области собственно древнекитайской культуры и языка и области различной степени интенсивности распространения древнекитайского языка на территории, где обитало некитайское население империи Хань.

Области собственно древнекитайского языка и культуры обнаруживают весьма примечательную внутреннюю структуру, наиболее важная особенность которой — фундаментальное членение диалектов этого ареала на два основных блока: западный и восточный. В этой структуре диалекты, распространенные к западу от заставы Ханьгугуань, противопоставляются диалектам, распространенным к востоку от нее. В терминах исторической географии это означает противопоставление западного ареала — Цинь-Цзинь, Лян-И, Юго-Запада — всем остальным диалектам китайского языка, распространенным к востоку от линии, проходящей по долине Фэньхэ, через Хуанхэ и далее на юг до ее пересечения с Янцзы.

Каждый из этих диалектных блоков обладает собственной внутренней структурой. Для западного характерен высокий уровень совпадений слов, что свидетельствует о его значительной лингвистической однородности. Совершенно иначе обстоит дело в восточном, делящемся на четыре большие группы — северную, южную, восточную и центральную, из которых каждая внутри подразделяется на более мелкие подгруппы (карта 9).

Взаимодействие между диалектами этих двух блоков можно в целом охарактеризовать как усиленное распространение лексики западных диалектов в диалектах восточного блока. Этому способствовал прежде всего высокий политический престиж диалекта Цинь — царства, игравшего важную политическую роль, в конце периода Чжаньго, которое в дальнейшем выступило в роли объединителя страны. Слова диалекта Цинь можно встретить во всех диалектах восточного блока. В терминах лингвистической географии распространение слов и лингвистических форм языка политического центра также носит название «экспансии языка политического центра».

Экспансия диалекта Цинь может быть прослежена в нескольких формах. В одних случаях слово диалекта Цинь заменяло исходное диалектное слово, в других — оно выступало как синоним собственного диалектного слова. Наряду с областями, поддающимися воздействию со стороны диалекта Цинь, существовала также область, которая не поддавалась такому воздействию. Эта область состояла прежде всего из старых китайских царств долины Хуанхэ — Сун, Вэй, Чэнь, Чжэн, Хань и домена Чжоу, которые составляют ядро области сопротивления экспансии форм диалекта Цинь. Границы этой области за пределами ядра не всегда поддаются точному определению, однако можно сказать, что этот блок оказывал достаточно сильное воздействие на окружающие царства Ци, Jly, Чу, а также на ареал Цзян — Хуай. Слова в этом консервативном ареале часто трудны для этимологического истолкования и относятся к числу редких. Это позволяет утверждать, что здесь находилась область архаических форм. «Эти ареалы, — пишет П. Серройс, — являются также областями, где работали древнекитайские философы и интенсивно развивалась литература. Поэтому мы можем предположить, что сопротивление этого старого культурного центра новым течениям и влияниям с запада было сознательным, происходящим от чувства гордости древней культурной традицией. Следовательно, зти ареалы совершенно отличны от таких ареалов экспансии, как Лян-И, Шу-Хань, или ареалов колонизации (Северное Янь, Корея, Лешуй), или ареалов, где китайская культура и язык были принесены через иммиграционные пути или по соображениям престижа на каждом уровне были ассимилированы в различной степени, как, например, Восточное Ци, Хайдай, У, Ян, Юэ. Здесь одинаково воспринимались как литературные слова, так и слова стандартного языка середины династии Хань, сильно окрашенные западными диалектами» [там же, 220].

Междиалектные связи

Статистическая обработка данных «Фанъяня» позволяет достаточно достоверно оценить связи между собственно древнекитайскими диалектами, с одной стороны, и древнекитайскими диалектами с языком периферийных царств — с другой.

Язык царства Янь оказывается наиболее близким к языку собственно древнекитайских царств. В его лексике наблюдается наибольшее число совпадений с языком прилегающего к нему царства Ци и административного округа Дай. Много совпадений также с диалектами западного блока в целом, который обозначался общим термином «к западу от заставы Ханьгугуань». Примечательно сходство с Южным Чу, о чем будет сказано ниже.

Диалект Ци имеет сильные связи с Чу и довольно слабые связи с окружающими китайскими диалектами Сун, Лу, Вэй, Чжао. «Наиболее важной связью Ци является связь с Чу, — пишет П. Серройс. — Однако эти два ареала не связаны: между ними находятся центральные диалекты и частота их контактов с Ци уменьшается по мере продвижения с востока на запад (Лу, Сун, Вэй, Чэнь, Чжоу). Особые отношения между Чу и Ци вызваны не культурной, политической или литературной деятельностью, потому что Л у, Сун, Вэй были не менее связаны с политическими и культурными событиями, чем Чу и Ци. Они могут быть объяснены только как результат параллельного развития диалектов Ци и Чу из общей группы, в то время как промежуточная область Лу — Сун-Вэй развила некоторое количество особых черт, отличных от диалектов Ци и Чу» [там же, 168].

Диалект ареала Восточное Ци представляет собой изолированное явление на лингвистической карте древнего Китая. Он имеет сильные связи только с диалектом ареала Хайдай. Примечательно, что одиннадцать слов диалекта этой области вообще не имеют никаких связей с лексикой остальных диалектов. Исследователи «Фанъяня» считают эти слова некитайскими, принадлежащими языку древнейших обитателей Шаньдуна — «восточных и», а также лай и [там же, 170]. Диалект Восточного Ци имеет четыре общих слова с диалектом Янь. Посредником в миграции этих общих слов могло бы оказаться соседнее царство Ци, которое имело активные контакты с Янь. Однако это предположение представляется маловероятным, потому что область Восточное Ци практически не имела лингвистических контактов со своим западным соседом. Остается предположить прямые связи с Янь по морю через Бохайский залив.