Этнос — явление социальное. Поэтому для исследования этнических отношений в конечном счете наиболее существенна периодизация, в основе которой лежит смена социально-экономических формаций. Несмотря на то что вопрос о формационной принадлежности древнекитайского общества решается различными учеными отнюдь не однозначно, авторы исходят в данном случае из концепции раннеклассового характера общества XIV–VI вв. до н. э., на смену которому в середине I тысячелетия до н. э. приходят развитые рабовладельческие отношения (табл. 1).

Если мы вернемся теперь к рассмотрению совокупности имеющихся в нашем распоряжении источников, то обнаружим, что они в целом достаточно равномерно распределяются по основным отрезкам исследуемой эпохи (табл. 2).

В соответствии с хронологическим членением этой эпохи монография состоит из трех глав. В первой из них дана характеристика населения, обитавшего на территории Китая в палеолите, во второй рассматриваются истоки древнекитайского этноса, третья посвящена закономерностям его формирования.

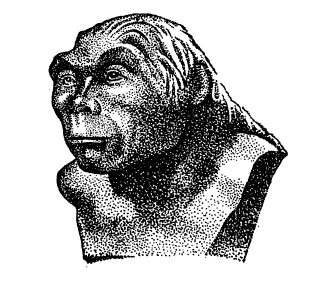

Введение написано М. В. Крюковым; глава 1 — Н. Н. Чебоксаровым; глава 2 — М. В. Софроновым («Генеалогические и ареальные связи языков Восточной Азии»), Н. Н. Чебоксаровым («Расовый состав населения эпохи неолита») и М. В. Крюковым («Хозяйственно-культурные зоны на территории Китая в эпоху неолита», «Культуры неолита в бассейне Хуанхэ: проблемы хронологии», «Соотношение локальных вариантов культур неолита», «Археологические культуры и этнические общности»); глава 3 — Н. Н. Чебоксаровым («Расовый состав населения Китая во II–I тысячелетиях до н. э.»), М. В. Софроновым («Происхождение древнекитайской письменности», «Формирование древнекитайского языка») и М. В. Крюковым («Ся, Шан, Чжоу на Среднекитайской равнине», «Соседи», «Особенности материальной культуры», «Хуася и варвары четырех стран света»); Заключение — М. В. Крюковым, М. В.Софроновым и Н. Н. Чебоксаровым. Большинство таблиц, и карт составлено авторами соответствующих разделов, исключения оговариваются в сносках. На переплете — изображение на шелке (царство Чу, V–III вв. до н. э.). Заставки: к главе 1 —лань-тяньский архантроп (реконструкция Ван Цунь-и); к главе 2 — человек из Баньпо (реконструкция Ван Цунь-и); к главе 3— человек иньской эпохи (с изображения XII–XI вв. до н. э.).

Авторы выражают свою признательность д-ру И. Фессен-Хеньес (Берлин) и д-ру Т. Драгадзе (Лондон), предоставившим ряд ценных публикаций по археологии и антропологии Китая. Авторы благодарят зав. лабораторией пластической реконструкции ИЭ АН СССР Г. В. Лебединскую, выполнившую прорисовки с древних черепов, и художника В. И. Агафонова.

Глава 1. Люди древнего каменного века

Вопрос об ископаемых антропоидах — возможных предках человека на юго-востоке Азии

Восстанавливая по археологическим и палеоантропологическим данным историю человеческих популяций, живших много сотен тысяч лет назад на территории современного Китая и соседних стран, необходимо сразу же подчеркнуть, что эти популяции не имели никакого прямого отношения к этнической истории китайцев, которые — как и все другие народы мира — сложились гораздо позднее. Процессам этногенеза на территории современного Китая (как и всех других стран земного шара) предшествовали гораздо более длительные процессы антропогенеза и расообразования, становления, передвижения и взаимодействия коллективов первобытных людей, которые еще не принадлежали к виду современного человека (Homo sapiens). Однако для понимания проблем этногенеза и этнической истории народов любой страны история таких первобытных, первоначально еще досапиентных коллективов очень существенна, так как они все же были отдаленными предками современных: людей.

Дриопитеки

Историю антропологического состава населения Китая естественно начинать с вопроса о времени появления на территории этой страны возможных предков гоминид — ископаемых антропоидов третичного периода. Существенное значение для поставленной проблемы имеют находки зубов дриопитеков на юго-западе Китая в уезде Кайюань (Юньнань). Эти зубы, обнаруженные в 1956–1957 гг. группой китайских геологов в нижнеплиоценовых слоях, описаны У Жу-каном, который отнес их к особому виду дриопитеков — дриопитеку кайюаньскому (Dryopithecus keiyuanensis), по многим признакам близкому к дриопитеку панджабскому (Dryopithecus punjabicus) из Сиваликских холмов Северной Индии [Woo Ju-kang, 1957, 25–31; его же, 1958а, 38–43]. Всего в Кайюане найдено 10 нижних зубов дриопитека (моляров и премоляров), принадлежавших, по-видимому, двум особям — самке и самцу. Вместе с этими зубами обнаружены коренные зубы тетралофодона (Tetralophodon), очень характерного для фауны понтийского века начала плиоцена.

Как известно, многие специалисты, в том числе большинство советских антропологов, считают дриопитеков вероятными третичными предками людей и африканских человекообразных обезьян — горилл и шимпанзе [Нестурх, 1970, 70–94]. Область расселения дриопитеков в миоцене и плиоцене охватывала обширную территорию Старого Света на востоке Африки, в Европе и на юге Азии. Находки в Кайюане показывают, что область эта простиралась далеко на восток вплоть до Юго-Западного Китая. Однако отнюдь не все виды полиморфной группы дриопитеков могут считаться предками гоминид. На эту роль, по свидетельству М. Ф. Нестурха, больше других претендует Дарвинов дриопитек, остатки которого найдены в Австрии [Weidenreich, 1945, 77]. Что касается кайюаньского дриопитека, то он вместе с близким ему панджабским видом того же рода обнаруживает значительное морфологическое сходство с гориллой. Таким образом, нет оснований включать дриопитеков Южного Китая в число непосредственных предков древнейших гоминид.

Гигантопитеки

Большой интерес для понимания путей развития и расселения высших приматов в конце третичного и начале четвертичного периодов представляют костные остатки гигантопитеков на юге Китая. В 1935 г. огромный моляр этого примата обнаружен в одной из китайских аптек Гонконга голландским палеонтологом Р. Кёнигсвальдом, который выделил особый род и вид Gigantopithecus blacki. Позднее Р. Кёнигсвальд и Ф. Вайденрайх описали еще семь зубов гигантопитека, приобретенных в Индонезии [Koenigswald, 1952, 291–326; Weidenreich, 1945, 1—134]. В 1956–1959 гг. китайские ученые, работавшие под руководством Пэй Вэньчжуна и У Жу-кана, открыли в пещерах Гуанси-Чжуанского автономного района три нижние челюсти и большое число разных зубов гигантопитеков вместе с костями других млекопитающих, принадлежавших характерной для Южного Китая нижнеплейстоценовой теплолюбивой фауне (крупные орангутаны, панды, тапиры, стегодоны, мастодонты и др.) [У Жу-кан, 107–112; Pei Wen-chung, Woo Ju- kang, 1956, 477–490; Aigner, 1—41].

Судя по размерам зубов и челюстей, гигантопитеки — самые большие из всех известных до настоящего времени современных и ископаемых приматов. По объему коренные зубы гигантопитеков почти в шесть раз превосходят моляры человека. Общая длина тела гигантопитека, по-видимому, значительна превышала два метра, а вес его мог достигать 250 кг и более; по тотальным размерам эта обезьяна больше напоминала горилл. Многие особенности строения зубов и Нижней челюсти заметно отличали гигантопитеков от всех гоминид, в том числе от питекантропов и синантропов. В то же время по некоторым особенностям зубы гигантопитеков приближались к человеческим (резцообразные клыки, слабо выраженная диастема).