Несмотря на то что достижения кельтов в их движении к цивилизации были значительными, кельтскому варварскому миру не удалось выстоять перед напором римлян и германцев, хотя кельты умели воевать не хуже своих соседей. Не было недостатка и в вождях-лидерах, однако I в. до н. э. стал веком Галлии, но не галлов. Не харизматичный вождь племени арвернов Верцингеториг, а римский полководец и политический деятель Юлий Цезарь, вождь свевов Ариовист и вождь гетов Буребиста определяли в I в. до н. э. судьбу европейского Барбарикума. Как сообщают древние авторы, после римских завоеваний в центре и на западе европейского континента кельты потеряли обширные территории, кельтские районы к северу от Дуная были превращены в «бойскую пустыню», оплотом их материальной и духовной культуры стали острова Британского архипелага. Кельтская экспансия принесла на большую часть европейского Барбарикума экономическую, этническую и лингвистическую однородность. По мнению исследователей, кельтский мир сыграл на континенте ту же цивилизующую роль, что и греческий в Средиземноморье.

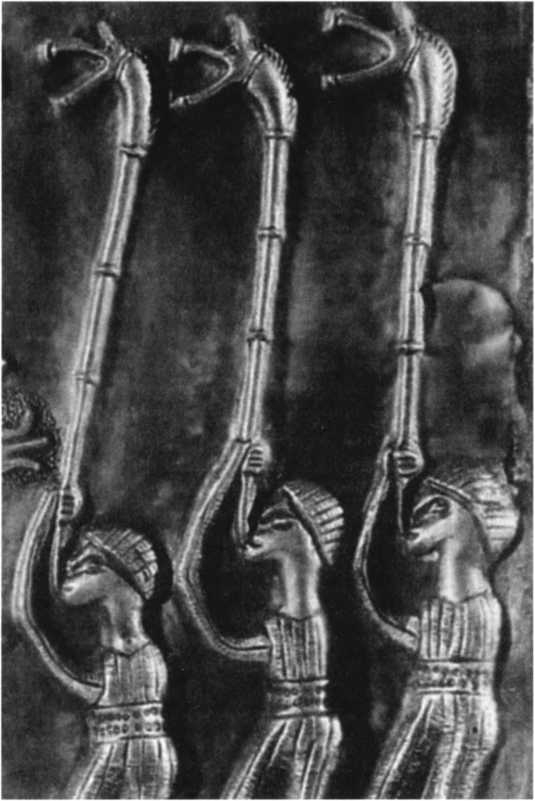

Кельты, играющие на боевых трубах. II в. до н. э.

Таким образом, соседство кельтского и греко-римского миров не было противостоянием варварства и цивилизации, ибо кельты создавали свою цивилизацию, отличную от греческой и римской. Интравертные кельты совершенствовали область религиозно-магических представлений, в отличие от экстравертных греков и римлян, акцентировавших внимание на развитии своей социально-военной организации. Создание, совершенствование и хранение глубокой религиозно-философской доктрины, доступной не для всех, было тем немногим, что отличало кельтов не только от греков и римлян, но и их ближайших соседей — иллирийцев, фракийцев и германцев.

МИР ИЛЛИРИЙСКИХ И ФРАКИЙСКИХ ПЛЕМЕН

Непосредственно к пределам греко-римской цивилизации примыкал ареал иллирийских племен, населявших восточное побережье Адриатического моря, северо-запад Балканского п-ова и юго-восточные склоны Альп. Многочисленные племена иллирийцев, сформированные северной и южной этнокультурной зоной восточного Гальштата, являлись одним из древнейших племенных образований европейского Барбарикума. Они составляли обширную группу родственных индоевропейских племен, из которых в I тысячелетии до н. э. были известны далматы, дарданы, доклеты, пирусты, либурны, сардеты, ардиеи, автариаты, даорсы и др. Античные авторы знали, что иллирийцы «многочисленны и храбры», но им было неизвестно, как далеко вглубь Барбарикума простирались их земли.

Для иллирийцев, особенно на побережье, характерны сильно укрепленные поселения, окруженные каменными стенами сухой кладки. Многие из них находились в труднодоступных местах, на высотах с крутыми склонами, были защищены не только стенами, но окружены двойным или тройным валом. Для иллирийского варварского мира характерен довольно замкнутый, консервативный уклад жизни, племенная разобщенность и отсутствие единоначалия. Вероятно, острой межплеменной борьбы и соперничества иллирийцы не знали, хотя интересы жителей прибрежных областей и внутренних горных районов не совпадали. Обитатели морского побережья, развивавшие ремесла, мореплавание и торговлю, были более подвижными и склонными к новшествам, в отличие от земледельцев и скотоводов внутренних областей. Они «приносили вред на море пиратскими набегами», участвовали в грабительских походах ради легкой добычи и захвата военнопленных.

В IV–III вв. до н. э. иллирийцы выдержали две волны кельтских вторжений, сначала из Галлии, затем из Северной Италии. И хотя иллирийцы отличались воинственным пылом, кельты заняли значительные области их земель. Шли процессы метисации, которые вели к формированию смешанных кельто-иллирийских образований. Некоторые иллирийские племена, вероятно, эмигрировали на север и восток, где смешивались с праславянами. Иллирийцы побережья подвергались влиянию греков, одним из источников которого были греческие торговые и земледельческие поселения-колонии, основанные в VII–III вв. до н. э. на островах Адриатического моря и на Далматинском побережье (Орик, Аполлония, Эпидамн и др.).

В ходе кельтской экспансии и греческой колонизации усиливалась экономическая и социальная дифференциация, появилась знать, живущая за счет войны, стали возникать племенные союзы, называемые античной письменной традицией «царствами». Первые подобные союзы племен возникли уже в IV в. до н. э. у племен энхелеев и тавлантиев. В том же веке, объединившись с фракийцами, иллирийцы оказывали сопротивление македонскому продвижению на север, совершали грабительские набеги на Македонию и Эпир (393, 385, 383, 367 гг. до н. э.). Во второй половине III в. до н. э. в районе Скодра (совр. Шкодер) сложился племенной союз во главе с племенем ардиеев, который достиг наивысшего могущества в период правления Агрона, обладавшего сильной армией и флотом. Пиратство в Адриатике и набеги на Македонию дали римлянам повод для развязывания так называемых Иллирийских войн (229–228, 219, 168, 34–33 гг. до н. э.), в ходе которых они, как сообщает письменная традиция, «покорили военной силой» царство иллирийцев. Первоначально иллирийские земли находились под властью Агриппы (63–12 до н. э.), но после его смерти здесь были созданы римские провинции Паннония и Далмация. Итак, просуществовав пять столетий (конец VI–I вв. до н. э.), мир иллирийских племен в 23 г. до н. э. был поглощен Римской империей, став жертвой греко-римской цивилизации, одной из первых потерь Барбарикума.

В восточной части Балканского п-ова и придунайских землях к югу от Карпат сложился мир фракийских племен, которых греки считали вторым по численности народом в мире. Собственно фракийцы (южные фракийцы) занимали земли к югу от Дуная, территории нынешней Юго-Восточной Румынии, Болгарии, Северной Греции, а также северо-запад Малой Азии. На левом берегу Дуная, в Карпато-Дунайском регионе (совр. Румыния, Молдавия) обитали северные фракийцы, известные по источникам как даки для западных регионов и геты — для восточных. Помимо общего названия этой группы индоевропейских племен (фракийцы) письменная традиция сохранила сведения о таких племенах, как бессы, трибаллы, мёзы, одрисы, фригийцы и другие (около 90 названий).

Как некое единство фракийский племенной мир археологически представлен «фракийским Гальштатом» (VIII–VI вв. до н. э.), из типичных культур которого лучше других изучена «культура басарабь» (с. Басарабь в Олтении, Румыния). Для нее характерны укрепленные и открытые поселения с легкими наземными постройками из дерева, иногда обмазанными глиной, бронзовое оружие и орудия труда, украшения (железные фибулы и булавки с бронзовой головкой), много железных предметов (двулезвийные топоры, топоры с «крылышками», кельты, долота, наконечники копий, мечи и др.), грубая кухонная (банкообразные и мешковидные сосуды) и столовая (чашки, миски, бокалы на ножке и др.) посуда.

Находясь на перекрестке между Западом и Востоком, фракийский мир в I тысячелетия до н. э. представлял собой своеобразную контактную зону, через которую шли миграционные потоки, приносившие в этот регион разные традиции, обычаи и стиль жизни. Именно здесь протекали наиболее динамичные процессы этнокультурного взаимодействия между фракийцами, скифами, иллирийцами и греками. Здесь не только создавались благоприятные условия для культурного обмена, но и пересекались интересы различных политических сил. Письменные источники рисуют сложную картину взаимоотношений в этой части Барбарикума. Чтобы здесь утвердиться прилагали много усилий скифы Причерноморья, персидская держава Ахеменидов и Афинский морской союз. Контакты фракийцев с греками начали складываться еще в период греческой колонизации, когда на Фракийском побережье от Салоникского залива до устья Дуная возникли поселения-колонии Салмидес (совр. Мидия), Византий (Стамбул), Аполлония (Созополь), Анхиал (нын. Поморье), Одессос (Варна), Томы (Констанца), Месембрия (Несебр), Дионисополь (Балчик), Истрос (Истрия). Города-колонии развивались в основном в рамках греческой культуры, но фракийцы, проникая в них и получая права гражданства, содействовали распространению фракийских традиций. Через колонии во фракийский Барбарикум ввозилось множество греческих вещей и изделий искусства, которые распространялись в близлежащей округе, способствуя эллинизации проживавших здесь варваров. В 512 г. до н. э. персидский царь Дарий I, направляясь с огромным войском против скифов, проследовал через земли фракийцев, подавляя сопротивление трибаллов и гетов. В 496 г. до н. э. фракийцы произвели ответный набег на персидские владения на Балканах, дошли до п-ова Херсонес Фракийский, но освободились от владычества персов лишь после Греко-персидских войн.