Славьтесь, асы!

И асиньи, славьтесь!

И земля благодатная!

Речь и разум

и руки целящие

даруйте нам!

Культ богов, главные обряды

♦ Культовая сторона религии

Мы переходим к очень важной теме, потому что религия исландцев обладает весьма необычными чертами, и создавший свои великие литературные произведения народ оставил нам достаточно материала, чтобы познакомиться с ней.

Итак, эта религия не имела догм и символа веры (глагол trùa, «верить», и существительное «вера» — tru, являются в древневерхненемецком языке относительно недавними заимствованиями), и, таким образом, не имела «молитв» (трудно назвать настоящей молитвой приведенный выше отрывок), созерцательности, лирических порывов (почти полностью отсутствующих в исландской литературе), не имела настоящих священников, и вероятно, даже храмов в привычном нам смысле. Религия в точном понимании латинского термина (re-ligere или re-legere) постулирует существование иного мира и возможность устанавливать с ним связь, а также допускает существование «священного». Итак, нордическая религия проявлялась только в осмысленности поступков, в полном соответствии с духом и характером ее последователей. Эта религия, похоже, сводилась к культу богов, определявшему ее значимость. Впрочем, северные верования можно трактовать как сид (siðr), что примерно переводится словами «практика, обычай»; точного эквивалентного термина в других языках не существует. И чтобы понять их сущность, нам придется обратиться к внимательному рассмотрению отдельных аспектов.

♦ Годары (священники)

Мы уже коротко касались, в основном с политической точки зрения, понятия годар, goðar (мн. ч. goði, см. Годордсмены, глава 2). У нас нет никаких оснований предполагать, что эти люди образовывали некий устойчивый корпус жрецов; еще в меньшей степени можно подумать, что они составляли особую касту, проходили особый обряд посвящения или даже обнаруживали определенные качества, необходимые для занятия этой должности.

Похоже, что для того, чтобы стать годаром, помимо принадлежности к определенной семье или клану, то есть знания конкретных обычаев, правил и легенд, достаточно было являться главой семьи (для совершения частных обрядов) или рода (для совершения общественных обрядов). Такой человек получал право совершать главные обряды, без которых жизнь — в чем мы убедились, рассказывая об основных этапах жизни (см. Этапы жизни, глава 4) — не имела юридического, законного подкрепления и, таким образом, теряла смысл. В критические моменты бытия, равно как в дни важных праздников, годи совершали ритуалы, пришедшие из незапамятных времен и передававшиеся из уст в уста, из поколения в поколение.

Мы уже отмечали, что после перехода в христианство годары автоматически стали христианскими священниками; это, похоже, все же указывает на то, что они образовывали некий до конца непонятный нам общественный слой, наделенный определенными властными полномочиями и обладавший особой харизмой. Обращаясь к другой, достаточно близкой области, мы не можем также сказать, какое посвящение проходили скальды и от кого они получали его, однако практиковавшееся ими искусство было настолько сложным, что невозможно предположить, что оно приобреталось легко и что ему можно было научиться самостоятельно! Не исключено также, что каждый годар служил особому языческому божеству, так как в литературе остались соответствующие названия: например, Freysgoði — годи Фрейра, бога-вана. Однако это все, что мы можем утверждать наверняка. Ясно, что годи должен был играть определенную роль в обрядах, связанных с рождением, браком и похоронами, однако у нас нет доказательств этому: либо потому, что подобных обрядов просто не существовало, либо потому, что Церковь старательно скрывала сведения о них. Можно также предположить, что годи представлял собой скорее юридическую, чем действительно религиозную фигуру, — не забывая при этом, что в Исландии оба этих прилагательных относятся к одной и той же сфере человеческой жизни. В связи с этим следует вспомнить часто упоминаемый миф о боге Тюре, заключившем юридический договор с чудовищным волком Фенриром: превращение годи в годордсмадров, о котором мы твердо знаем, несомненно, шло именно в этом направлении.

♦ Существовали ли в Исландии «храмы»?

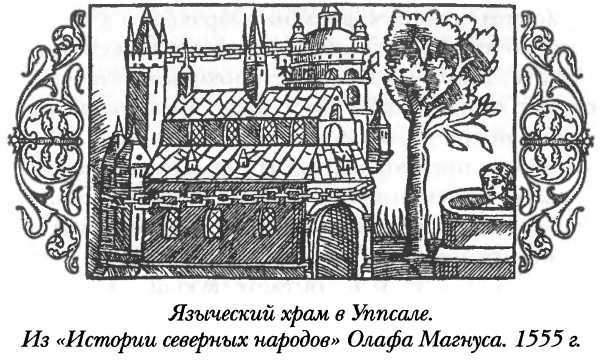

Аналогичные сомнения имеются и по поводу храмов. Несмотря на утверждения Адама Бременского (франконский клирик, который, предположительно, в 1075 году описал так называемый храм в Уппсале, Швеция), ничто не позволяет утверждать, что древние скандинавы сооружали «храмы» в привычном нам смысле. Во всяком случае в Исландии археологи не нашли никаких следов подобных сооружений. Похоже, что в данном случае, как и тогда, когда речь шла о годарах, в случае необходимости в храм можно было превратить ферму — если речь шла о домашнем культе, или какое-то общественное здание — в случае коллективного поклонения, когда службу могли совершать несколько годаров. Исландский скальд Сигхват Тордарсон (XI век) в своем цикле вис о поездке на восток (Austrfararvísur) рассказывает о путешествии в Швецию. Когда он вечером прибыл на ферму и попросил там о гостеприимстве, то хозяйка дома вопреки обычаям холодно приняла его и отказала в ночлеге, так как в это время в доме совершалось жертвоприношение, и с этой целью ферма была превращена в храм. Это не должно удивлять нас; повторим, что северная «религия» не имела строгого канона (тексты Эдд или творения скальдов не могут считаться религиозными писаниями), но была основана на действиях и обрядах, которых мы кратко коснемся ниже. Впрочем, такое положение дел прекрасно сочетается с представлением древних скандинавов о святости и священном.

♦ Священное: heilagr или vé

Мы располагаем двумя терминами, обозначающими это понятие: heilagr и vé. От первого возникли английское слово holy и немецкое heilig. Это, скорее, отвлеченное понятие, оно отсылает нас к идее трансцендентного, даже ноуменального, основывается на понятии шанса, удачи (heilt) и относится к области судьбы. Это, пожалуй, наиболее глубокое понятие в мире религиозных представлений древних скандинавов. Оно находится в непосредственных отношениях с понятием helgi, или священного, относящегося к конкретному человеку самим фактом своего участия в божественном, о чем мы уже говорили, рассказывая об обрядах по поводу рождения (см. Этапы жизни, глава 4).

Напротив, ve (в немецком языке Weih, Weihgabe или Weihnacht) означает активное священное, если можно так выразиться, священное, которое следует выражать действиями. Этим термином определяются священные, или высокие, места — леса или рощи, возвышенности и холмы, источники и водопады, то есть все то, что дошедшие до нас документы определяют как истинные «храмы» этой религии. То есть если heilagr является концептуальным понятием, то vé — это его актуализация, так сказать, осуществление священного. Таким образом, это вполне соответствует идее, сформулированной для себя древними скандинавами как ganz andere (все другое, согласно знаменитому определению священного, предложенному Р. Отто), а еще точнее — языку действий, который выражал, переводил в действия всевозможные чувства.

В конечном счете мы видим религию как do ut des — услуга за услугу (ничего не дается даром): любой обряд требует некоего подношения, за которое мы ожидаем, как само собой разумеющееся, некую компенсацию. Последнее понятие, как мы уже неоднократно говорили, имеет в этом менталитете по-настоящему фундаментальный статус, поскольку речь идет о праве (см. Тинг и альтинг, глава 2), общественном устройстве или религии. «Я даю тебе, о, бог Ванов (в данном случае Фрейр), быка, которого собираюсь пожертвовать тебе, но для того, чтобы ты помог мне отомстить моему врагу», — этот образ действия среди прочих описан в Саге о Глуме Убийце, и следует честно признать, что он приводил к требуемому результату!