Относительная смысловая ясность пары «лягушка — Аполлон» тем не менее не снимает вопроса об истоках беловской образности, уже становившихся предметом отдельных наблюдений (см., например, комментарии к «Петербургу» С. С. Гречишкина, Л. К. Долгополова и А. В. Лаврова, в которых мотив «лягушки» возводится к прозе Эдгара По, — с. 655). В своей диссертации, посвященной египетским мотивам в творчестве Андрея Белого, Эвелис Шмидт, отметив двойственность Аблеухова-младшего как «Bruch zwischen Wissenschaft und Leben, Geist und Natur»[192], вполне обоснованно связала мотивы, через которые подан персонаж «Петербурга», «смешение» (Mischung), организующее образ героя, с целым рядом небеллетристических текстов писателя — в частности, со статьями «Химеры» и «Сфинкс», опубликованными в «Весах» в 1905 году, а также с путевым очерком «Египет», напечатанным во время работы Белого над романом[193]. Так, в «Химерах» Белый вводит полюса «звериного» и «божественного» как начала «природной необходимости» и «свободы»[194], а в эссе «Сфинкс», посвященном антиномии «бытия» и «долженствования», изображает жутковатый исток человечества — доисторических рептилий[195], вылезающих из воды на сушу земноводных «гадин». Рептильная образность «гадин» наделяется автором семантикой «гаденького наследства прошлого», постыдной «фамильной» тайны, страшной и одновременно комически-отвратительной животной наследственности, преследующей человека. В ряд «гадин» Белый включает и апокалиптического «зверя из бездны», легко переводя зоологическую, эволюционную образность в религиозно-философский, а также, дополняя образ «больших гадин» «малыми», «маленькими гадостями, затаенными в глубинах сознанья»[196], — в психологический план. Эвелис Шмидт выделила лейтмотивный ряд, связывающий «Сфинкс» и «Петербург», отметив игру с корнем «гад» и соотнеся «гадин» статьи с целой россыпью «гадин», «гаденького» и «гадостей», которыми награждаются в романе облик и поведение Аблеухова-младшего[197], «гадкого лягушонка»[198], чье сознание переполнено «чудовищами» и «гадостями» по отношению к отцу и Софье Петровне[199]. Тематика эволюции/инволюции, регресса к «зверю со всем его гаденьким скарбом», столь отчетливо проартикулированная в статье «Сфинкс» — представленная в «Петербурге» целым веером взаимосвязанных друг с другом и исключительно важных мотивов ненависти к семье и «роду»[200], роковой «наследственности», «предков», «вырождения» («выродка», «отродья», «разложения крови») и т. п. и отнюдь не случайно разворачивающаяся на фоне сюжета об аристократическом семействе[201], традиционном для повествования о вырождении, — как кажется, позволяет ответить на вопрос о культурных истоках той образности, той полярности, которой характеризуется главный персонаж беловского романа, а также уточнить семантику пары «лягушка — Аполлон».

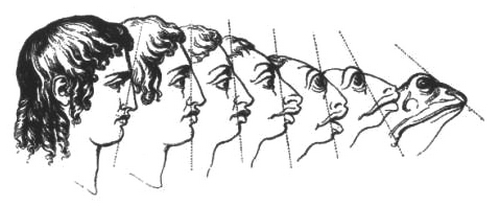

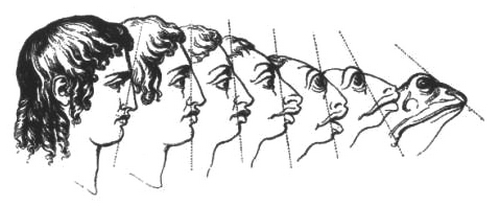

Характеризуя своего персонажа через смешение «божественного» и «звериного», Белый подчеркивает статичность, «профильность» Аполлоновой маски и избыточную подвижность, мимичность «лягушонка» («ужимочки, бесцельные потирания иногда потных рук, наконец, неприятное лягушачье выражение улыбки, проистекавшее от несходившей с лица игры всевозможнейших типов»). Изучавший историю культурного освоения природных феноменов М. Б. Ямпольский убедительно показал, что в XVIII веке происходит процесс кристаллизации исключительно важного для европейской культуры противопоставления идеальной, неподвижной, бесстрастной, статуарной красоты и «низкой» бестиальности, наделенной страстями и чрезмерной мимикой[202]. Причем кодифицируется данная конструкция (безусловно актуальная, как отмечает исследователь, и для культуры XX века[203]) в физиогномической традиции[204], точнее, в зоофизиогномике. Как известно, одним из ключевых эпизодов в длительной истории зоофизиогномики стала работа голландского врача П. Кампера, построившего своеобразную эволюционную модель и опиравшегося на идею так называемого «лицевого угла», то есть угла между «горизонталью и линией, проведенной ото лба к верхней губе»[205]. В качестве двух крайних полюсов эволюционной шкалы Кампера выступали предельная бестиальность обезьяны с ее лицевым углом в 42 градуса и воплощавший идеал классического, винкельмановского совершенства профиль Аполлона — со 100 градусами. Соответственно увеличение лицевого угла означало движение по эволюционной шкале вверх — к совершенству, разуму и отсутствию низких страстей. Как отмечает известный французский искусствовед Юргис Балтрушайтис в своем очерке истории зоофизиогномики[206], схема и метод Кампера были подхвачены швейцарским физиогномистом И. К. Лафатером, настаивавшим, впрочем, на своей интеллектуальной независимости, а кроме того, полагавшим, что его эволюционная шкала — по сравнению с камперовской — выигрывает в точности. Среди прочих новшеств Лафатер «предложил свою собственную шкалу лицевого угла, которую он назвал „линией анимальности“ (la ligne d’animalité)»[207], пойдя при этом в сторону заострения лицевого угла на низшей ступени эволюции. Двадцать четыре эволюционные стадии, выделенные Лафатером благодаря линии анимальности, приводили в качестве высшей точки эволюционной шкалы к идеальному профилю Аполлона, а в качестве низшего, исходного момента лафатеровской шкалы «постепенного очеловечивания» выступала лягушка (ил. 1–2), являвшаяся в системе швейцарского физиогномиста воплощением природы «наиболее низкой и животной» («la plus ignoble et la plus bestiale»)[208]. Причем, описывая стадии перехода от лягушки к Аполлону, от чистой бестиальности к антропологическому совершенству, Лафатер дополняет характеристики полюсов своей эволюционной шкалы, соотнося высшую точку с гением, подобным кантовскому[209].  Как пишет Балтрушайтис, схемы, выстроенные Кампером и Лафатером, были подхвачены культурой XIX столетия, при этом весьма восприимчивыми к этим системам оказались художники-карикатуристы, активно перерабатывавшие конструкции, предложенные зоофизиогномикой. Именно в сфере карикатуры эволюционная модель Лафатера была подвергнута реверсированию, словно предвосхищавшему трактат Мореля о дегенерации (1857). Так, в частности, Балтрушайтис отметил гравюру прославленного французского карикатуриста Ж.-Ж. Гранвиля «Apollon descend vers la grenouille» (1844)[210], в которой эволюционная шкала Лафатера обращена вспять, эволюция трансформирована в инволюцию, в своего рода движение в сторону вырождения и регресса[211] (ил. 3).

Данный контекст, как кажется, указывает на то, что использование Белым лафатеровской пары[212] следует связывать не только с желанием автора подчеркнуть «разорванность», антитетичность характера Аблеухова-младшего через традиционные репрезентанты крайностей, но и с эволюционным характером данной конструкции, легко вписавшейся в линию героя-«выродка», который одержим, терзаем «страхами и ужасами» родового «наследства»[213] и которому в процессе разворачивания романного сюжета предстоит пройти через радикальное «перерождение» «органов чувств», через своего рода «вочеловечение»[214]. вернуться Schmidt E. Ägypten und ägyptische Mythologie — Bilder der Transition im Werk Andrej Belyjs. München, 1986. S. 405. вернуться См.: Ibid. S. 404–415. Контекстуальное описание смысла в данном случае представляется гораздо более продуктивным, чем довольно умозрительная попытка Магнуса Юнггрена истолковать образ «лягушки» через семантизацию грамматических форм, через апелляцию к, так сказать, «грамматике поэзии» (Ljunssren М. The Dream of Rebirth. A Study of Andrei Belyi’s Novel Peterburg. Stockholm, 1982. P. 40). вернуться «Я, как истинный человек, — самоцель. Как самоцель, я божественен. Но законы природной необходимости придают мне черты зверя. Смешение зверя и бога, то есть природной необходимости и свободного определения себя, как еще не достигнутой цели, — такое смешение двух правильных способов восприятия себя в отношении к миру — оно чудовищно; если чудовищно, то и преступно, кощунственно. Всякое чудовище есть смешение зверского с божественным» (Белый Андрей. Химеры // Весы. 1905. № 6. С. 15; см. также: Мельникова-Григорьева Е. Г. Принцип «пограничности» в «Симфониях» Андрея Белого // Уч. зап. Тартус. гос. ун-та. 1985. Вып. 645. С. 106). Данный конфликт, осознававшийся несомненно в качестве автобиографического (см: Лавров А. В. Андрей Белый в 1900-е годы: Жизнь и литературная деятельность. М., 1995. С. 183; см. также письмо Белого М. К. Морозовой середины июня 1908 года: Белый Андрей. «Ваш рыцарь»: Письма к М. К. Морозовой. 1901–1928. М., 2006. С. 103–104), волновал Белого и позже, например, в антифутуристическом трактате «Жезл Аарона»: «Современный философ молчит иссушенным сознанием, проклятым, как сухая смоковница; и от этого запорожные корни сознания в нем демоничны: козлины; сочетание корней и ветвей в нем смесительно, противоестественно, пошло; в нем смешение чувственной жизни с абстрактной — чудовищно: он — сатир» (Белый Андрей. Жезл Аарона (О слове в поэзии) // Скифы. СПб., 1917. Сб. 1. С. 172). Становится он и предметом критических проекций писателя, в частности, в анализе творчества Блока. В речи, произнесенной на вечере памяти поэта, состоявшемся 26 сентября 1921 г. в Политехническом музее, Белый отмечал: «Какая-то часть сознания Блока сбежала с горы, другая же часть осталась на горе, но потеряла какую-то конкретность, и с этого момента действительно в лирике Блока, в его мужских персонажах начинается раздвоение, я бы сказал образно: одна часть бежит в мглу мутной жизни и, прикоснувшись ко всем благам, начинает конкретизировать их, а другая половина сознания теряет духовную конкретность и становится абстрактной. <…> Абстракция и чувственность — вот на что разрывается конкретность мистики Блока» (Белый Андрей. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 509–510). Описанный конфликт был и темой бесед с А. Р. Минцловой: «И — да: человека она не ценила: „Будь ангелом“ — говорила она; если ж в ангеле ты оборвешься, — ну: падай — до зверя! События времени уничтожают „середку на половинку“: уже нет „человека“ в недавнем значении слова; уже гуманизм превзойден; переживаем огромнейший кризис „гуманистической“ эры, распавшейся в „ангелическую“ эпоху, иль — в „бестиальную“» (Белый Андрей. Начало века. Т. 3, гл. 9 — ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 13. Л. 99). вернуться Разворачивая мотивику животной ипостаси Николая Аполлоновича, Белый дополняет «лягушку» именно рептильной образностью: «…наклонял низко профиль с неприятным оскалом разорвавшегося рта, напоминая трагическую античную маску, несочетавшуюся с быстрой вертлявостью ящера (курсив мой. — А.Б.) в одно несогласное целое» (253). вернуться Белый Андрей. Сфинкс // Весы. 1905. № 9–10. С. 40. вернуться Schmidt Е. Ägypten und ägyptische Mythologie… S. 407–409. вернуться Уже в «Сфинксе» Белым намечено соотнесение «лягушачьего» мотива с Петербургом, в частности с петербургскими текстами Гоголя. В одной из главок статьи Белый описывает творчество Гоголя как движение между полюсами величественного и комического, Мефистофеля и канцеляриста, прибегая к сказочно-рептильной образности: «Змей Горыныч, если взглянуть на него простыми глазами (не символическими), или даже теми же глазами, но с иной позиции, рассыпался маленькими лягушатами. Мефистофель оказывается канцеляристом на богатых именинах» (Белый Андрей. Сфинкс. С. 41). И далее: «Начал Гоголь с ведунства, но потом затосковал и засмеялся одновременно. Обольстительность тайн рассыпалась смешными лягушатами. Звездная ночь Украины сменилась серым небом Петербурга. И потянулась вереница обывателей: это все были чиновники или канцеляристы с посеревшими лицами» (Там же. С. 44). вернуться Следует также отметить, что восходящие к «Сфинксу» ассоциации бытия, отделенного от «долженствования» и «сознания», с обитателями вод проникают в «Петербург» не только через рептильную образность. Неслучайно полуосознанная мысль, промелькнувшая у сенаторского сына, сопоставляется с рыбой: «…в Николае Аполлоновиче Аблеухове, будто рыба, скользнувшая по поверхности вод, — прошла дикая мысль <…>. Вся та мысленная галиматья пробежала в душе в одну десятую долю секунды» (217). вернуться В «Мастерстве Гоголя» эта тема предстанет антиномией «рода» и «личности», при помощи которой Белый будет описывать идейную эволюцию Гоголя. вернуться Ср. сочетание мотивов родовитого дворянства и бестиальности в «Сфинксе» (с. 29). С мотивами ненависти к роду и наследственности следует соотнести и мотив автопорождения из «некрасовской» редакции романа, напрямую связываемый с высокой, аполлинически-кантианской ипостасью Николая Аполлоновича: «Взойдя к себе самому, то есть открыв в центре себя лучезарное и всепронизывающее око, Николай Аполлонович рассудил совершенно отчетливо, что родился он в мир от этого ока при помощи двенадцати категорий, — не от родителя вовсе; то же бренное порождение, которое жило доселе и в порыве бесплодных угодливостей трепетало пред строгим родителем, было просто какою-то материальною дрянью» (с. 471). вернуться Ямпольский М. Б. Зоофизиогномика в системе культуры // Уч. зап. Тартус. гос. ун-та. 1989. Вып. 855 (Труды по знаковым системам, 23). вернуться В частности, в мультипликации, см.: Ямпольский М. Язык — тело — случай. М., 2004. С. 145–151. Ср. также сделанный режиссером Абрамом Роомом по сценарию Юрия Олеши художественный фильм «Строгий юноша» (1936). Здесь, в частности, положительным героям-комсомольцам, отчетливо соотнесенным с античной скульптурой, противопоставлен сугубо отрицательный персонаж, спроецированный на собаку. Это противопоставление прекрасной статуарности и низкой бестиальности подчеркнуто также тем, что герой-собака (сыгранный Максимом Штраухом) оказывается единственным персонажем с подчеркнутой мимичностью. Традиция противопоставления прекрасной «монументальности» и отвратительной бестиальности была понятна и осознана и в культуре XX века, см., например, книгу известного советского искусствоведа Иеремии Иоффе «Новый стиль», где эта традиция перенесена на классовый конфликт (Иоффе И. Новый стиль. М.; Л., 1932. С. 79–87) (Иоффе ссылается на физиогномические разыскания Лебрена и Гете). вернуться К которой, кстати, открыто апеллирует Белый в своем романе. Так, первое появление Дудкина и описание его внешности подано через мотив невписываемости странного лица героя в физиогномические таксономии: «…и наверно б физиономист, невзначай встретив на улице ту фигуру, остановился бы изумленный; и потом меж делами вспоминал бы то виденное лицо; особенность сего выражения заключалась лишь в трудности подвести то лицо под любую из существующих категорий — ни в чем более» (25). Мотив экстраординарности персонажа, реализованный через выпадение героя из физиогномических рубрик, не является изобретением Белого; о вызове, брошенном литературой XIX столетия физиогномическим классификациям, см.: Богданов К. А. Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты русской культуры XVIII–XIX веков. М., 2005. С. 196; исследователь ссылается на повесть Лескова «Овцебык», герой которой представлен не укладывающимся в систему рубрик, предложенных френологией. вернуться См.: Ямпольский М. Б. Зоофизиогномика в системе культуры. С. 72. вернуться См.: Baltrušaitis J. Abberations: Essai sur la légende des formes. Paris, 1983. P. 42–44. вернуться Baltrušailis J. Abberations. P. 44. вернуться «On a sait des essais sans nombre pour marquer les différens degrès qui descendent de l’espèce humaine à l’cspèce animale, la transition de la laideur la plus brute à la beaute la plus idéale, d’une méchanceté satanique à la bonte la plus divine, celle de l’animalité d’une grenouille ou d’un singe, aux premieres nuances de raison humaine dans un Samoyède, à de ses faibles lueurs, au génie transcendant des Kant à des Newton» (Lavater J. G. Essai sur la physiognomie, destiné à faire connoitre l’homme et à le faire aimer. La Haye: I. van Cleef, 1803. IV. P. 319). вернуться Baltrušaitis J. Abberations. P. 50; Ямпольский М. Б. Зоофизиогномика в системе культуры. С. 72. вернуться В одной из своих статей о карикатуре («Quelques caricaturistes français») Бодлер упоминает не только изображение, содержащее постепенное превращение Аполлона в «жабу» (crapaud), но и построенную на аналогичном принципе картинку, на которой место Аполлона занимает другое воплощение совершенства — Христос (Baudelaire Ch. Ecrits esthétiques. Paris: U.G.E. 10/18, 1986. P. 215). вернуться Немаловажной проблемой остаются, конечно, источники сведений Белого о физиогномике. Помимо университетских контактов студента-естественника Бугаева, едва ли не наиболее вероятным информантом Белого представляется Эмилий Метнер, безусловно хорошо осведомленный в этой области знаний прежде всего благодаря своим гетеанским штудиям (как известно, общение и сотрудничество с Лафатером является важной страницей биографии Гете). Если брать круг близких Белому людей, то именно у Метнера находим упоминания Лафатера. Так, в письме Эллису 1909 г. он писал по поводу личных впечатлений от лекций Штейнера: «Штейнера я слушал в Берлине зимой. Он мне очень, очень не понравился, и гетеанство его, хотя и [страстное], но поверхностное и еретическое. Человек он сильный, но философски наивный с уклоном в популярный некритический монизм. Это какой-то теософский пастор, выкрикивающий [глубокие] пошлости. Гете, наверное, не захотел бы знакомиться с ним, раз он в зрелые годы свои отвернулся от Лафатера» (РО РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 5. Л. 5 об.; любезно указано Михаилом Безродным). Подобная оценка, однако, не помешала Метнеру в книге о Гете посвятить целый раздел физиогномической интерпретации изображений веймарского аполлинийца и процитировать Лафатера, причем именно зоофизиогномический фрагмент (о «львином» и «волчьем» в Гете см.: Метнер Э. Размышления о Гете. М., 1914. Т. 1: Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма. С. 411; о самопроекции Метнера-Вольфинга на «волка»-Гете см.: Ljunggren М. The Russian Mephisto. A Study of the Life and Work of Emilii Medtner. Stockholm, 1994. P. 79). Как известно, книга Метнера, формально направленная против Штейнера, была попыткой «вразумления» увлекшегося антропософией Белого. Отсюда и целый ряд фрагментов, которые, вне всякого сомнения, писались с учетом бесед с Белым и его текстов. Неслучайно, что именно мучительная психологическая разорванность Белого, как кажется, стала предметом поучений Метнера: «Человек — от начала богоподобен. Все дело — в поддержании и вычерчивании богоподобия, которое чаще всего стирается, никогда не исчезая, однако, до конца. Но если бледнеет богоподобие от возобладания элементов слишком человеческих и искаженно-звериных, то становится оно ярче не через прыжок с одного полюса к другому, не через нетерпеливое устремление „зверя“ к „богу“, а только путем укрепления человечности. <…> Невольная потеря себя в звериности и произвольное усилие взлететь оттуда прямо к божескому, вот путь слишком человеческий; от экстаза, испытанного в одной полярности, жажда экстаза в другой. <…> Гете был более полярен, нежели это когда-либо снилось всем современным эстетам полярных „устремлений“. Вот почему он и „устремлялся“ не к полюсам, а от (курсив Э. Метнера. — А.Б.) полюсов и старался „выявлять“ не звериное и божеское, а человеческое. Поэтому он и достигал того, что суждения его были почти всегда и божественными и человеческими» (Метнер Э. Размышления о Гете. Т. 1. С. 288–290). Не исключено, что волновавший Белого и смущавший (а позднее раздражавший) Метнера конфликт затрагивался в их разговорах, в одном из которых и всплыла лафатеровская схема. Возможно, что именно в качестве отзвука писаний и бесед Белого и о Белом 1900–1910-х гг., в которых возникала именно эта проблематика, следует истолковывать позднейшую реплику Ж. М. Брюсовой о личности писателя, произнесенную в беседе с Д. Е. Максимовым: «— Я знаю его хорошо, — сказала она, выслушав мой рассказ о Белом, — он может быть человеком…» (Максимов Д. Русские поэты начала века. Л., 1986. С. 376). вернуться Ср. также инволюционные мотивы в более поздней книжке Белого: Белый Андрей. Одна из обителей царства теней. Л., 1924. С. 44–49. вернуться С эволюционных мотивов, с «гадов» и «гадин» Белый начнет свой следующий роман «Котик Летаев», где образы доисторических рептилий мучают пробуждающееся сознание ребенка. Занятной параллелью образности «Петербурга» служит стихотворение «Лемурия» беловского знакомого, поэта и оккультиста Бориса Лемана (Дикса). Излагая более или менее в соответствии с учениями Блаватской и Штейнера оккультную эволюционную историю, Леман так изображает человека лемурийской эры: «Был человек тогда лишен костей, / Живя в парах горячей атмосферы, / Земли едва касался он, над ней / Скользя как нетопырь. Уродливой химеры / Имел он вид — трехглазый, без ушей, / Со ртом лягушечьим <…> Он был немым, и лишь единый звук / Мог издавать тоскующе-влекущий — / Призыв любви к толпе своих подруг». Дальнейший ход эволюции описывается Леманом с использованием скульптурных мотивов: «Но дивной и зовущей / Была земля та там, где дух царит — / Над жуткой формою, в тумане вод живущей. / С ней связан, реял образ, что глядит, /Сияя красотой, сквозь Фидия творенье, / Где с телом дух в одно отныне слит, / В земную плоть окончив нисхожденье» (цит. по: Богомолов Н. Русская литература начала XX века и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1999. С. 367) (на текст Лемана мое внимание любезно обратила Илона Светликова). Влияние оккультных эволюционных представлений на творчество Белого могло бы стать предметом отдельного исследования; ср., например, позднее высказывание Белого о «Котике Летаеве»: «Так переживался мною конкретно период древнейших культур в становлении самосознающего „Я“; об этом точнейше я передал в „Котике Летаеве“; „Котик Летаев“ берет фазу преодоления древнего ужаса, может быть Лемурии, — в игру» (Белый Андрей. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 419). |