Годы работы на плантации обогатили сметливого крестьянина опытом возделывания южной культуры. Почувствовав себя в силах заняться этим делом, стал Иов Кошман подыскивать подходящий уголок. Но вокруг Батуми, в Аджаристане, все уже было занято, а за еще не разработанные участки их владельцы назначали непомерно высокую плату. И в конце 1900 года Кошман со всем семейством подался по Черноморскому побережью на север, прихватив с собой чаквинские семена. Позади уже были Сухуми и мыс Пицунда, а Кошманы все шли, пока не облюбовали себе необжитое место неподалеку от Сочи, в предгорьях Дагомыса, где горный хребет рассекала быстротечная речка Шаха. Тут и остановились. Всей семьей стали осваивать пустырь на одном из приглянувшихся холмов, выкорчевывать на нем дикий кустарник и разравнивать каменистый склон. Почвенный слой здесь был довольно тощий, так что илистые суглинки пришлось носить наверх с приморской низины.

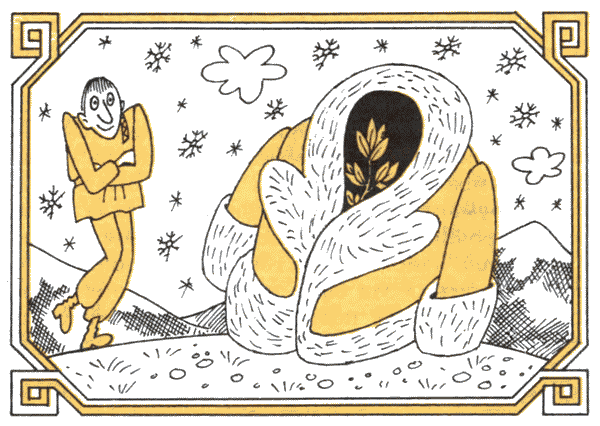

Несмотря на не совсем благоприятные климатические условия — низкие зимние температуры и недостаток влаги, — растения прижились. Осенью на участке в шесть соток зазеленели первые всходы. Старожилы окрестных мест с нескрываемым состраданием наблюдали за «пустыми хлопотами» пришельцев. А тут еще слишком суровая зима. Морозы доходили до двадцати градусов. Пришлось выносить из дома все холсты, мешковину, одеяла и даже праздничные одежды, чтобы укрыть ими нежные ростки. Так удалось спасти две трети посева. Для защиты теплолюбивых растений от холодных ветров Кошманы обсадили участок живой изгородью из жасмина.

Слухи о плантации, заложенной в Сочинском округе, не на шутку встревожили чайного туза Попова. Его агенты конфисковали «незаконный» зеленый лист — ведь на земельный участок у пришлого самозванного чаевода не нашлось официальной бумаги. А потом в дом нагрянула полиция. Устроила обыск, перевернула все вверх дном и приказала очистить участок. Объяснение хозяина, что-де земля эта была ничейной и до его прихода пустовала, не подействовало. Пришлось горемычной семье вновь укладывать пожитки. Теперь они решили уйти в горы, подальше от глаз блюстителей порядка.

В тридцати пяти километрах от первой стоянки, вверх по Шахе, у адыгейского селения Солох-Аул, нашли они склон, покрытый красно-кислой глинистой почвой, весьма подходящей для чайного куста. Вновь начался ежедневный кропотливый труд, принесший удивительные плоды. Первый урожай Кошман уложил в кожаный сундук, с которым они когда-то выехали с Украины, запряг волов и поехал на сочинский торг.

Уже после первой распродажи слава о чае, выращиваемом местным «чудаком», разнеслась далеко за пределы курорта. Приятным вкусом, тонким ароматом и благородным колером он значительно превосходил батумский чай. Своим напитком гостеприимный хозяин щедро угощал путников. Более того, он настойчиво советовал соседям заняться разведением чая, ходил по ближайшим селениям, бесплатно предлагая выращенные им саженцы. Однако охотников не находил: местному населению привычнее и выгоднее было заниматься садами и виноградниками.

Ученые тоже не сразу оценили значение инициативы Кошмана. На съезде ботаников в Петербурге в 1912 году отмечалось, что чай (равно как и мандарин и другие субтропические культуры) может иметь промышленное значение лишь в районе Батуми. Придя к выводу, что испытанием этой культуры следует заниматься в южных районах до Гагр, съезд решил, что вопрос о чае в районе Сочи и севернее должен быть снят как совершенно безнадежный. По иронии судьбы, через год чайные растения Кошмана с большим успехом экспонировались в том же Петербурге на выставке «Русская Ривьера».

Уже в первые послереволюционные годы селекционером-самоучкой заинтересовались работники Сочинской опытной станции. Ему выделили средства, необходимые для продолжения экспериментов. Плантация Кошманов из 800 кустов практически превратилась в государственное семенное хозяйство, которое вскоре стало обеспечивать материалом вновь образуемые участки в Адлерском районе.

Буквально на следующий год после кончины Кошмана, в 1936 году, началась закладка первых сотен гектаров плантаций в приморской зоне Краснодарского края — не только в Сочинском и Адлерском, но и в Лазаревском районах. Используя принцип ступенчатой акклиматизации, советские ученые продвигали чайное растение из южных районов в более северные — в предгорья Кубани.

В 1945 году на побережье был организован трест «Краснодар-чай», а в последние годы на базе первого в крае чайного совхоза «Дагомысский» образовано производственное объединение «Краснодарский чай». Его продукция по своим вкусовым качествам считается одной из лучших в мире. С начала 80-х годов, с тех пор как на Международной дегустационной выставке в Брюсселе дагомысский чай на равных с цейлонским получил золотую медаль, местная фабрика стала работать на экспорт. Всего в крае работают две перерабатывающие фабрики. Чай зеленеет на площади 1,6 тысячи гектаров, его средняя урожайность достигла 4000 килограммов с каждого гектара.

Русский, или краснодарский, чай остается пока что самым молодым из промышленно возделываемых в мире. Хотя была уже не одна попытка «состарить» его. Так, в 1953 году селекционер А.В. Паравян пробовал получить казахстанский чай. До сих пор никак не начнется промышленное производство многообещающего чая, выведенного на западных окраинах нашей страны. Об этом, пожалуй, следует рассказать подробнее.

САМАЯ СЕВЕРНАЯ ПРОПИСКА

Академия наук СССР в творческом содружестве с республиканскими академиями и Министерством сельского хозяйства СССР организовала обширные исследования, чтобы выяснить возможности «осеверения» южанки. Организованная Советом по изучению производительных сил при АН СССР объединенная комплексная экспедиция по развитию культуры чая провела опыты в Крыму и Молдавии, в Дагестане и Северной Осетии, изучила «чайный потенциал» Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, Приморья, Сахалина и южного острова Курильской гряды — Кунашира. Усилиями ученых-энтузиастов культура настойчиво продвигалась в новые районы.

В результате этих усилий в 1949 году чайную эстафету приняла украинская земля. В тот год семена посеяли у самых западных границ нашей Родины. Спустя три года там же в порядке широкого производственного испытания были заложены первые десять гектаров колхозных плантаций. Самым северным на Земле адресом прописки этого теплолюбивого растения стала Закарпатская область. Сам по себе факт его проникновения в столь высокие широты явился событием мирового значения, вошедшим в список смелых научных экспериментов.

Изучение возможностей акклиматизации чайного куста на солнечных террасоподобных склонах и предгорьях Карпат началось под руководством профессора В.Б. Сочава в период работы закарпатско-молдавской ботанической экспедиции академий наук СССР и УССР по развитию культуры чая. Северный горный щит, обеспечивающий мягкий климат, кислые почвы, сформировавшиеся под воздействием лесной растительности, должны были, по прогнозам ученых, благоприятствовать развитию чаеводства в южных районах Закарпатья — Ужгородском, Мукачевском, Иршавском, Севлюшском и Береговском. В ходе почвенно-климатического обследования этого предгорного края, где произрастают персики и виноград (последний, выращиваемый на холмах и предгорьях, даже не укрывается на зиму), было выявлено до 6000 гектаров земли, пригодной для расселения экзотического куста.

В ряде мест создали так называемые географические участки. Они размещались в различных экологических условиях зоны, по вертикали от равнины к горам, и охватывали разнообразные климатические и почвенные вариации. На них-то и посеяли семена сортов, специально подобранных грузинскими селекционерами. На организованной вблизи Мукачева опытной базе — опорном пункте Всесоюзного НИИ чая и субтропических культур — уже в 1949 году заложили опытную плантацию из различных популяций и сортов чайного растения.