В то же время у царей Тира имелись и более мягкие средства влияния. Самым важным и действенным из них было насаждение культа Мелькарта в Китионе и его небесной спутницы Астарты, чему служил грандиозный храм, возведенный в конце IX столетия на руинах святилища позднего бронзового века{105}. Почитание Мелькарта гражданами Китиона подтверждается изображениями божества на монетах города, чеканившихся и через четыреста лет{106}.

Хотя подобные памятники и свидетельствуют о возраставшем могуществе Тира, визит Ашшурнасирпала II с армией, вовсе не эпизодический, сигнализировал и о том, что близится конец независимости финикийских владык и в последующие десятилетия города левантийского побережья будут подвергаться насилию со стороны Ассирии. Ради поддержания политической автономии, а вернее даже ради самосохранения, им придется снова исполнять традиционную роль «кормильцев» потенциально более сильного и грозного соседа.

Кормежка ассирийского зверя

Ассирия обычно строила свои отношения с другими ближневосточными государствами на основе их полного подчинения посредством грубой военной силы и вымогательства дани. Однако ей не были чужды и стратегические торговые интересы{107}. Солдат, ткачей, кожевников, земледельцев и прочих тружеников, без которых не могло существовать государство, надо было обеспечивать сырьем, оборудованием, деньгами{108}. Придворные и высокопоставленные царские чиновники ожидали даров землями и прочими благами за свою службу{109}. Всемогущие цари считали себя и великими благодетелями. Они могли всегда сказать, что пожива, достающаяся завоеваниями, повышает благосостояние всех, включая самых бедных подданных{110}.

Постоянно и в больших количествах требовались драгоценные материалы, которые использовались в реализации амбициозных строительных проектов, предназначавшихся для того, чтобы внушать и благоговение, и повиновение. Особенно выделялся своей пышностью «дворец, не имевший себе равных», воздвигнутый ассирийским монархом Синаххерибом в Ниневии в начале VII века. Это было грандиозное сооружение — более 10 000 квадратных метров, декорированное изнутри дорогими породами дерева, серебром, медью и слоновой костью с тончайшим резным орнаментом. Снаружи стены были облицованы цветным глазурованным кирпичом. Каждый сантиметр облицовки графически отражал подвиги царя. Даже мебель была изготовлена из дорогого дерева и инкрустирована слоновой костью и драгоценными металлами{111}.

Для достойной жизнедеятельности ассирийское государство нуждалось в поставках высококачественных материалов и предметов роскоши на регулярной основе и в таких масштабах, которые могут быть гарантированы не завоеваниями, а лишь торговлей. По логике ассирийских царей, удовлетворять их потребности во всем этом должны были приморские финикийские города, да еще и поставлять корабли и команды для флота. Особую ценность для ассирийцев представляли серебро, ставшее общепринятым платежным средством во всем регионе, и железо, необходимое для изготовления оружия{112}. С точки зрения Ассирии финикийские города приносили больше пользы, сохраняя определенную степень политической и экономической автономии, а не в составе империи{113}. Коммерческий форпост Китион, возможно, и появился вследствие возросших претензий Ассирии к финикийским городам и ненадежности кипрских партнеров Тира.

Как бы то ни было, совершенно новая геополитическая ситуация сложилась в начале VIII века, когда ассирийский царь Ададнинари III захватил Северную Сирию{114}. Это событие для тирян имело и позитивные, и негативные последствия. С одной стороны, они избавились от наиболее злостного конкурента. С другой — тиряне лишились поставщика драгоценных металлов, и теперь триумфатор будет требовать от них эти металлы. Для удовлетворения его запросов надо изыскивать новые источники их приобретения. Мало того, возникала необходимость в расширении географии финикийской коммерческой деятельности. Следовательно, не амбиции и жажда славы побудили финикийцев двинуться за запад и открыть эпоху великой колониальной экспансии, а инстинкт самосохранения{115}.

«Открытие» Запада

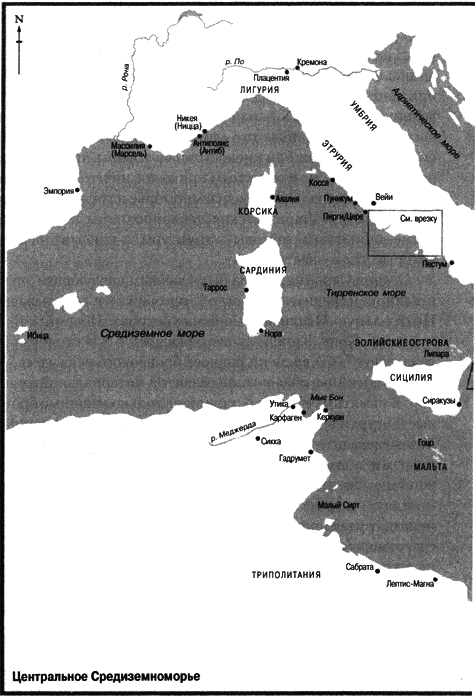

До сих пор академические умы спорят по поводу того, когда именно купцы левантийского побережья впервые появились в Центральном и Западном Средиземноморье. Более или менее ясно то, что первые финикийские западные колонии возникли в конце IX — начале VIII века. Однако не имеется достоверных свидетельств о «доколониальных» торговых миссиях. Безусловно, ближневосточные товары продавались в регионе и ранее, но о том, кто их привозил, ничего не известно[40]. Конечно, Центральное Средиземноморье и той эпохи не было захолустьем, и финикийские первопроходцы не создавали какие-либо новые торговые структуры, а вписывались в те, которые уже существовали.

Остров Сардиния тогда был главным связующим звеном в обширной средиземноморской торговой сети, охватывавшей Центральную Италию, Эолийские острова, Иберийский полуостров, Крит, Кипр и существовавшей с XII столетия или даже ранее{116}. Со времени раннего бронзового века здесь обитали нурагийцы, обладавшие развитой материальной культурой. В память о себе они оставили не только изящные бронзовые фигурки воинов, лодок и диких животных. Сохранились целые мегалитические деревни с общинными склепами, колодцами, подземными алтарями и круглыми каменными хижинами, гроздьями располагавшимися вокруг монументальных двух- и трехэтажных башен (нураг) и защищенными по периметру крепостными стенами. Более сложные комплексы, состоявшие из центральных башен, окруженных меньшими по размеру башенками, служили, очевидно, резиденциями вождей или религиозными святилищами{117}. Нурагийцы занимались и земледелием, в частности виноградарством, и торговлей, развозили на своих судах различные товары, в том числе и гончарные изделия.

Первые финикийские мигранты, видимо, появились на острове в конце IX — начале VIII века. Подобно Кипру, Сардиния привлекала финикийских торговцев своими богатыми месторождениями меди, свинца, железа и серебра{118}. Несмотря на наличие плодородных прибрежных равнин, пригодных для земледелия, первые левантийские поселенцы на Сардинии им не занимались, и в этом отношении характер их пребывания здесь отличался от колонизации Кипра, происходившей примерно в то же самое время.

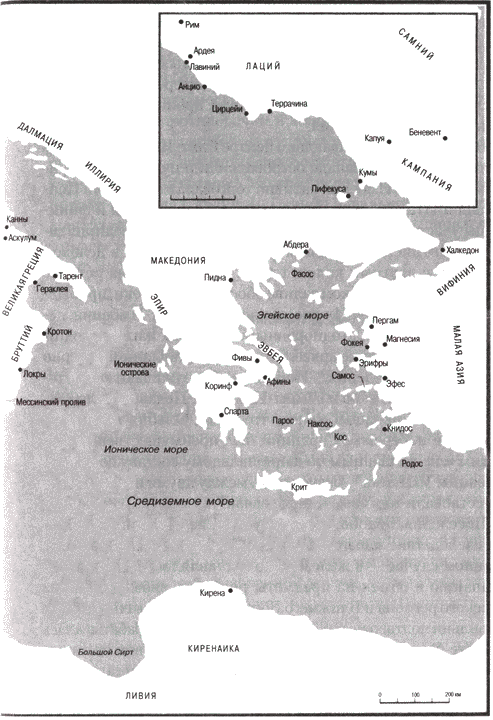

В металлообрабатывающем центре Сант-Имбения (теперь Альгеро) на северо-западе острова жили и нурагийцы, и финикийцы. Сант-Имбения активно торговала с этрусками Центральной Италии, и, по всей видимости, нурагийцы и финикийцы участвовали в совместных коммерческих предприятиях[41]. Левантийские мигранты наверняка вступали в деловой контакт и с другими колонистами. В Пифекусе на острове Искья в Неаполитанском заливе обосновались греки, прибывшие с острова Эвбея. Их поселение, как и Сант-Имбения, демографически не было однородным: здесь тоже жили выходцы из Леванта. По оценке археологов, они составляли примерно 20 процентов населения{119}. Историки обнаруживают присутствие эвбейских греков и в Сант-Имбении. Недавно было также высказано предположение, что город Ольбия на северо-восточном побережье Сардинии был преимущественно греческим или смешанным по национальному составу со второй половины VIII века{120}.[42] Безусловно, между двумя поселениями существовали торговые и иные связи{121}.