9. ОДНО ИЗ ОПИСАНИЙ ЯЗЫКА

Чарлз Хоккет опубликовал свои соображения относительно ключевых свойств языка в книге «Курс современной лингвистики»; с тех пор он несколько пересмотрел составленный им список свойств. Однако Футс выбрал для анализа исходный перечень, руководствуясь при этом тремя причинами: исходный перечень широко известен, он предполагает присутствие существа, поведение которого может быть исследовано, и задуман с тем, чтобы противопоставить общение людей общению животных – то есть показать, какие особенности, характерные для общения между людьми, отсутствуют в общении животных. Хоккет хотел показать, какие свойства человеческой речи присущи общению животных, а какие нет. Нужно сказать, что сам Хоккет считал, что все семь выделенных им определяющих свойств языка проявляются лишь в общении между людьми.

Основная мысль Хоккета – рассмотреть язык, используя перечень характерных особенностей поведения вступающих в общение индивидов, – родилась из намерения исследовать филогению языка («хотелось бы узнать, как из чего-то, что еще не было языком, возник язык») и влияние, оказанное языком на тот биологический вид, у которого он возник в результате эволюции. Расчленение языка на ряд отдельных характеристик, таких, например, как «перемещаемость», позволяет сравнивать эти характерные свойства языка и судить об их происхождении.

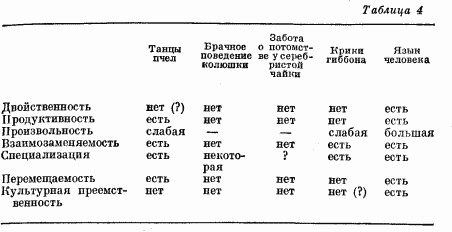

Хоккет обсуждает выделенные им семь свойств применительно как к общению людей, так и к конкретным способам общения у четырех различных существ: пчелы, колюшки, серебристой чайки и гиббона. Он выбрал именно этих животных, поскольку они демонстрируют разнообразие способов общения в животном царстве. Когда пчела обнаруживает источник пыльцы, она возвращается в улей и танцем сообщает остальным пчелам о местоположении источника корма и его количестве (Карл фон Фриш был удостоен Нобелевской премии отчасти за объяснение таких танцев пчел). Самцы и самки колюшки сообщают о готовности приступить к размножению путем изменения своей окраски и формы тела. Птенцы серебристой чайки побуждают родителей кормить их, делая клюющие движения в направлении родительского клюва. В сообществе гиббонов существует система криков, оповещающих о различных опасностях и общих потребностях. Хоккет полагает, что в каждом из этих способов общения присутствует по меньшей мере одно из выделенных им ключевых свойств; в скромном танце пчел можно усмотреть фактически шесть таких свойств.

Этими семью ключевыми свойствами являются: двойственность (или дуальность), продуктивность, произвольность, взаимозаменяемость, специализация, перемещаемость и культурная преемственность. Сравнивая пять различных систем общения, Хоккет приписал им свойства, перечисленные в таблице 4.

Памятуя об изложенной выше дискуссии относительно языка, нетрудно заметить, что в этом перечне не упоминаются такие существенные свойства, как реконституция или семантичность. Лингвисты и психолингвисты мало в чем согласны между собой в отношении терминов, в которых следует правильно описывать язык. У каждого существуют свои собственные предпочтения. В действительности свойства «двойственность» и «продуктивность», по терминологии Хоккета, с несколько иной точки зрения описывают те же свойства, что и термины «реконституция» и «семантичность». Например, понятие «реконституция» описывает процесс познания, в то время как понятие «продуктивность» трактует лингвистический результат этого процесса – способность понимать и составлять предложения, никогда прежде не высказывавшиеся.

Рассмотрим поподробнее эти семь ключевых свойств языка.

ДВОЙСТВЕННОСТЬ, или структурная двойственность. Этот термин означает, что человеческий язык обладает одновременно и фонологической (звуковой), и грамматической (смысловой) организацией, или, выражаясь более научным языком, кенематической и плерематической структурами. Кенема – это, в частности, единичная фонема, представляющая собой попросту элементарный «строительный блок». Плерема – это смысловая единица, передаваемая с помощью кенем. Плерематическая структура придает сообщениям смысл в соответствии с семантической договоренностью. Если кенематическая подсистема позволяет образовывать слова, то плерематическая подсистема – предложения. Вместо того чтобы для каждого сообщения использовать отдельный сигнал, человеческая речь строится из конечного числа звуков, или фонем, которые, складываясь огромным числом различных способов, образуют кенематическую структуру. Это обстоятельство обусловливает важнейшее свойство языка, называемое продуктивностью. Хотя существование плерематической структуры еще не означает, что слова будут складываться в предложения, однако оно дает возможность составлять различные сообщения, следуя единой логике их построения. Крик гиббона, например, не структурирован плерематически.

Предложение, которое содержит более одной плеремы, плерематически сложное, а если в системе обнаружена плерематическая сложность, то в ней может быть обнаружено и свойство продуктивности. Таким образом, двойственность языка возможна, по Хоккету, и без продуктивности; таков, например, язык, состоящий из большого числа однословных предложений, каждое из которых построено из нескольких сигнальных единиц.

Хоккет не исключает вероятности того, что общению некоторых видов животных может быть свойственна двойственность, хотя и отмечает, что сам он с такими случаями не сталкивался. Двойственность языка возвращает нас к уже обсуждавшемуся понятию «семантичность». Воспользуемся этим моментом, чтобы расширить предмет обсуждения, и вспомним характер употребления слов самкой шимпанзе Люси.

Если семантичность означает присвоение определенного значения некоторому абстрактному символу, то двойственность позволяет строить конструкции из таких символов. Если у животных отсутствует способность воспринимать двойственность, то каждое сообщение, которым они обмениваются, должно заранее возникнуть в процессе филогенетического развития. С другой стороны, двойственность может освободить животных от необходимости оперировать только заранее полностью сформулированными сообщениями, чтобы позволить им использовать строительные блоки для создания новых, собственных сообщений. В отсутствие кенематической и грамматической подсистем животные могут обмениваться лишь ограниченным числом сообщений, данных им от природы, но, обладая упомянутыми подсистемами, они могли бы сказать гораздо больше.

Так Хоккет объясняет двойственность языка; однако он не говорит окончательно ни о числе сообщений, которое может существовать в недвойственной системе – такой, например, как крики гиббонов, – ни о том, должна ли концепция двойственности в противовес недвойственности приниматься без доказательств.

ПРОДУКТИВНОСТЬ. Как двойственность в общении животных возможна без продуктивности, так и продуктивность, утверждает Хоккет, может быть без двойственности. Продуктивность означает, что живое существо способно создавать и понимать бесконечное число сообщений, составленных из конечного числа имеющих смысл единиц, то есть «владеющий языком может сказать нечто, чего он никогда не говорил и не слышал ранее, и быть полностью понятым слушателем, причем ни говорящий, ни слушающий ни в малейшей степени не будут подозревать о новизне сказанного». Хоккет утверждает, что именно этот механизм делает возможной аналогию. Аналогия, первая составная часть реконституции, означает способность устанавливать сходство в высказываниях, которое затем «реконституируется» (закрепляется) в новых высказываниях, и, таким образом, конечное число структурных взаимосвязей используется для усвоения огромных массивов разнородной информации. Именно посредством аналогии дети усваивают грамматику взрослых.

В отсутствие плерематической сложности система общения может обладать продуктивностью, если новые однословные сообщения создаются посредством специального типа аналогии, так называемого «смешения». Этим термином обозначается построение все новых и новых сигналов из частей старых. Такая система может обладать продуктивностью и в отсутствие двойственности, как, например, у пчел, сообщающих своим собратьям о местонахождении новых источников пыльцы. Танец пчел обнаруживает свойство продуктивности, утверждает Хоккет, и в то же время в нем отсутствует двойственность, поскольку наименьшие осмысленные компоненты «данного танца не составлены из лишенных смысла, но четко различающихся единиц, подобных кенемам». Семантическая соотнесенность, приписывающая определенный смысл отдельным компонентам танца пчел, заложена в генах насекомых, и это приводит нас к третьему ключевому свойству языка.