В итоге в период 1740–1790 годов объем железа, выплавляемого Швецией, был примерно одинаков и составлял 4100–4800 тонн. Так вот, российское производство железа не сдерживалось никакими ограничениями, а наоборот, производство металла поддерживалось правительством, в том числе и льготами, и в результате пропорция ввоза железа в Англию начала меняться. В 1740-х годах шведская доля упала до 65 %, а русская возросла до 31 %, а в конце 1750-х соотношение стало 50/50. К концу столетия Россия фактически вытеснит Швецию с британского и голландского рынка, доведя свою долю до 83 %, а шведам придется искать другие рынки сбыта, в том числе Португалию, Испанию, итальянские государства и т. д. Изменит ситуацию только континентальная блокада.

Российское правительство проводило активную политику поддержки экспорта железа: оно сдерживало рост отпускных цен и старалось сохранить традиционных торговых партнеров, искало новые рынки сбыта в Европе и занималось торговым шпионажем, то есть собирало информацию об экспорте шведского железа для получения новых возможностей конкуренции с ним российского металла. Шведское же правительство, хотя и выражало озабоченность по поводу увеличения экспорта российского железа, в середине столетия вынуждено было пойти на ограничение собственного производства, чтобы сохранить его рентабельность и лесные ресурсы страны, не допустить падения цен на европейском рынке в условиях растущих объемов продаж российского черного металла.

Окончание Семилетней войны для России произошло неожиданно. 5 января.

1762 года умерла императрица Елизавета Петровна, и на трон взошел Петр III. Узнав о смерти Елизаветы, прусский король был вне себя от радости: «Мессалина Севера мертва. Сдохла, стерва!» (Die Messalina des Nordens ist tot. Morta la Bestia!)

В результате с Пруссией был заключен договор, согласно которому король Прусский в случае нападения на Россию любой балтийской страны или Австрии с Англией был обязан выступить в войне в качестве союзника русского царя. В случае же нападения на Россию Османской империи или Ирана Пруссия перечисляла России 800 тысяч рублей серебром ежегодно, пока идут военные действия. Те же 800 тысяч рублей серебром должна была платить Россия Пруссии, если вдруг на нее нападет Англия или Франция.

Россия выделяла Пруссии для войны с Австрией русский 12-тысячный корпус пехоты и 4 тысячи конницы, а также обещала быть посредником со стороны Пруссии на переговорах о мире со Швецией. Как герцог Голштейн-Готторпский, Петр III планировал в союзе с Пруссией начать войну с Данией по отторжению у нее Шлезвига, но не под прусскую, а под русскую юрисдикцию.

Художник Александр Евстафьевич Коцебу. Взятие крепости Кольберг в ходе Семилетней войны. Холст, масло. 1852 г.

Развитие торговых и промышленных центров в России в XVIII в.

Надо сказать, что к «дипломатической революции» Петра III у историков отношение неоднозначное. Одни ругают царя за то, что он отдал завоеванную Восточную Пруссию обратно Фридриху II, другие отмечают, что мотивы вступления России в Семилетнюю войну были совершенно непонятны и больше происходили от желания самоутвердиться в собственной политике, чем из-за отстаивания каких-то своих государственных интересов.

Что касается войны с Данией и Шлезвига, в случае завоевания последнего здесь тоже были плюсы. Напомним, что территория Шлезвига — это, помимо всего прочего, города Киль, Любек, Хузум, Бюзум, то есть русский Балтийский флот мог базироваться там на незамерзающие порты, в том числе и в Северном море, контролируя устье Эльбы, а значит, и торговлю Гамбурга. Кроме того, при дальнейшем движении на Ютландский полуостров русские вполне могли планировать и, что особо важно, совершить захват балтийских проливов, что автоматом делало Балтийское море внутренним русским морем.

Таким образом, решение Петра III о союзе с Пруссией и завоевании Шлезвига имело как много минусов, так и много плюсов, хотя, безусловно, оно было очень противоречивым. Главным же плюсом для Петербурга по окончании Семилетней войны стало резкое ослабление позиций Франции в Польше.

Тем не менее на 1762 год Россия продемонстрировала ярко и четко, что она стала гегемоном Балтики. По своему усмотрению она создавала или разрушала союзы. Швеция, Дания или Пруссия и подумать не могли сделать какие-то ходы в обход России. Понятно, что роль мирового гегемона тогда была у Англии, но Лондон и Петербург находились в союзе, причем имели очень крепкие торговые связи: Англия была для России источником товаров и технологий, Россия для Англии — главной сырьевой базой. И обе стороны это понимали.

28 июня 1762 года Петр III был свергнут в результате дворцового переворота, и к власти пришла его жена — Екатерина II. Пришедшая к власти царица отменила государственные монополии на торговлю большинством товаров (кроме поташа и смольчуга). В 1764-м был разрешен свободный экспорт хлеба заграницу, и экспорт зерна, наряду с железом и товарами для кораблестроения, надолго стал «нашим всё» во внешней торговле. Если в начале 1760-х сальдо торгового баланса в пользу России составляло всего 2 миллиона рублей серебром, то уже в 1770-х оно достигло суммы 10 миллионов рублей. В 1779 году вывоз пшеницы из главных портов, кроме остзейских, превышал вывоз 1766 года в девять с лишним раз. Объемы продаж хлеба за 40 лет, с 1749 по 1790 годы, увеличились с двух тысяч до двух с лишним миллионов рублей. Такой рост объяснялся не только увеличением производства товарного хлеба в России, но и формированием широкого спроса на Западе, так как в Англии пришли к выводу, что ввоз продовольствия обойдется казне дешевле его производства.

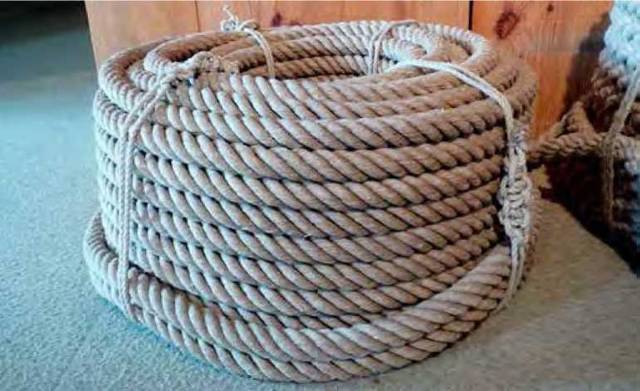

Бухта пенькового каната. На Королевском флоте 90 % всех канатов выделывалось из русской пеньки.

Пенька из России по своим качествам была лучшей французской, испанской, американской, собственно английской и считалась стратегическим товаром.

Манифестом от 31 июля 1762 года были сняты все ограничения торговли Архангельска, до которого в 1763 году дошла и контрактная форма торговли, то есть с помощью бумажных контрактов, которые регистрировались в Коммерц-коллегии. В 1763 году в Петербурге организовали Средиземноморскую компанию по торговле со странами Южной Европы. В 1767 году начала действовать Нижегородская компания для торговли хлебом в Поволжье и Петербурге, объединившая 30 местных купцов и получившая из казны 20 тысяч рублей. В 1772 году появилась Воронежская компания для торговли с Крымом. Для налаживания и укрепления дальневосточной торговли задумались о создании Российско-Американской компании, которая была-таки создана в конце века.

Таким образом, Россия начала торговую экспансию своего сырья на европейские, азиатские и американские рынки.

В 1762 году в Россию для продления торгового договора 1734 года, который для англичан был очень выгоден и ставил их в привилегированное положение относительно других стран, прибыл новый посол из Англии — Джон Хобарт, 2-й герцог Бэкингэм. Король Георг III потребовал от своего посла в России, чтобы он употребил «все усилия к возобновлению вышепоименованных торговых обязательств». Кстати, в королевском письме Бэкингэму впервые прозвучала одна очень важная мысль: «Промышленность и флот Великобритании на данный момент не могли бы существовать без поставок сырья из России. В то же время никто, кроме британских купцов, не мог бы купить у России производимое ею огромное количество экспортных товаров» [26]. Этому вполне соответствует еще одна цитата [27]: «Можно без преувеличения сказать, что британский флот (и прежде всего военный) был создан по преимуществу из материалов, вывезенных из России. Россия же потребляла готовые изделия британской промышленности: сукна, ткани, различные предметы обихода (среди них важное место занимали предметы роскоши) и т. д.».