Сибирский рассказ. Выпуск V

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

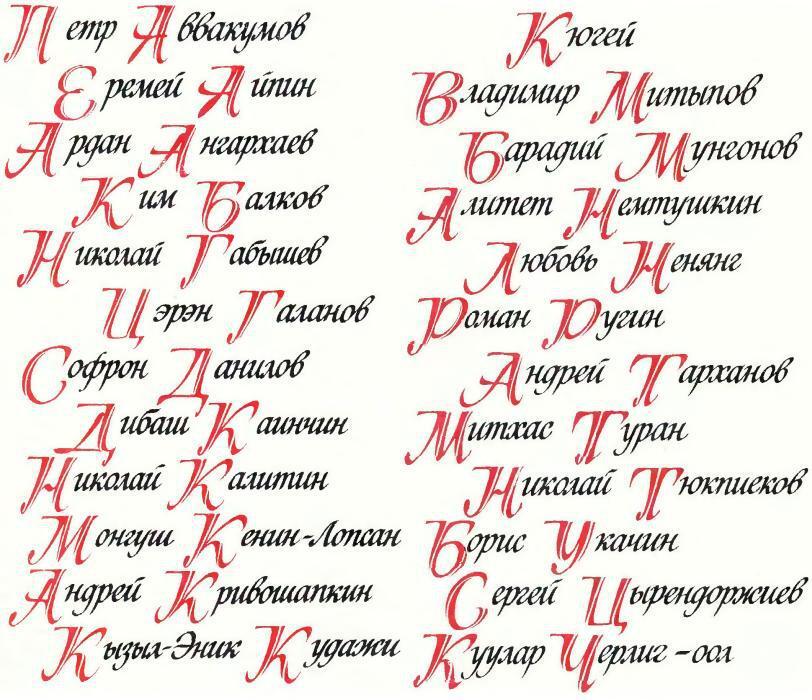

Очередной, пятый по счету, выпуск «Сибирского рассказа», издание которого Новосибирское (Западно-Сибирское) книжное издательство регулярно осуществляет с 1975 года, на сей раз носит особый характер. Сборник целиком, от начала и до конца, посвящен художественной литературе народов Сибири — алтайской, бурятской, тувинской, якутской и др. О своеобразии и национальных особенностях жанра рассказа в этой литературе сказано в заключающем книгу послесловии, здесь же хочется остановиться на тех основных принципах, которыми руководствовался составитель при формировании сборника.

Прежде всего, о географии. В первых двух выпусках прописка авторов, русских рассказчиков, не играла решающей роли, главным было «сибирское» направление их творчества, и в сборник включались рассказы писателей, живших в то время в Москве, Ленинграде и других городах европейской части страны. Позже, с учреждением редколлегии издания, мы по общему мнению стали отбирать только произведения сибиряков, т. е. писателей, живущих на территории Западной и Восточной Сибири. «Сибирский рассказ» — не антология, решили мы, а как бы площадной срез, показывающий на определенном этапе развития нашей прозы, как обстоят дела с «малым жанром» в различных областях обширнейшего региона: Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Алтайском и Красноярском краях и т. д. Для нас важно было «представительство», хотя при этом не скидывался со счетов и идейно-художественный уровень — в самом деле, ведь в каждом сборнике присутствовали рассказы В. Астафьева и В. Распутина, ведущих наших сибирских писателей, они-то и помогали высоко «держать планку», рядом с произведениями таких мастеров просто невозможно было помещать серые, проходные вещицы. Таким образом, критерии отбора были достаточно строгими, что и позволило «Сибирскому рассказу» завоевать у читателей авторитет и признание. Этими же принципами (представительство плюс возможно более высокий идейно-художественный уровень) мы руководствовались и при составлении данного сборника.

Западная и Восточная Сибирь включают в себя Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Долгано-Ненецкий, Эвенкийский, Горно-Алтайский и Хакасский автономные округа, Бурятскую, Тувинскую и Якутскую АССР. Национальные писатели, живущие на этих территориях, и стали авторами пятого выпуска «Сибирского рассказа». Чукотский и Корякский АО, Камчатская область в нашу зону традиционно не входят, это уже Дальний Восток.

Главным образом заботило нас тематическое разнообразие сборника. При всем множестве сюжетов у национальных писателей народов Сибири есть излюбленные темы, связанные, по всей видимости, с образом жизни этих народов, близостью их к природе и т. д. Это — охота (большей частью, на «хозяина тайги» медведя), народные обряды и сказания, любовь к родной земле, почтение к старикам. Но нарастающие ритмы современности, производственные и нравственные проблемы, связанные с промышленным освоением Сибири, ныне достигли самых глухих и отдаленных ее уголков, что, конечно же, воплотилось в творчестве национальных прозаиков-рассказчиков. Здесь сельскохозяйственное производство со многими его трудностями и издержками, нефтедобыча, рыболовство, охрана окружающей среды, борьба с пьянством и хищениями, борьба с пережитками прошлого, бюрократизм и местничество — короче говоря, все то, что является предметом углубленного исследования для всей нашей многонациональной советской литературы. Сборник в этом отношении вполне продолжает традиции, сложившиеся в предыдущих выпусках.

Е. Городецкий

Петр Аввакумов

СТАРИКИ

Небывалый зной опалил землю. После того, как в середине июня местами прошли кратковременные дожди, небо который уже день сняло чистотой, и хоть бы тучка с ладонь омрачила единожды его чело. Настал июль, и вместе с ним нагрянули полчища кобылки, и хилая трава на засушливых лугах сникла и поблекла окончательно.

Обходя угодья, бригадиры сенокосчиков только разводили руками и сердито плевались, досадуя на погоду. На собрании правления решили лучших работников отправить на дальние участки, где трава не пострадала от засухи и кобылки, а стариков оставить на местах.

В одно жаркое утро, вскинув на плечи косы и грабли, три старика, отмахав пешком почти десяток верст, пришли в округлый, как оладышек, алас. На опушке леса, обрамляющего алас, они остановились, присели под древними раскидистыми лиственницами, перекурили, как полагается с устатку, потом, охая и кряхтя по стариковскому обычаю, вышли на середину луга.

— Что делается, вы поглядите, что делается-то! — запричитал скороговоркой дед Байбал, никогда за словом в карман не лазивший. — Айыбы-ын[1], в жизни не видел, чтобы земля до такого состояния дошла!

— И не говори, брат, вишь, какие трещины, — поддакнул ему Дабыт, а сам ходит взад-вперед, меряет аршинными шагами землю, словно собираясь подсчитать все трещины, отстает от своих, затем догоняет, неуклюже переваливаясь на кривых ногах.

— Ну что, кажись, польза невелика будет? — сказал старик Охоносой, шумно отдуваясь и обмахиваясь волосяной махалком: ему тяжело идти — он хром на правую ногу.

— Видимо, да.

— А какая травка вырастала прежде!

— Даже не верится.

Вся равнина аласа была иссечена трещинами, и куда б ни ступил — из-под ног со стрекотом вылетает жирная краснокрылая кобылка. Старики обошли весь луг, нашли раскидистую иву и под ее сенью решили попить чайку.

— Что ж, давай делить работу, — снова первым высказался Байбал.

— Делить, так делить, — и Дабыт тут же побрел в лес за валежником для костра.

— А за мной, значит, вода будет, — Охоносой взял оба чайника и, припадая на хромую ногу так, будто желал продавить ею землю, отправился к озеру.

Берега озера поросли высокой зеленой травой. Только полоса эта не широка, всего в две-три сажени. Охоносой, не зная, как подступиться к воде, пошел вдоль берега. Озеро обмелело как никогда — местами даже выступил ил. А воды все же надо набрать, Разве в такую жару скосишь без глотка чая хотя б в пучок травы.

Охоносой так долго бродил вокруг озера, что его товарищи, устав дожидаться, уж осипли, выкликая его. А он тем временем дошел до северного залива водоема и там обнаружил просторную лужайку, густо заросшую сочной зеленью. От неожиданности он даже остановился, потом, осененный хитрой задумкой, усмехнулся про себя. Подступы к озеру они обязательно поделят на три части. И тут-то он, Охоносой, первым напросится пойти к северному заливу. Откуда старикам знать про заветный лужок, перечить не станут. Им, старикам, даже удобнее, если поближе к привалу.

Наполнив оба чайника водой, Охоносой, отфыркиваясь от комаров, терзающих занятые ношей руки, загорелое и мокрое от пота лицо и короткую, жилистую шею, наконец, приковылял к своим.

— Куда ж ты, друг, запропастился, мы уж за тебя побаиваться начали. Подумали — не утоп ли часом, — рассмеялся негромко дед Дабыт и выхватил у него большой чайник.

— Трудно было к воде подступиться.

— Ясно дело, что трудно, — старик Байбал сидят на земле, обняв руками согнутые колени, и сосредоточенно сосет трубку. — Вот ведь земля меняется. Бывало, в урожайный год еле ноги из травы выдираешь. Второе лето, как засуха. Нынче особенно плохо уродило. Жадничает небо насчет дождя. И похоже, нам его до осени не видать. Одна лишь надежда у меня — подрастет молодежь, выучится и станет по заказу дождь на поля сыпать.

— Э, а нам, беднягам, до того и не дожить, в сырой земле лежать будем, — Охоносой вытянул вскипевшие чайники из костра. — Абытай![2]