Прослеживаемый на материале Пахомовского могильника процесс инфильтрации тюркских элементов приводит к постепенной тюркизации угорского населения по Исети и Ишиму к середине II тысячелетия н. э.

Усилению процесса тюркизации способствовали монгольские завоевания и образование Золотой Орды, вызвавшие отток больших масс тюркоязычного населения из степей Казахстана на север, в лесостепь и южные районы тайги, что привело в конечном итоге к образованию различных групп сибирских татар.

Культуры лесного Прииртышья

Потчевашская культура.

Начало изучения памятников этой культуры относится к 70-90-м годам XIX в., когда в окрестностях Тобольска художник М.С. Знаменский произвел раскопки на Потчевашском городище, а А.И. Дмитриев-Мамонов раскопал расположенные рядом 15 курганов. Эти работы плохо документированы. Вещи из раскопок М.С. Знаменского в конечном итоге поступили частью в музей Томского университета, а частью в Национальный музей Финляндии в Хельсинки. Коллекции из раскопок A.И. Дмитриева-Мамонова попали в Томский университет (Мошинская В.И., 1953а, с. 189, 190; Чернецов В.Н., 1953б, с. 7, 8) и были опубликованы в каталоге В.М. Флоринского (Флоринский В.М., 1888). Значительная часть вещей из курганов и с городища, а также план расположения памятников были изданы А. Гейкелем, посетившим ряд сибирских музеев (Heikel А., 1894). Небольшой материал получен при сборах на городище Искер (Пигнатти В.Н., 1915, табл. I; II).

В советский период, в основном в послевоенное время, продолжался сбор материалов и им была дана научная интерпретация. В 1951 г. В.Н. Чернецов и В.И. Мошинская произвели небольшие раскопки на городище Потчеваш с целью изучения стратиграфии. Затем раскопки на этом памятнике продолжала Н.В. Федорова (Федорова Н.В., 1974). В 60-70-х годах велись раскопки потчевашских памятников Прииртышья и Приишимья — Логиновского городища, Лихачевского могильника на Ишиме (Генинг В.Ф., Евдокимов В.В., 1969, с. 102–128; Зданович С.Я., 1967, с. 138, 139), городищ Большой Лог, Безымянное II, Петровское, Айткуловское, Евгащино и др., Горносталевского поселения, Окуневского и Ирчинского могильников на Иртыше (Генинг В.Ф., Голдина Р.Д. 1967, с. 145–148; Могильников В.А., 1973а, с. 92–99; 1974б, с. 76–86; Чагаева А.С., 1966, с. 118–130; 1968, с. 166, 167; 1973, с. 103–118; Генинг В.Ф., Корякова Л.Н., Овчинникова Б.Б., Федорова Н.В., 1970, с. 215–224; Могильников В.А., Коников Б.А., 1983, с. 162–182). Эти исследования создали довольно надежную источниковедческую базу для характеристики различных аспектов изучаемой культуры.

Впервые потчевашская культура выделена B.И. Мошинской, отнесшей ее к раннему железному веку и датировавшей второй половиной I тысячелетия до н. э. (Мошинская В.И., 1953а, с. 216). В основу характеристики этой культуры были положены полученные в ходе любительских раскопок материалы Потчевашских курганов и городища, давших наименование культуре. Включены были и материалы ряда других памятников бассейна Среднего и Нижнего Иртыша, исследованных рекогносцировочно. Позднее выяснилось, что потчевашские памятники разновременны и содержат отложения различных культур — материалы из курганов принадлежат в основном саргатской культуре раннего железного века (Могильников В.А., 1972, с. 66–87), а материалы городища и небольшой комплекс вещей из курганов — потчевашской (Генинг В.Ф., Корякова Л.Н., Овчинникова Б.Б., Федорова Н.В., 1970, с. 222; Чагаева А.С., 1970, с. 237).

Надежным основанием для пересмотра хронологии Потчевашского городища явилось открытие Лихачевского могильника, где сосуды, аналогичные потчевашским, встречены вместе с металлическими вещами, деталями поясных наборов, восточными монетами, датирующими этот памятник VII в. (Зданович С.Я., 1967, с. 139). Это позволило В.Ф. Генингу и другим исследователям (Генинг В.Ф., Корякова Л.Н., Овчинникова Б.Б., Федорова Н.В., 1970 с. 222) основной комплекс Потчевашского городища отнести к потчевашской культуре.

Слабая изученность памятников потчевашской культуры приводит к отсутствию единодушия при определении ее ареала. Основываясь на сходстве ряда черт керамики, Н.В. Федорова выступила против выделения отдельных — потчевашской в Прииртышье и релкинской в Приобье — культур, предлагая рассматривать их как варианты карымского этапа культуры Обь-Иртышья (Федорова Н.В., 1978, с. 81). Действительно, четкие границы между потчевашской и релкинской культурами пока не определены.

Разногласия существуют и в этнической атрибуции потчевашских памятников. В.Н. Чернецов (Чернецов В.Н., 1953в, с. 241), а вслед за ним ряд других исследователей считают потчевашскую культуру угорской. В.Ф. Генинг (Генинг В.Ф., 1972, с. 274) высказал мнение о самодийской принадлежности потчевашского этноса. В.И. Васильев и В.А. Могильников (Васильев В.И., Могильников В.А., 1981, с. 60) придерживаются мнения о сложном этническом составе потчевашского населения, включившего в свой состав древние угорские и самодийские элементы.

Потчевашская культура локализуется в южной подзоне тайги, в лесостепи Среднего и Нижнего Прииртышья и Приишимья. Границы ее определяются пока ориентировочно (карта 37). В Прииртышье, на юго-востоке, в ее ареал входил бассейн р. Омь, включая Барабинскую лесостепь. На юге, на правобережье Иртыша, памятники этой культуры фиксируются у с. Качиры Павлодарской обл. В Приишимье потчевашские памятники известны в Ишимской лесостепи и в таежной части по Нижнему Ишиму. В Иртыш-Ишимском междуречье выявлены только отдельные поселения на озерах Ик и Ачикуль (Могильников В.А., 1972а, с. 279). В таежной зоне Прииртышья памятники потчевашской культуры распространены до Тобольска и, возможно, далее к северу.

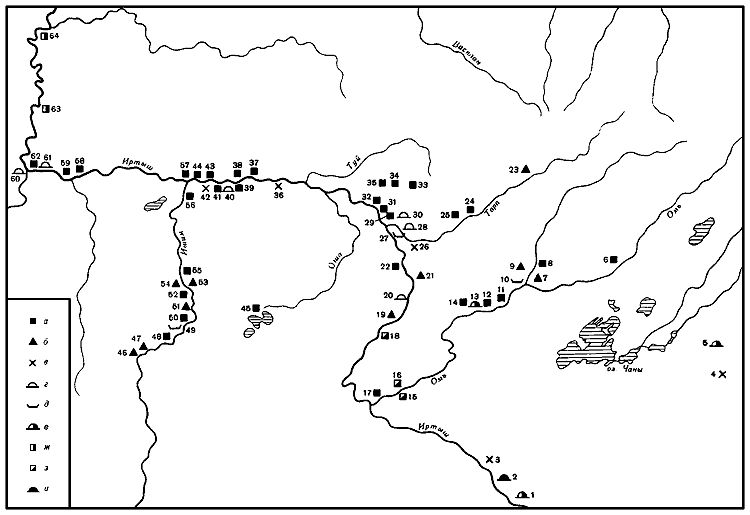

Карта 37. Памятники потчевашской культуры.

а — городище; б — поселение; в — местонахождение керамики; г — курганный могильник; д — грунтовый могильник; е — курганы, демонстрирующие смешение потчевашского и тюркского населения; ж — городище со смешанными потчевашско-оронтурскими чертами в керамике; з — памятники со слабо насыщенным слоем и единичными находками керамики; и — курганы ассимилированного тюрками потчевашского населения.

1 — Качиры; 2 — Боброво; 3 — Башмачное; 4 — Баклуши; 5 — Чулым II; 6 — Абрамово; 7 — Ложка IV; 8 — Туруновка I; 9 — Венгерово II; 10 — Сопка II; 11 — Игнатьевка; 12 — Преображенка I; 13 — Преображенка III; 14 — Преображенка VII; 15 — Ростовка (Ермаково); 16 — Сперановка; 17 — Большой Лог; 18 — Богданово; 19 — Горносталево; 20 — Ирча; 21 — Артын; 22 — Евгащино; 23 — Кыштовка; 24 — Курганка; 25 — Тамочная; 26 — Окунево VII; 27 — Окунево III; 28 — Малые Мурлы; 29 — Мурлинское (Айткулово); 30 — Мурлинские (Айткуловские) курганы; 31 — Атак; 32 — Безымянное II; 33 — Большая Пристань; 34 — Новоягодное I (Линевская Сопка); 35 — Новоягодное II (у Детского дома); 36 — Ильчебага; 37 — Белый Яр; 38 — Ямсыса; 39 — Петрово; 40 — Утузы; 41 — Кип I, городище; 42 — Кип II; 43 — Красноярка; 44 — Эбаргуль; 45 — Ачикуль; 46 — Пахомово; 47 — Пахомовская Пристань; 48 — Логиново; 49 — Лихачево; 50 — Узлово; 51 — Кокуй; 52 — Чупино; 53 — Горки I; 54 — Отнога; 55 — Бурмистрово; 56 — Лиственный Увал; 57 — Новоникольское I; 58 — Искер; 59 — Ивановское; 60 — Савина; 61 — Потчеваш, могильник; 62 — Потчеваш, городище; 63 — Кошелево; 64 — Рачево II.