Архитектурный облик каждой из этих построек органично отвечает их функции загородной дачи: в них уже нет той «претензии смахивать на храм», которая нередко ощущалась в усадебных постройках и виллах позднего классицизма — например, в облике дома Струкова в Петергофе, построенного архитектором В. Ф. Федосеевым в 1827–1828 годах (Красный проспект, 11, — улица Аврова, 4). Дачи, построенные Брюлловым, были уютны и удобны внутри, их назначение отчетливо читается в их реалистических архитектурных образах. А высокая кирпичная башня-бельведер собственной дачи А. П. Брюллова была не только данью романтической моде на старину: она служила наблюдательной вышкой для хозяина дома, увлекавшегося на досуге астрономией.

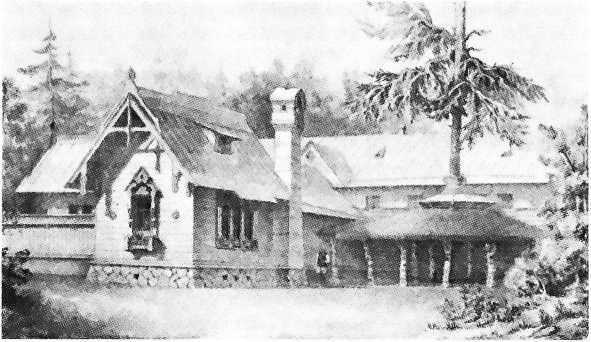

Дача художника Карла Брюллова в Павловске. Архитектор А. П. Брюллов. Проект. 1838 г.

В середине XIX века строительство дач в окрестностях Петербурга приняло очень большой размах.

К сожалению, построенные тогда дачи почти не сохранились. Но об общем характере их планировки и архитектурного облика можно судить по тем рекомендуемым проектам, которые поместил П. Фурманн в своей «Энциклопедии русского городского и сельского хозяина — архитектора, садовода, землемера, мебельщика и машиниста», изданной в Петербурге в 1842 году. Фурманн считал, что «при композиции загородных домов или дач воображение имеет более свободы; и здесь есть известные правила, но они не так строги: легкость, разнообразие и согласование с окружающей природой должны быть руководителями составляющего проект дачи»[218].

Дача архитектора А. П. Брюллова в Павловске, построенная им в конце 1830-х гг. Чертеж. НИМАХ. Публикуется впервые.

Несколько проектов дач выполнено в классицистическом стиле: у них симметричный или почти симметричный план, портики, наличники с сандриками и т. п. Они скорее напоминают увеселительные павильоны, не очень удобные для жилья. Желание сделать планы более удобными приводит к отказу от их симметрии, и появляются эклектичные сочетания фасада «в греческом вкусе» с живописным, асимметричным пятном плана.

Довольно большую часть рекомендованных проектов составляют проекты дач «в англо-готическом вкусе», несомненно навеянные петергофским Коттеджем и постройками А. Менеласа в Царском Селе. Наряду с ними в «Энциклопедии» Фурманна помещены проекты дач «в швейцарском вкусе» — в виде скромного двухэтажного домика, обшитого досками, с галереей по всему второму этажу («этот род отличается простотою и спокойствием форм»); «в деревенском стиле» — с колоннами из необработанных стволов деревьев и соломенной крышей — и даже один «фасад дачи с минаретом в мавританском вкусе», который, по мнению составителя, «может иметь чудесный эффект, если будет поставлен на месте». В некоторых рекомендуемых проектах ощущается влияние творчества А. П. Брюллова, в частности его дач в Павловске.

Есть и проект «двухэтажной дачи в русском вкусе» — несомненно, подсказанный Никольским домиком, построенным А. И. Штакеншнейдером (см. с. 60–62). Он отличается рациональной, хорошо продуманной планировкой и свидетельствует о хорошем знакомстве автора «Энциклопедии» с композиционными и конструктивными приемами деревянного народного зодчества.

П. Фурманн во введении к разделу «Энциклопедии», посвященному строительству дач, писал: «Я старался выполнить все требования… Здесь всякий найдет собрание дач самых разнородных и во всех вкусах». Действительно, приведенные им проекты дач отличаются разнообразием планировочных и стилевых решений, и в этом смысле его «Энциклопедия» является характерным памятником архитектурной мысли переходного периода от классицизма к ранней эклектике, отразившим творческие искания русских зодчих на рубеже 30-40-х годов XIX века.

Развитие архитектурного типа дачи в середине XIX века можно проследить на примере творчества архитектора Ипполита Антоновича Монигетти (1819–1878). В период с 1848 по 1860 год он спроектировал и построил в Царском Селе по заказам частных лиц более 26 домов. К настоящему времени сохранилось только два из них: роскошная вилла княгини 3. И. Юсуповой (улица Маяковского, 10) и скромная по отделке дача Дмитриева (улица Коммунаров, 18); об облике остальных приходится судить по старым фотографиям и проектным чертежам Монигетти [219].

Широкий диапазон планировочных и художественнодекоративных приемов в архитектуре дач приводил к тому, что в их облике проявлялись разнообразные, нередко противоречивые черты. С одной стороны — намеренное стилизаторство, то «под готику», то «под ренессанс», то «под барокко» (дача 3. И. Юсуповой). Деревянные постройки иногда декорировались мотивами, заимствованными в отделке каменных зданий (например, фасады деревянной дачи В. А. Новосильцева в Царском Селе Монигетти декорировал «под камень»-«в англо-готическом вкусе»).

Однако наряду с ретроспективно-стилизаторскими тенденциями стали развиваться и иные — рационалистические тенденции, выразившиеся в реалистическом выявлении функциональных и конструктивных особенностей зданий. Асимметричная композиция, продиктованная стремлением дать удобное и экономичное планировочное решение; живописный силуэт, гармонирующий с купами деревьев, башенки, мезонины, балконы, открытые и застекленные веранды, преодолевшие замкнутость дома и создающие многообразную связь его внутреннего пространства с окружающей природной средой, — все эти черты характерны для многих дач, появившихся в середине и второй половине XIX века в пригородах Петербурга и у его северных дачных окраин — в Лесном, в Шувалове, в Парголове. Все большей популярностью стало пользоваться «фольклоризирующее направление»: деревянные дачи «в русском вкусе» импонировали живописностью компоновки, нарядностью деталей, умелым раскрытием конструктивных и художественных возможностей дерева, романтичностью, сказочностью облика. Появление и распространение таких построек подготавливало тот бурный расцвет фольклоризирующего варианта «русского стиля», который наступил в последней четверти XIX века.

Дача Ушакова в Павловске. Архитектор А. В. Петцольт, 1859–1860 гг. Литография X. Траншеля по рисунку И. Н. Медведева, 1860 г.

Поиск новых композиционных приемов

Новые приемы объемно-пространственной композиции, сформировавшиеся в практике дачного строительства, стали постепенно проникать и в архитектуру городских особняков. Одним из первых примеров может служить собственный дом архитектора Г. А. Боссе на 4-й линии Васильевского острова, 15. Гаральд Андреевич Боссе (1812–1894) принадлежал к числу наиболее выдающихся русских зодчих середины XIX века [220]. В Петербурге и его окрестностях он построил десятки зданий — особняки, доходные дома, виллы, дачи и два больших великокняжеских дворца — в Знаменке и в Михайловке. По его проектам было оформлено огромное количество интерьеров, в том числе несколько комнат в Зимнем дворце. Боссе пользовался большим авторитетом у современников. Петербургский журнал «Архитектурный вестник» писал в 1861 году: «Постройки, возведенные Боссе, остаются памятниками его полезной деятельности, его творчества и глубокого понимания архитектурного искусства»[221].

Одно из наиболее интересных произведений Боссе — его собственный дом на 4-й линии Васильевского острова, построенный в 1847–1849 годах[222].

Главный фасад здания, выходящий на улицу, достаточно обычен для суховатого неоренессанса середины XIX века: стены расчленены рустами, арочные окна, заключенные в прямоугольную рамку ренессансных наличников («брамантовы окна»), размещены в несколько монотонном ритме. Однако за этим довольно тривиальным фасадом находится здание, заметно отличающееся от большинства петербургских особняков тех лет своей необычной, новаторской планировкой.